星見雑記帳 2021年2月〜

12月29日(水)

25年位前に購入したZeiss10×40B T*P*が目幅を調節する箇所が完全に緩くなり

ケンコー・トキナーに修理依頼したら左右プリズムのカビ、左右対物レンズのコート

やけ及びカビがありプリズム、対物レンズも交換することになりました。修理代金は

かなりの額になりますが元の見え方になるなら良いかと思います。

今年もあとわずか。クエスター7+フォーク式赤道儀の方は注文して2年が過ぎましたが

まだ納期の見通し不明です。来年には届くかどうか出来上がるまで気長に待つしか

ありません。

12月12日(日)

2個目が到着し合計2本となりました。2個目は注文してから3週間で届きました。

見え方は中央遮蔽が大きいわりには良く見えます。但し、瞳径が3mmなので

昼間の明るいところでは目の位置によっては副鏡の影が少し見えるケースがあります。

12月11日(土)

半年前に注文していたLOMO Little MAK 10×30がようやく届きました。

マクストフ・グレゴリーの単眼鏡ですが中央遮蔽が大きいです(遮蔽率≒60%)。

LOMO社の特徴としてスターチャートが描かれています。口径わずか3cmなので

マクストフとしては世界最小口径?グレゴリー光学系は正立像なのでプリズム不要です。

もう一個同じものが送られてくる予定なので双眼鏡にすることもできます。

12月3日(金)

TAL-35にはどういうわけか望遠鏡の後ろに照門だけしか付いていませんでした。これでは

対象を導入することができないので厚い紙で照星を望遠鏡の先に付けました(先端の三角形)。

これで惑星を一発で導入できるようになりました。

12月2日(木)

昨日の夕方TAL-35で惑星を見ました。金星は三日月状に見え、木星は衛星を確認することが

できました。土星は楕円状(横に伸びているのが薄いのでかろうじて輪と分かる程度)でした。

視野は30度+α位で良く見える範囲はその半分位です。視野の50%位を超えると急速に像が

悪くなります。視野環もはっきりしません。また、アイレリーフも非常に短いです。

接眼部を見ると、下の写真のようにアイピースは接眼部と一体化していて非常に小さいです。

(大きさの比較の黒いアイピースはツァイスサイズ)これはニュートンの望遠鏡の接眼部を忠実に

再現したためです。TAL-35のアイピースのタイプは不明ですが視野が狭く周辺像が悪いことなど

からラムスデンタイプでしょうか?周辺像の崩れが大きいのでひょっとしたらシングルレンズ?

このあたりは不明です。

11月30日(火)

ニュートンの反射望遠鏡(1668年)のレプリカ TAL-35 Newton Telescope souvenir(TAL-65

と同じロシア製)です。

スケール1:1で口径35mm, 焦点距離150mm, 35倍の望遠鏡。外見はほぼ正確にコピーされて

いますが、光学系は現代のミラーです。また焦点調節は後ろのネジではなく筒を手で移動

させることにより行います。人工星で像を見たところ焦点内外像ともまともでした。

TALの光学系は小さくてもちゃんと作られています。

TAL-35の紹介は下記;

Shvabe Revived Newton's Telescopes

11月28日(日)

懐かしのトイテレスコープ、40mm卓上反射望遠鏡。60年位前に日本で多数作られた

玩具レベルの望遠鏡。Made in Japan として60年代の米国でも売られていました。

斜鏡は長方形のガラスにメッキしたものです。

下左:接眼部から見た斜鏡:光軸は大体合っているように見える。

下右:地上風景(電柱)を見ると焦点が定まらずぼやけて見える。

夜、街灯を見たら街灯が二重に重なって見えました。

オリオン座のリゲルを見たとき、ぼやけた焦点像から焦点を移動すると

焦点内像と外像が長く伸びそれらが直交の関係に見えました;

これは、非点収差の現象です。この望遠鏡の良く見えない理由はここにあるようです。

この望遠鏡を見えるようにするには鏡を正常な物に入れ替えるしかありません。

この望遠鏡は、60年前のトイテレスコープがいかに酷い見え方かの例となっています。

反射望遠鏡としてはFが異様に長い(F=15位)ことも理解できません(口径4cmならば

球面鏡でもf=260mm、すなわちF=6.5で面精度λ/8を達成なので)。

下の写真は、4cmニュートン反射鏡筒をMAKSYの卓上三脚に載せたものです。

ニュートン反射としては非常に細長い鏡筒です。

11月9日(火)

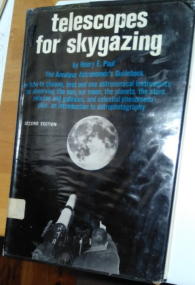

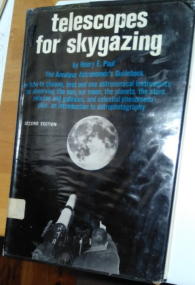

Henry.E.Paul著 telescopes for skygazing CHILTON BOOKS 1966

1960年代のアメリカの天体望遠鏡やアクセサリーの写真が多数載っている本です。

stargazingでなく、skygazingとなっているのも時代の差でしょうか。

ebayや米国amazonから中古を入手可能。

11月7日(日)

昨夜は同好会の定例観望会があり久しぶりに良い天気で観望できました。

TAL-65で二重星のアンドロメダγを130倍で見ました。回折リングも奇麗に見え、小さな青い

伴星が主星よりも少し遠くにあるような感じでした。TAL-65のアンドロメダγの見え方に関しては

クエスターと比べても全く遜色ない見え方でした。TAL-65は、「この口径とF値の球面鏡は精密に

作られていれば収差は殆どない」ことを実際に示している望遠鏡だと言えます。

11月5日(金)

TALのカラーフィルター。TALの旧型のアイピース(ラムスデンやケルナーなど)に被せて

使用します(赤、青、緑、黄、ムーンフィルターの5種類)。

最小の反射望遠鏡は?というと玩具のような昔の4cm卓上反射を思い浮かべますが、

TAL-35(ニュートンの反射望遠鏡のレプリカ)とかLOMOのMiniMAK(10×30)の

マクストフグレゴリー単眼鏡があります。LOMOの単眼鏡はeBayでもめったに出ない

ので入手困難です。

11月3日(水)

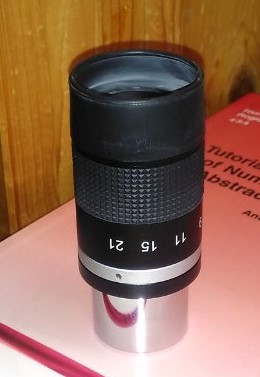

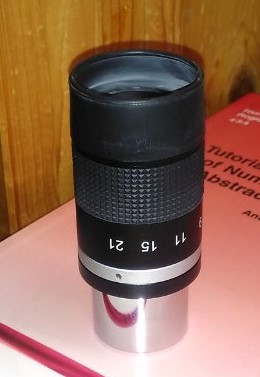

左側のアイピースは最近入手したノーブランドのズームアイピース(7.4mm-22mm)。

右側のセレストロンのズームアイピースに比べると小さく25mmオルソと変わらないサイズ。

Cloudy nightsで調べると、GTO Zoom eyepieceであることが分かりました。

https://www.cloudynights.com/topic/422698-is-it-a-gto/

各々をLOMO Astele 60に付けて見ると、セレストロンは大きすぎの感があり、

GTO Zoom eyepieceはちょうど良いサイズです。

11月2日(火)

架台部分(台座)もピカールで磨いて清掃はほぼ終わりました。

Televue Renaissanceのテストレポート記事が天文ガイドの1988年9月号にあります。

その中で、アメリカのカタログには鏡筒磨き用のワックスがあるということでした。

鏡筒を定期的に磨いて手入れしていくことが要求されています。

eBayからTALの2×バーローレンズを入手しました(左側)。右はTALのSuper Plossel 25mm

10月31日(日)

テレビュー・ルネサンス(10cm f/5.5屈折)の清掃をしました。

下の写真は接眼部:ラックピニオンやドロチューブがかなり汚れています。

下は鏡筒やラックピニオン部及びドロチューブをピカールを使って磨いた後の写真です。

汚れがかなり取れてきれいになりました。

clamshellにあるルネサンスのプレートも輝きが戻りました。ここに書いてあるPearl River, NYは

テレビューの創業の地です。

10月28日(木) (10/30追記)

TAL-65の全体像:小口径、球面の反射鏡、手動微動の卓上赤道儀、ツァイスサイズのラムスデン

アイピース、のぞき穴式のファインダー、アイピース被せ式のサンフィルター・・・

これらの言葉を見ると50年前の初心者向け望遠鏡のスペックそのものですが、TAL-65は現行製品です。

自動導入や電子観望が盛んな現代において、その対極のような絶滅危惧種の望遠鏡です。しかし、コスト

ダウンを図りつつ必要な所は手抜きのない、非常に良く見える望遠鏡です。機会があれば、ツァイスの

Telementorと見比べてみたいと思います。

下の写真の上段左:鏡筒と赤道儀及び格納箱 上段右:箱に格納した様子 中段左:斜鏡

中段右及び下段:アイピースとバーローレンズ及び中間筒(これにより倍率が3段階[30倍、90倍、130倍]

になる)

下の丸い物はアイピースに被せるサングラス(日本や欧米では現在製造されていませんが

ロシアの現行製品にはこれが付いていました。英文マニュアルには、「太陽を見るときは

Black filterを使用すること」とありますが、怖くてこれは使用しません)

6.5cmの反射望遠鏡といえば1960年代後半の天文ガイドの広告に日野金属のH65型反射望遠鏡があった

のを思い出します。これより口径が小さくなるとその当時作られていた4cmの卓上式ニュートンなど玩具に

近いものとなります。ニュートン式反射で実用上6cmが最小口径のようです。6cmあれば月、惑星は一応

見れます。この口径とF値ならば球面鏡でも必要な光学精度に達しています。また、手動微動式の赤道儀

ならば高倍率でも惑星を容易に追尾できます。価格的にはTAL-65はebayで新品が199ドルです。これに国際

送料等が同額程度かかりますが、入門用の望遠鏡として6.5cmニュートン式反射赤道儀は有りではないで

しょうか。

10月17日(日)

TAL-65の主鏡の光軸修正機構

→取説の写真を見ると光軸修正は 3組のスプリングとネジ、鬼目ナットを用いた押し引き共用方式

のようです。小口径なので光軸が狂うことはあまりなさそうです。

10月10日(日)

70年前近くのSky & Telescope誌(1954年)の広告に載っていたBrandonの3インチ屈折。

接眼部が屈折というよりニュートン反射に似ている。Brandonは何故こんなデザインの屈折

を作ったのだろうか。市販の屈折望遠鏡で接眼部がこのタイプのものは他に見たことが

ありません。

(11/10追記)Brandon 3inch telescopeのyoutubeがありました。

内部の構造(対物レンズやミラーなど)が良く分かります;

Brandon 3 inch telescope

10月8日(金)

TAL-65の斜鏡は一本足です。

センタリングアイピースを使って覗くと左のように斜鏡の位置がずれていたので

右のように修正しました。この結果で恒星の焦点内外像を見ると問題なさそうです。

(中央遮蔽率=25%です)

→

→

(10/10追記)晴れたのでフォーマルハウトで焦点内外像を再度確認しました。結果は

内像、外像ともにきれいな同心円で、内外像はほぼ同じ見え方でした。Star Testingの

比較像を参照すると、λ/8はクリアーしていると思われます。

→この望遠鏡は小さいが良く作られた望遠鏡です。TAL Telescopeの製品はCloudy Nights

のレビュー(アイピースやバロー)を見ても評価が高いです。

10月7日(木)

小型のニュートン反射TAL-65は球面鏡(D=65mm, f=500mm)ですが月や惑星を見ると

非常に良く見えます。

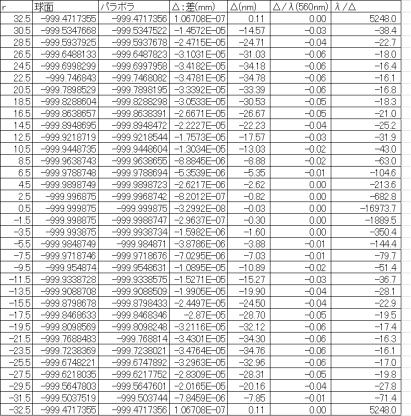

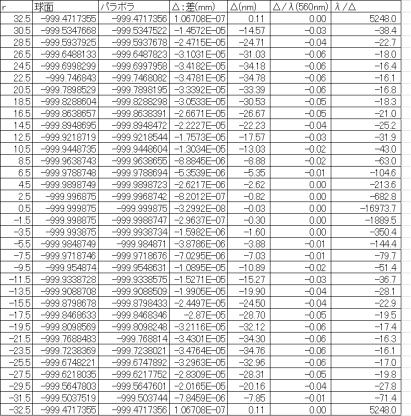

そこでどの位の精度があるのかを机上で求めて見ました。球面鏡が完全な球面であるとして

鏡の原点で接して鏡の端で交わるような放物面との差を下の表に示します。

→この結果では、球面鏡とパラボラの差(P-V値)=λ/16となります。

ミラーは入射と反射があるのでλ/16の半分の精度のλ/8がこの球面鏡の波面精度となり、

望遠鏡として十分な値となります。

(注)球面鏡の収差について

いろいろ調べてみると、これを求める公式は

TEXEREAU HOW TO MAKE A TELESCOPEのP.17〜P.19

に載っていて、それを求める方法は

Andre Danjon, Andre Couder LUNETTES ET TELESCOPESのP.123〜P.134

に詳しく載っています。

両方とも球面とパラボラの偏差がλ/4の場合の式は

f^3=34.9*D^4

となっています(単位はcm)。λ/8の場合は

f^3=69.8*D^4

となります。この式でD=6.5cmの場合を求めるとf=49.9cm=500mmとなります。

すなわち、公式からはD=65mm, f=500mmの球面反射望遠鏡の精度は(λ/8)*2=λ/4

となります。

(参考)D=5cmの球面鏡で球面とパラボラの偏差がλ/2の場合、f値は?

→f^3=17.45*D^4を使って求めると、f=222mm。

従って、5cm, F=4の球面鏡の精度(P-V値)はλ/2の半分の精度のλ/1。

上の表のように机上でグラフから求めると精度はこれより少し良くλ/1.5でした。

10月5日(火)

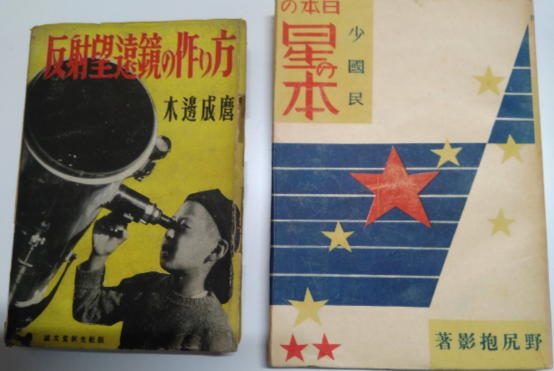

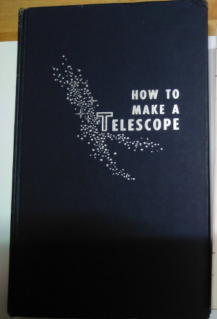

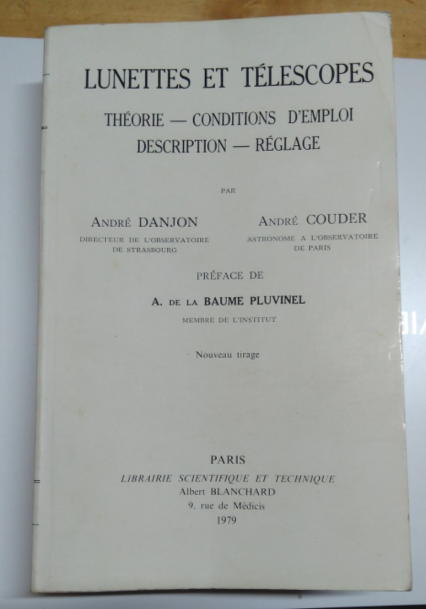

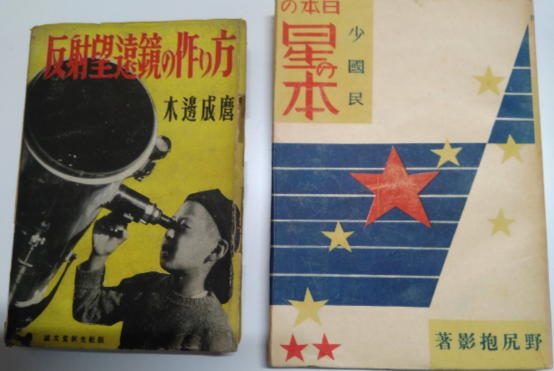

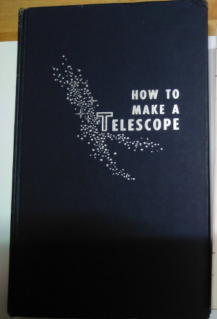

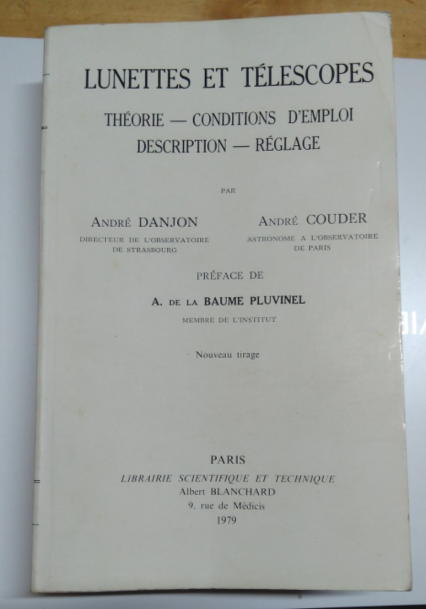

最近入手した古本です;

(1)木辺成麿著 反射望遠鏡の作り方 昭和25年発行 誠文堂新光社

(2)野尻抱影著 日本の星の本 昭和19年 研究社

(3)TEXEREAU HOW TO MAKE A TELESCOPE 1957 INTERSCIENCE

(4)Andre Danjon, Andre Couder LUNETTES ET TELESCOPES 1979 A BLANCHARD PARIS

望遠鏡に関する光学の本(仏語)。700頁あります。明倫館書店の古書にあったので入手。

7月1日(木)

卓上三脚の小型望遠鏡が増えました;

6月30日(水) 7/6追記

ロシア製のミニテレスコープ。2台目は65mmニュートン式反射(卓上赤道儀)の

TAL-65(注)です。箱からして、一見、デパートやホームセンターで売っているような

トイテレスコープに見えますが、赤道儀もしっかりした望遠鏡です。

アイピースは15mmのラムスデンです。

→Dave Trott氏のレビューを参照;

(注)TAL telescopemade in Russia by Novosibirsk Optical Instrument-Making Factory

which is a long respected brand for optics in amateur astronomy.

(追記)TALのアイピースのレビューがCloudy nightsにありました;

The TAL Super PLossl

よさそうなので25mmを入手するようにしました。

6月15日(火) (6/30 zoom eyepieceの箇所を追記)

ロシアのLOMO Astele 60(Maksutov-Gregorian)を入手しました。

LOMOはアマチュア用望遠鏡製作から撤退しているので中古で入手しました。

スペックはD=60mm, Focal Length=1168mm,f=19.5 ,Field of view=1.1°です。

最短合焦距離は2.0mと短いのも特徴です。

本来はLOMO 1.25" ZOOM Eyepiece 8mm - 24mmが付属していたはずですが

中古で入手したこのAstele60に付いていたアイピースはブランド名がない7mm-21mm

のズームアイピースでした。

→このアイピースをネット(Cloudy nights)で調べたらSky-Watcher 7-21mm zoom

eyepieceらしいということが分かりました。このアイピースを覗くと視野が非常に

狭いことが分かります。ネットの情報によれば見かけ視野は

Orion Explorer IIの 30° at 21mm and 43° at 7mmと同じではないかということ

のようです。ズームアイピースとしては軽くてコンパクトですがこの視野の狭さは

フィールドスコープ用には向いていません。

このように付属のズームアイピースは視野が狭いのでテレビューのプルーセル32mmを

使用した方が良いです。

下の写真は、LOMO Astele 60をMAKSYの卓上三脚に載せたものです。

この望遠鏡の特徴は、光学系がMaksutov-Gregorianであることです。すなわち、正立光学系の

グレゴリー式反射望遠鏡のマクストフ版です。マクストフ・グレゴリーなのでメニスカスは正面から

見ると凸状になっています(マクストフ・カセグレンと逆)。

↑副鏡バッフルを支える3本のスパイダーが見える。また、副鏡が大きいのが分かる。

Astele60の副鏡をアイピース側から見ると、3本のスパイダーがあるのが分かります。

また、副鏡の遮蔽率(開口の直径Dに対する遮蔽の直径の比率)は45%程度あります。

Questar3.5の遮蔽率は30%位なのでAstele60の遮蔽率はかなり大きいです。一般に、

グレゴリーの副鏡はカセグレンに比べて大きくなります。

↑Astele60の副鏡 ↑(参考)Questar3.5の副鏡

↑この望遠鏡のもう一つの特徴は、接眼部が45°傾斜しているということです。

これは、この望遠鏡の目的がspotting scopeのためですが、グレゴリー式の正立像に

ハーフペンタプリズム(正立像をそのままに45°向きを変えるプリズム)を入れて45°傾斜

方向の正立を実現していると思われます。

*ハーフペンタプリズムの構造はこちらを参照。

同じ口径60mmのマクストフ・カセグレン式の例としてはMAKSYがあります。

下の写真は2つを並べたものです(MAKSYはf=12.5, LOMO Astele60はf=19.5)

メニスカスレンズに見える蛍光灯の形を見ると、

MAKSYのメニスカスは凹面、Astele60のメニスカスは凸面であることが分かります。

また、副鏡のサイズの違いも分かります。

Astele60の鑑筒にはクエスターを真似たのかスターチャートが描かれています(LOMOのミニ

マクストフの特徴)。光学系としてもロシアらしい非常に面白い望遠鏡です。地上の風景を見た

限りでは良く見えます。

Maksutov-Gregorian scopeの他の例としては、Zeissの30×60 mirror scopeがあります。

3月11日(木)

クエスターの欠点と言えば、視野が狭いことです。低倍率でも実視野は1度

くらいしかありません。プレアデスも全景は入りませんし、二重星団も2つの中心部

がようやく入るくらいです。低倍率、広視野の望遠鏡はやはり1つは必要だと思って

いたところ中古天体望遠鏡店にテレビューのルネッサンス鏡筒が出ていました。

また、架台と三脚もルネッサンス用が出ていたので両方を購入しました。

テレビューのルネッサンスは1984年頃発売された4インチf5.5の望遠鏡で、その特徴は

鏡筒等が真鍮ということです。光学系はPetzvalタイプのセミアポです。レンズは状態が

良さそうで、焦点内外像も対称できれいでした。

(3/12追記)テレビュー・ルネッサンスのレビューは

Ed TingのTelescope Review Web Site

にあります。これを読むと、今回入手した望遠鏡はルネッサンスの最も初期のバージョン

ということが分かりました。もう一つのレビュー

Tele Vue Renaissance Review

では接眼部が異なるバージョンになっています。

Questar7は注文して1年半になりますが、まだ連絡ありません。Questarという

会社はアマチュア用望遠鏡の製作は本業ではなく、本業の隙間に作っている

ので納期は当てにならないようです。Cloudy nightsのフォーラムでも2年位かかった

という人もいて、出来上がるのを待つしかないようです(アストロフィジックスに

比べればまだましな方です)。昨年11月に状況を聞いたときは今回はコロナの

影響があり遅れているということでした。

2月14日(日)

冬の観望は寒いのでテントの中から望遠鏡で覗けないかを試して見ました。

下の写真はテントから出た鏡筒(クエスター3.5)の筒先です。

テントの中は三脚に載ったクエスター3.5です。

→テントの中は風もなく落ち着いて天体観望ができます。

テントはポップアップテントなので数秒で設営でき、撤収もすぐにできます。

現状はテントの横窓を利用しているので天頂付近は見れません。テントの

上部に窓を作る必要があります。

12月29日(水)

25年位前に購入したZeiss10×40B T*P*が目幅を調節する箇所が完全に緩くなり

ケンコー・トキナーに修理依頼したら左右プリズムのカビ、左右対物レンズのコート

やけ及びカビがありプリズム、対物レンズも交換することになりました。修理代金は

かなりの額になりますが元の見え方になるなら良いかと思います。

今年もあとわずか。クエスター7+フォーク式赤道儀の方は注文して2年が過ぎましたが

まだ納期の見通し不明です。来年には届くかどうか出来上がるまで気長に待つしか

ありません。

12月12日(日)

2個目が到着し合計2本となりました。2個目は注文してから3週間で届きました。

見え方は中央遮蔽が大きいわりには良く見えます。但し、瞳径が3mmなので

昼間の明るいところでは目の位置によっては副鏡の影が少し見えるケースがあります。

12月11日(土)

半年前に注文していたLOMO Little MAK 10×30がようやく届きました。

マクストフ・グレゴリーの単眼鏡ですが中央遮蔽が大きいです(遮蔽率≒60%)。

LOMO社の特徴としてスターチャートが描かれています。口径わずか3cmなので

マクストフとしては世界最小口径?グレゴリー光学系は正立像なのでプリズム不要です。

もう一個同じものが送られてくる予定なので双眼鏡にすることもできます。

12月3日(金)

TAL-35にはどういうわけか望遠鏡の後ろに照門だけしか付いていませんでした。これでは

対象を導入することができないので厚い紙で照星を望遠鏡の先に付けました(先端の三角形)。

これで惑星を一発で導入できるようになりました。

12月2日(木)

昨日の夕方TAL-35で惑星を見ました。金星は三日月状に見え、木星は衛星を確認することが

できました。土星は楕円状(横に伸びているのが薄いのでかろうじて輪と分かる程度)でした。

視野は30度+α位で良く見える範囲はその半分位です。視野の50%位を超えると急速に像が

悪くなります。視野環もはっきりしません。また、アイレリーフも非常に短いです。

接眼部を見ると、下の写真のようにアイピースは接眼部と一体化していて非常に小さいです。

(大きさの比較の黒いアイピースはツァイスサイズ)これはニュートンの望遠鏡の接眼部を忠実に

再現したためです。TAL-35のアイピースのタイプは不明ですが視野が狭く周辺像が悪いことなど

からラムスデンタイプでしょうか?周辺像の崩れが大きいのでひょっとしたらシングルレンズ?

このあたりは不明です。

11月30日(火)

ニュートンの反射望遠鏡(1668年)のレプリカ TAL-35 Newton Telescope souvenir(TAL-65

と同じロシア製)です。

スケール1:1で口径35mm, 焦点距離150mm, 35倍の望遠鏡。外見はほぼ正確にコピーされて

いますが、光学系は現代のミラーです。また焦点調節は後ろのネジではなく筒を手で移動

させることにより行います。人工星で像を見たところ焦点内外像ともまともでした。

TALの光学系は小さくてもちゃんと作られています。

TAL-35の紹介は下記;

Shvabe Revived Newton's Telescopes

11月28日(日)

懐かしのトイテレスコープ、40mm卓上反射望遠鏡。60年位前に日本で多数作られた

玩具レベルの望遠鏡。Made in Japan として60年代の米国でも売られていました。

斜鏡は長方形のガラスにメッキしたものです。

下左:接眼部から見た斜鏡:光軸は大体合っているように見える。

下右:地上風景(電柱)を見ると焦点が定まらずぼやけて見える。

夜、街灯を見たら街灯が二重に重なって見えました。

オリオン座のリゲルを見たとき、ぼやけた焦点像から焦点を移動すると

焦点内像と外像が長く伸びそれらが直交の関係に見えました;

これは、非点収差の現象です。この望遠鏡の良く見えない理由はここにあるようです。

この望遠鏡を見えるようにするには鏡を正常な物に入れ替えるしかありません。

この望遠鏡は、60年前のトイテレスコープがいかに酷い見え方かの例となっています。

反射望遠鏡としてはFが異様に長い(F=15位)ことも理解できません(口径4cmならば

球面鏡でもf=260mm、すなわちF=6.5で面精度λ/8を達成なので)。

下の写真は、4cmニュートン反射鏡筒をMAKSYの卓上三脚に載せたものです。

ニュートン反射としては非常に細長い鏡筒です。

11月9日(火)

Henry.E.Paul著 telescopes for skygazing CHILTON BOOKS 1966

1960年代のアメリカの天体望遠鏡やアクセサリーの写真が多数載っている本です。

stargazingでなく、skygazingとなっているのも時代の差でしょうか。

ebayや米国amazonから中古を入手可能。

11月7日(日)

昨夜は同好会の定例観望会があり久しぶりに良い天気で観望できました。

TAL-65で二重星のアンドロメダγを130倍で見ました。回折リングも奇麗に見え、小さな青い

伴星が主星よりも少し遠くにあるような感じでした。TAL-65のアンドロメダγの見え方に関しては

クエスターと比べても全く遜色ない見え方でした。TAL-65は、「この口径とF値の球面鏡は精密に

作られていれば収差は殆どない」ことを実際に示している望遠鏡だと言えます。

11月5日(金)

TALのカラーフィルター。TALの旧型のアイピース(ラムスデンやケルナーなど)に被せて

使用します(赤、青、緑、黄、ムーンフィルターの5種類)。

最小の反射望遠鏡は?というと玩具のような昔の4cm卓上反射を思い浮かべますが、

TAL-35(ニュートンの反射望遠鏡のレプリカ)とかLOMOのMiniMAK(10×30)の

マクストフグレゴリー単眼鏡があります。LOMOの単眼鏡はeBayでもめったに出ない

ので入手困難です。

11月3日(水)

左側のアイピースは最近入手したノーブランドのズームアイピース(7.4mm-22mm)。

右側のセレストロンのズームアイピースに比べると小さく25mmオルソと変わらないサイズ。

Cloudy nightsで調べると、GTO Zoom eyepieceであることが分かりました。

https://www.cloudynights.com/topic/422698-is-it-a-gto/

各々をLOMO Astele 60に付けて見ると、セレストロンは大きすぎの感があり、

GTO Zoom eyepieceはちょうど良いサイズです。

11月2日(火)

架台部分(台座)もピカールで磨いて清掃はほぼ終わりました。

Televue Renaissanceのテストレポート記事が天文ガイドの1988年9月号にあります。

その中で、アメリカのカタログには鏡筒磨き用のワックスがあるということでした。

鏡筒を定期的に磨いて手入れしていくことが要求されています。

eBayからTALの2×バーローレンズを入手しました(左側)。右はTALのSuper Plossel 25mm

10月31日(日)

テレビュー・ルネサンス(10cm f/5.5屈折)の清掃をしました。

下の写真は接眼部:ラックピニオンやドロチューブがかなり汚れています。

下は鏡筒やラックピニオン部及びドロチューブをピカールを使って磨いた後の写真です。

汚れがかなり取れてきれいになりました。

clamshellにあるルネサンスのプレートも輝きが戻りました。ここに書いてあるPearl River, NYは

テレビューの創業の地です。

10月28日(木) (10/30追記)

TAL-65の全体像:小口径、球面の反射鏡、手動微動の卓上赤道儀、ツァイスサイズのラムスデン

アイピース、のぞき穴式のファインダー、アイピース被せ式のサンフィルター・・・

これらの言葉を見ると50年前の初心者向け望遠鏡のスペックそのものですが、TAL-65は現行製品です。

自動導入や電子観望が盛んな現代において、その対極のような絶滅危惧種の望遠鏡です。しかし、コスト

ダウンを図りつつ必要な所は手抜きのない、非常に良く見える望遠鏡です。機会があれば、ツァイスの

Telementorと見比べてみたいと思います。

下の写真の上段左:鏡筒と赤道儀及び格納箱 上段右:箱に格納した様子 中段左:斜鏡

中段右及び下段:アイピースとバーローレンズ及び中間筒(これにより倍率が3段階[30倍、90倍、130倍]

になる)

下の丸い物はアイピースに被せるサングラス(日本や欧米では現在製造されていませんが

ロシアの現行製品にはこれが付いていました。英文マニュアルには、「太陽を見るときは

Black filterを使用すること」とありますが、怖くてこれは使用しません)

6.5cmの反射望遠鏡といえば1960年代後半の天文ガイドの広告に日野金属のH65型反射望遠鏡があった

のを思い出します。これより口径が小さくなるとその当時作られていた4cmの卓上式ニュートンなど玩具に

近いものとなります。ニュートン式反射で実用上6cmが最小口径のようです。6cmあれば月、惑星は一応

見れます。この口径とF値ならば球面鏡でも必要な光学精度に達しています。また、手動微動式の赤道儀

ならば高倍率でも惑星を容易に追尾できます。価格的にはTAL-65はebayで新品が199ドルです。これに国際

送料等が同額程度かかりますが、入門用の望遠鏡として6.5cmニュートン式反射赤道儀は有りではないで

しょうか。

10月17日(日)

TAL-65の主鏡の光軸修正機構

→取説の写真を見ると光軸修正は 3組のスプリングとネジ、鬼目ナットを用いた押し引き共用方式

のようです。小口径なので光軸が狂うことはあまりなさそうです。

10月10日(日)

70年前近くのSky & Telescope誌(1954年)の広告に載っていたBrandonの3インチ屈折。

接眼部が屈折というよりニュートン反射に似ている。Brandonは何故こんなデザインの屈折

を作ったのだろうか。市販の屈折望遠鏡で接眼部がこのタイプのものは他に見たことが

ありません。

(11/10追記)Brandon 3inch telescopeのyoutubeがありました。

内部の構造(対物レンズやミラーなど)が良く分かります;

Brandon 3 inch telescope

10月8日(金)

TAL-65の斜鏡は一本足です。

センタリングアイピースを使って覗くと左のように斜鏡の位置がずれていたので

右のように修正しました。この結果で恒星の焦点内外像を見ると問題なさそうです。

(中央遮蔽率=25%です)

→

→

(10/10追記)晴れたのでフォーマルハウトで焦点内外像を再度確認しました。結果は

内像、外像ともにきれいな同心円で、内外像はほぼ同じ見え方でした。Star Testingの

比較像を参照すると、λ/8はクリアーしていると思われます。

→この望遠鏡は小さいが良く作られた望遠鏡です。TAL Telescopeの製品はCloudy Nights

のレビュー(アイピースやバロー)を見ても評価が高いです。

10月7日(木)

小型のニュートン反射TAL-65は球面鏡(D=65mm, f=500mm)ですが月や惑星を見ると

非常に良く見えます。

そこでどの位の精度があるのかを机上で求めて見ました。球面鏡が完全な球面であるとして

鏡の原点で接して鏡の端で交わるような放物面との差を下の表に示します。

→この結果では、球面鏡とパラボラの差(P-V値)=λ/16となります。

ミラーは入射と反射があるのでλ/16の半分の精度のλ/8がこの球面鏡の波面精度となり、

望遠鏡として十分な値となります。

(注)球面鏡の収差について

いろいろ調べてみると、これを求める公式は

TEXEREAU HOW TO MAKE A TELESCOPEのP.17〜P.19

に載っていて、それを求める方法は

Andre Danjon, Andre Couder LUNETTES ET TELESCOPESのP.123〜P.134

に詳しく載っています。

両方とも球面とパラボラの偏差がλ/4の場合の式は

f^3=34.9*D^4

となっています(単位はcm)。λ/8の場合は

f^3=69.8*D^4

となります。この式でD=6.5cmの場合を求めるとf=49.9cm=500mmとなります。

すなわち、公式からはD=65mm, f=500mmの球面反射望遠鏡の精度は(λ/8)*2=λ/4

となります。

(参考)D=5cmの球面鏡で球面とパラボラの偏差がλ/2の場合、f値は?

→f^3=17.45*D^4を使って求めると、f=222mm。

従って、5cm, F=4の球面鏡の精度(P-V値)はλ/2の半分の精度のλ/1。

上の表のように机上でグラフから求めると精度はこれより少し良くλ/1.5でした。

10月5日(火)

最近入手した古本です;

(1)木辺成麿著 反射望遠鏡の作り方 昭和25年発行 誠文堂新光社

(2)野尻抱影著 日本の星の本 昭和19年 研究社

(3)TEXEREAU HOW TO MAKE A TELESCOPE 1957 INTERSCIENCE

(4)Andre Danjon, Andre Couder LUNETTES ET TELESCOPES 1979 A BLANCHARD PARIS

望遠鏡に関する光学の本(仏語)。700頁あります。明倫館書店の古書にあったので入手。

7月1日(木)

卓上三脚の小型望遠鏡が増えました;

6月30日(水) 7/6追記

ロシア製のミニテレスコープ。2台目は65mmニュートン式反射(卓上赤道儀)の

TAL-65(注)です。箱からして、一見、デパートやホームセンターで売っているような

トイテレスコープに見えますが、赤道儀もしっかりした望遠鏡です。

アイピースは15mmのラムスデンです。

→Dave Trott氏のレビューを参照;

(注)TAL telescopemade in Russia by Novosibirsk Optical Instrument-Making Factory

which is a long respected brand for optics in amateur astronomy.

(追記)TALのアイピースのレビューがCloudy nightsにありました;

The TAL Super PLossl

よさそうなので25mmを入手するようにしました。

6月15日(火) (6/30 zoom eyepieceの箇所を追記)

ロシアのLOMO Astele 60(Maksutov-Gregorian)を入手しました。

LOMOはアマチュア用望遠鏡製作から撤退しているので中古で入手しました。

スペックはD=60mm, Focal Length=1168mm,f=19.5 ,Field of view=1.1°です。

最短合焦距離は2.0mと短いのも特徴です。

本来はLOMO 1.25" ZOOM Eyepiece 8mm - 24mmが付属していたはずですが

中古で入手したこのAstele60に付いていたアイピースはブランド名がない7mm-21mm

のズームアイピースでした。

→このアイピースをネット(Cloudy nights)で調べたらSky-Watcher 7-21mm zoom

eyepieceらしいということが分かりました。このアイピースを覗くと視野が非常に

狭いことが分かります。ネットの情報によれば見かけ視野は

Orion Explorer IIの 30° at 21mm and 43° at 7mmと同じではないかということ

のようです。ズームアイピースとしては軽くてコンパクトですがこの視野の狭さは

フィールドスコープ用には向いていません。

このように付属のズームアイピースは視野が狭いのでテレビューのプルーセル32mmを

使用した方が良いです。

下の写真は、LOMO Astele 60をMAKSYの卓上三脚に載せたものです。

この望遠鏡の特徴は、光学系がMaksutov-Gregorianであることです。すなわち、正立光学系の

グレゴリー式反射望遠鏡のマクストフ版です。マクストフ・グレゴリーなのでメニスカスは正面から

見ると凸状になっています(マクストフ・カセグレンと逆)。

↑副鏡バッフルを支える3本のスパイダーが見える。また、副鏡が大きいのが分かる。

Astele60の副鏡をアイピース側から見ると、3本のスパイダーがあるのが分かります。

また、副鏡の遮蔽率(開口の直径Dに対する遮蔽の直径の比率)は45%程度あります。

Questar3.5の遮蔽率は30%位なのでAstele60の遮蔽率はかなり大きいです。一般に、

グレゴリーの副鏡はカセグレンに比べて大きくなります。

↑Astele60の副鏡 ↑(参考)Questar3.5の副鏡

↑この望遠鏡のもう一つの特徴は、接眼部が45°傾斜しているということです。

これは、この望遠鏡の目的がspotting scopeのためですが、グレゴリー式の正立像に

ハーフペンタプリズム(正立像をそのままに45°向きを変えるプリズム)を入れて45°傾斜

方向の正立を実現していると思われます。

*ハーフペンタプリズムの構造はこちらを参照。

同じ口径60mmのマクストフ・カセグレン式の例としてはMAKSYがあります。

下の写真は2つを並べたものです(MAKSYはf=12.5, LOMO Astele60はf=19.5)

メニスカスレンズに見える蛍光灯の形を見ると、

MAKSYのメニスカスは凹面、Astele60のメニスカスは凸面であることが分かります。

また、副鏡のサイズの違いも分かります。

Astele60の鑑筒にはクエスターを真似たのかスターチャートが描かれています(LOMOのミニ

マクストフの特徴)。光学系としてもロシアらしい非常に面白い望遠鏡です。地上の風景を見た

限りでは良く見えます。

Maksutov-Gregorian scopeの他の例としては、Zeissの30×60 mirror scopeがあります。

3月11日(木)

クエスターの欠点と言えば、視野が狭いことです。低倍率でも実視野は1度

くらいしかありません。プレアデスも全景は入りませんし、二重星団も2つの中心部

がようやく入るくらいです。低倍率、広視野の望遠鏡はやはり1つは必要だと思って

いたところ中古天体望遠鏡店にテレビューのルネッサンス鏡筒が出ていました。

また、架台と三脚もルネッサンス用が出ていたので両方を購入しました。

テレビューのルネッサンスは1984年頃発売された4インチf5.5の望遠鏡で、その特徴は

鏡筒等が真鍮ということです。光学系はPetzvalタイプのセミアポです。レンズは状態が

良さそうで、焦点内外像も対称できれいでした。

(3/12追記)テレビュー・ルネッサンスのレビューは

Ed TingのTelescope Review Web Site

にあります。これを読むと、今回入手した望遠鏡はルネッサンスの最も初期のバージョン

ということが分かりました。もう一つのレビュー

Tele Vue Renaissance Review

では接眼部が異なるバージョンになっています。

Questar7は注文して1年半になりますが、まだ連絡ありません。Questarという

会社はアマチュア用望遠鏡の製作は本業ではなく、本業の隙間に作っている

ので納期は当てにならないようです。Cloudy nightsのフォーラムでも2年位かかった

という人もいて、出来上がるのを待つしかないようです(アストロフィジックスに

比べればまだましな方です)。昨年11月に状況を聞いたときは今回はコロナの

影響があり遅れているということでした。

2月14日(日)

冬の観望は寒いのでテントの中から望遠鏡で覗けないかを試して見ました。

下の写真はテントから出た鏡筒(クエスター3.5)の筒先です。

テントの中は三脚に載ったクエスター3.5です。

→テントの中は風もなく落ち着いて天体観望ができます。

テントはポップアップテントなので数秒で設営でき、撤収もすぐにできます。

現状はテントの横窓を利用しているので天頂付近は見れません。テントの

上部に窓を作る必要があります。