惎尒嶨婰挔丂2018擭1寧乣

11寧17擔乮搚乯丂僼儗僱儖僝乕儞

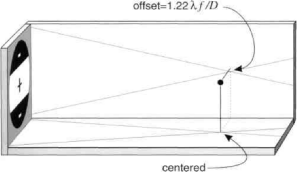

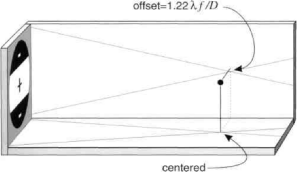

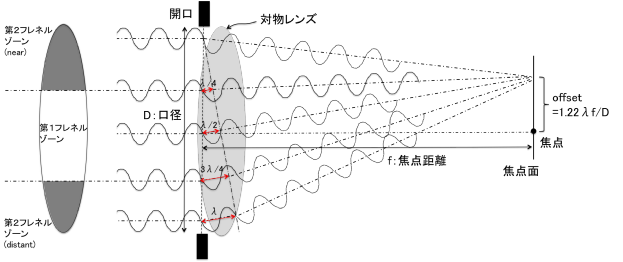

star Testing偺4.3.2愡偵僼儗僱儖僝乕儞偺愢柧偑偁傝丄嵟弶偵壓偺恾偑搊応偟傑偡丅

偙偺恾偼丄壓偺傛偆偵夞愜岝偑奐岥偺near portion偲distant portion偱挌搙侾攇挿偺

嫍棧偺嵎偑惗偠傞傛偆側働乕僗偵懳墳偟傑偡丅偙偺偲偒丄夞愜岝偑徟揰傪寢傇offset

偺埵抲偼徟揰偐傜1.22兩f/D偵偁傝丄夞愜憸偺嵟弶偺埫偲側傝傑偡丅

戞1僼儗僱儖僝乕儞偼丄奐岥偺拞偱夞愜岝偺嫍棧偺嵎偑1/4兩偐傜3/4兩偺娫偵懳墳

偟傑偡丅戞2僼儗僱儖僝乕儞偼丄奐岥偺偦傟埲奜偺晹暘偲側傝傑偡丅

廬偭偰丄戞1僼儗僱儖僝乕儞偱偼俀偮偺夞愜岝偺嫍棧偺嵎偑兩/2埲撪偲側傝傑偡丅丄

戞2僼儗僱儖僝乕儞偱偼丄near偺椞堟撪偺夞愜岝偲distant椞堟撪偺夞愜岝偺嫍棧偺嵎

偼丄兩/2偲兩偺娫偵側傝傑偡丅

Star Testing偺愢柧恾偱偼丄僼儗僱儖僝乕儞偼乮亄乯偲乮亅乯偱昞偝傟偰偄傑偡丅偙傟偼丄

戞1僼儗僱儖僝乕儞偺曽偑戞2僼儗僱儖僝乕儞傛傝傕埵憡偑恑傒丄媡偵戞2僼儗僱儖僝乕儞

偼戞1僼儗僱儖僝乕儞傛傝傕埵憡偑抶傟偰偄傞偙偲傪昞偟偰偄傑偡丅偟偐偟丄偙偺恑傒丄抶傟

偼岝偑奐岥偵摓払偟偨偲偒偺埵憡偵傛傝曄傢傞偺偱丄偙偺乮亄乯丄乮亅乯偺僷僞乕儞偼

9.2亊10-16昩乮拲乯枅偵媡揮偟傑偡丅

丂乮拲乯岝偑1儅僀僋儘儊乕僩儖(=1000nm)恑傓帪娫=3.3亊10-15側偺偱丄岝偺攇挿傪560nm

偲偡傞偲丄岝偑敿攇挿恑傓帪娫=3.3亊560/1000亊10-15=9.2亊10-16

11寧12擔乮寧乯

Cloudy Nights偺Double Star Obseving偵杒堒55亱偲偄偆尩偟偄忦審偺壓丄

114擭慜偺屆偄岥宎85mm偺Zeiss A 傾億僋儘儅乕僩偱尒偨偲偄偆僗儗僢僪偑

偁傝傑偟偨乮憃娽憰抲巊梡乯丟

Sirius B observed

11寧5擔乮寧乯

擔杮岅偱巊偄曽偺嵹偭偰偄傞杮偼側偄傛偆側偺偱

乽Filar micrometer偺巊偄曽乿傪岞奐偟傑偟偨丅

11寧2擔乮嬥乯

31.7mm仺50.8mm偺僒僀僘傾僢僾傾僟僾僞乕傪擖庤偟傑偟偨丅

(ASTROLABE惢乯

捠忢偺曄姺傾僟僾僞乕偱偼50.8mm仺31.7mm偑堦斒揑偱偡偑

偙傟偼媡偺曄姺傾僟僾僞乕偱偡丅偄傠偄傠扵偟偰傕拞乆側偐偭偨

偺偱偡偑暉壀偺揤暥僴僂僗TOMITA偝傫偵嵼屔偑偁傝傑偟偨丅

偙傟傪扵偟偰偄偨棟桼偼丄僼傽僀儔乕儅僀僋儘儊乕僞乕傪31.7mm偺

愙娽晹偵晅偗傞偨傔偱偡丅

僒僀僘傾僢僾傾僟僾僞乕偺2僀儞僠懁偼丄僼傽僀儔乕儅僀僋儘儊乕僞乕偵

愙懕偝傟丄曽埵妏偺墌斦忬僨傿僗僋傪屌掕偟傑偡丅偙傟偵傛傝僼傽僀儔乕

儅僀僋儘儊乕僞乕偺儃僢僋僗偼帺桼偵夞揮偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅

僒僀僘傾僢僾傾僟僾僞乕偺31.7mm懁偼愙娽晹偵愙懕偝傟傑偡丅

10寧23擔乮壩乯

崱寧偼丄暉搰導揷懞巗偺僗僞乕儔僀僩僼僃僗僥傿僶儖偑戜晽偺梊曬偱

拞巭偲側傝傑偟偨偑丄幚嵺偵偼晽偼偁傞傕偺偺揤婥偼椙偐偭偨偺偱

尰抧偵峴偒1攽偟傑偟偨丅梉曽偐傜偼夣惏偲側傝丄寧傕側偔揤偺愳偑

偼偭偒傝尒偊傞慺惏傜偟偄惎嬻偺壓丄APQ偲僋僄僗僞乕偱廐偺惎塤惎抍

娤朷傪妝偟傒傑偟偨丅傑偨丄抧尦偺庒偄恖5乣6恖偑惎傪尒偵棃偰偄偨

偺偱APQ偺掅攞棪(W-31S)偱僗僶儖傗擇廳惎抍丄M32側偳傪尒偰

傕傜偭偨傝偟傑偟偨丅枅擭揤婥偑椙偔側偄偙偲偑懡偄僗僞乕儔僀僩僼僃僗僥傿僶儖

偱偡偑丄拞巭偲側偭偨崱擭偼旂擏偵傕塤堦偮側偄夣惏偱偟偨丅

梻廡偺10/13搚梛擔偼撊栘導戝揷尨巗偱奐嵜偝傟偨乽惎椃嵳傝2018乿

偵惎嬻娤朷夛偺僒億乕僩偲偟偰嶲壛偟傑偟偨偑揤岓偼偁偄偵偔偺撥揤

偱偟偨丅偙偺偲偒偺條巕偼丄乽惎椃嵳傝2018 & 娤朷夛乿偲偄偆堜忋偝傫

偺僽儘僌偵徻偟偔徯夘偝傟偰偄傑偡丅

傑偨丄10/19乣10/22偼僋僄僗僞乕傪帩嶲偟偰徏峕丄弌塤丄捁庢丄忛嶈壏愹

傪椃峴偟傑偟偨丅儖乕僩偼丄怴姴慄偱壀嶳仺攲旛慄偱徏峕乮攽乯仺徏峕忛

仺弌塤戝幮仺抦恖戭仺弌塤惎嬻娤朷夛嶲壛乮夛応攽乯仺嶳堿慄偱捁庢

仺捁庢嵒媢仺嶳堿慄偱忛嶈壏愹乮攽乯仺嶳堿慄偱嫗搒仺怴姴慄仺忢斨慄

偱偟偨丅乮嵟弶丄墲暅偼怮戜楍幵偺僒儞儔僀僘弌塤偵偡傞偮傕傝偱偟偨偑丄

堦偐寧慜傪彮偟夁偓偨崰偵墂偱梊栺偟傛偆偲偟偨傜婛偵慡惾姰攧偱偟偨丅

僱僢僩偱尒傞偲僒儞儔僀僘弌塤偼恖婥偺楍幵偱梊栺偼側偐側偐庢傟側偄

偦偆偱偡丅乯

丂丂仾徏峕忛偲僋僄僗僞乕3.5

偙偺偲偒丄10/20偵偼弌塤偵廧傫偱偄傞曽偵夛偄丄偦偺屻丄弌塤惎嬻娤朷夛

偵嶲壛偟傑偟偨丅揤婥偼偙偺娤朷夛偲偟偰偼4擭傇傝偺惏傟偲偄偆偙偲偱

偟偨丅帪乆晹暘揑偵塤偑偁傝傑偟偨偑丄寧側偳傪廫暘娤朷偱偒傑偟偨丅

乮捛壛乯壓偺幨恀偼暷巕墂偐傜捁庢墂傑偱忔偭偨乽夣懍偲偭偲傝儔僀僫乕乿

夣懍偲偄偭偰傕傢偢偐俀椉偺儚儞儅儞僇乕偱偡丅弌塤巗墂偐傜忛嶈壏愹墂

傑偱嶳堿杮慄偼俁夞忔傝姺偊偑昁梫偱偟偨丅嫍棧偼230km偱偡偑扨慄側偺偱

旕忢偵帪娫偑偐偐傝傑偡丅嫍棧揑偵偼忢斨慄偺昳愳墂偐傜偄傢偒墂偲摨偠埵

偱偡偑帪娫偼俀乣俁攞嬤偔偐偐傝傑偡丅嶳堿偼娤岝抧偑棧傟偰偄傞偺偱偲偵偐偔

堏摦偵帪娫偑偐偐傝傑偡丅弌塤巗偐傜忛嶈壏愹傑偱丄搑拞偱婑偭偨娤岝抧偼

捁庢嵒媢偩偗偱偟偨偑10帪娫埵偐偐傝丄嵒媢偱偺懾嵼帪娫偼1帪娫傕側偄偔傜偄

偱偟偨丅

伀捁庢嵒媢丗夣惏偱偟偨

伀忛嶈壏愹丗愳増偄偵壏愹廻偑暲傃傑偡丅幍偮偺奜搾傔偖傝偑偱偒傑偡丅

丂巙夑捈嵠偺乽忛偺嶈偵偰乿偱桳柤丅

9寧18擔乮壩乯

儎僼乕僆乕僋僔儑儞偵捒偟偔僋僄僗僞乕3.5偑弌偰廔椆偟偰偄傑偡丅

丂https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u222586929

偙偺僋僄僗僞乕偺僔儕傾儖斣崋傪尒傞偲 #3-QTZ-1614 側偺偱

1963擭惢偺傛偆偱偡(#3偼1963, 1973, 1983 or 1993傪堄枴偟丄

1960擭戙偺僔儕傾儖斣崋偼700, 800偐傜3900,4000斣戜側偺偱乯丅

QTZ偼Quartz Mirror偺傛偆偱偡丅

彯丄僔儕傾儖斣崋偺尒曽偼Cloudy nights偺Questar forum偵偁傝傑偡丟

丂Questar Serial Number Question

傑偨丄僔儕傾儖僫儞僶乕偺懱宯偼丄

QUESTAR SERIAL NUMBER SYSTEMS

偪側傒偵丄巹偺僋僄僗僞乕偺僔儕傾儖斣崋偼 17-11387-BB 偱偡丅

17偼2017擭惢傪堄枴偟丄BB偼Broad-Band僐乕僥傿儞僌偺棯偱偡丅

BB僐乕僥傿儞僌偼栺16% 岝偺儘僗傪彮側偔偡傞偙偲偑偱偒傞偲偺偙偲偱偡丅

9寧10擔乮寧乯

愭寧偺25擔埲棃丄擇廡娫埲忋撥傝傗塉偺擔偑懕偒惎偼慡偔尒偊傑偣傫丅廐偺挿塉偵

擖偭偨傛偆偱偡丅10寧偵偼揤懱偺僀儀儞僩偑懡偔偁傞偺偱丄偦傟傑偱偵偼廐偺挿塉偼

廔傢偭偰傎偟偄傕偺偱偡丅嶲壛傪梊掕偟偰偄傞僀儀儞僩偼丄揷懞巗偺僗僞乕儔僀僩僼僃僗

僥傿僶儖偲戝揷尨巗偺惎椃嵳側偳偱偡丅

9寧2擔乮擔乯

僋僄僗僞乕偵偮偄偰彂偐傟偨僽儘僌偼彮側偄偱偡偑丄捠忢偺揤暥偺僽儘僌暘栰偱側偄

偲偙傠偱壓婰俀偮傪尒偮偗傑偟偨丟

丒朷墦嬀偺儘乕儖僗儘僀僗丂亅Blog乽傢偑憢傛傝峴偗乿傛傝

丒Questar - Horatio Hanna's Blog

8寧27擔乮寧乯

崱擭偼弔偵擔棫巗壢妛娰偺揤暥儃儔儞僥傿傾偵側偭偨偺偱丄8寧偼彫拞妛惗岦偗偺

娤朷夛偑懡悢偁傝丄壓婰偵嶲壛偟傑偟偨丟

8寧3擔丄4擔仺仢夣惏丅8寧7擔仺亊揤岓埆偔拞巭丅8寧17擔仺仢夣惏丅

8寧20擔仺仮塤娫偐傜寧偺傒丅8寧21擔仺仢夣惏丅8寧22擔仺仢夣惏丅

8寧24擔仺仮塤娫偐傜寧丄榝惎丅8寧25擔丄26擔丄27擔仺俁擔偲傕亊梉曽棆塉偱拞巭丅

仺椙偔尒偊偨偺偼5夞丄堦晹尒偊偨偺偼2夞偱偟偨丅

摿偵丄8寧俁丄係擔偼僔乕僀儞僌傕旕忢偵椙偔慺惏傜偟偄榝惎憸偱偟偨丅

巹偺朷墦嬀偱偼丄APQ100/640偱搚惎丄僋僄僗僞乕偱寧傑偨偼傾儖價儗僆傪尒偰

傕傜偄傑偟偨丅嶲壛幰偐傜偼僋僄僗僞乕偱尒傞寧偺慡宨偼旕忢偵僔儍乕僾偱尒傗偡偄

偲偺姶憐偱偟偨丅

8寧10擔乮嬥乯

揤暥僈僀僪9寧崋偺69暸偵乽戞10夞惎嬻埬撪恖偺廤偄乿偺曬崘偑嵹偭偰偄傑偡丅

偙傟偼暉搰導嶰弔偱6寧23,24擔偵峴傢傟傑偟偨丅偦偺偲偒偺條巕偼

乽戞10夞"惎嬻埬撪恖偺廤偄乭偵峴偭偰傒偨乿偲偄偆堜忋偝傫偺僽儘僌偵徻偟偔徯夘

偝傟偰偄傑偡丅

8寧5擔乮擔乯丂榝惎娤朷

7/31乮壩乯偼偡偽傞揤暥摨岲夛偺椪帪娤朷夛丄8/3偲8/4偼抧堟偺岎棳僙儞僞乕偺

揤懱娤朷夛偲榝惎娤朷偺擔偑懕偒傑偟偨丅

偄偢傟傕僔乕僀儞僌偑椙偔丄摿偵APQ100/640偱尒偨搚惎傗栘惎偼僺僞儕偲憸偑巭傑傝丄

偙傟傑偱尒偨拞偱嵟崅偺尒偊曽偱偟偨丅10cm偱傕偙傟偩偗尒偊傞偺偐偲嬃偔傛偆側慺惏

傜偟偄尒偊曽偱偟偨丅

偙偺偲偒偼丄揤捀僾儕僘儉偺慜偵憃娽憰抲梡偺僶乕儘乕儗儞僘乮懡暘1.4攞乯傪拝偗丄

偝傜偵僥儗價儏乕偺5攞僷儚乕儊僀僩亄A-25枖偼僷儞僆僾僥傿僢僋19mm偱偟偨丅廬偭偰

攞棪偼丄180攞枖偼236攞偱偡丅200攞慜屻偺攞棪偑榝惎傪尒傞偺偵偪傚偆偳傛偄奼戝棪

偺傛偆偵巚傢傟傑偡丅摿偵180攞偺帪偼僴僢僽儖偺夋憸傪彫偝偔偟偨偐偺傛偆偵旕忢偵

僔儍乕僾偱旤偟偄憸偱偟偨丅

7寧20擔乮嬥乯

壩惎戝愙嬤偲偄偆偙偲偱乽惎偺傆傞偝偲乿傪撉傒傑偟偨丅彫岥宎偱偺壩惎娤嶡偲偟偰

旕忢偵嶲峫偵側傝傑偡丅

7寧19擔乮栘乯

乮侾乯壩惎媀

丂Sky&Telescope偺彫宆壩惎媀乮捈宎15cm)傪峸擖偟傑偟偨丅6寧壓弡偵拲暥偟偰撏偔偺偵

丂敿寧偐偐傝傑偟偨丅

丂

乮俀乯僋僄僗僞乕傪嵹偣傞戜偺夵椙丅

僋僄僗僞乕偺戩忋嶰媟偑抲偗傞嵟彫偺戜偵偟傑偟偨丅

嵍偑崱夞嶌偭偨戜

嶰媟偵晅偗偰僋僄僗僞乕傪嵹偣傞偲偙偺傛偆偵側傝傑偡丟

嶰媟偼嵶挿偺僉儍儕乕働乕僗偵擖傟偰塣傋傑偡丅

嶰媟傪擖傟偰傕梋桾偑偁傞偺偱椃峴偵傕巊偊傑偡丟

僋僄僗僞乕傪嵹偣傞戜偼價僯乕儖偺庤採偘偵擖傟偰塣傃傑偡丟

堦曽丄僋僄僗僞乕偼朷墦儗儞僘梡偺儕儏僢僋偵擖傟偰塣傃傑偡丟

埲忋偵傛傝丄僋僄僗僞乕偲偦傟傪嵹偣傞嶰媟丄戜傪偡傋偰堦恖偱

塣傋傞傛偆偵側傝傑偟偨丅仺揹幵偱堏摦壜擻偲側傝傑偡丅

7寧10擔乮壩乯

愭寧丄暉搰導嶰弔挰偱峴傢傟偨乽惎嬻埬撪恖偺廤偄乿偐傜婣偭偰偒偰偐傜儈僩偺怘梸偑

師戞偵側偔側傝丄6寧枛崰偵偼僪僢僋僼乕僪傕偍傗偮傕杦偳怘傋側偔側傝傑偟偨丅摦暔昦堾傊

楢傟偰峴偒専嵏傪庴偗傞偲恡晄慡偱偐側傝怺崗偱偁傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅偦傟偐傜悢擔

挬偐傜梉曽傑偱擖堾偟偰揰揌傪庴偗丄棳摦怘傗悈偼僔儕儞僕偱岥偐傜梌偊傑偟偨偑抜乆

庴偗晅偗傞検偑尭彮偟丄怘帠傕悈傕杦偳庴偗晅偗側偔側傝柊傞傛偆偵7寧8擔拫崰朣偔側傝

傑偟偨丅16嵨4偐寧偲揤庻傪慡偆偟偨偲巚偄傑偡丅杮擔儁僢僩楈墍偱壩憭傪峴偄傑偟偨丅

挿偄娫壠懓偺堦堳偲偟偰丄忢偵堦弿偵峴摦偟懡偔偺妝偟偄巚偄弌傪巆偟偰偔傟偨儈僩

偵姶幱偟傑偡丅揤暥娭學偱傕愇愳挰傗惎偺懞偺僗僞乕僼僃僗僥傿僶儖傗摨岲夛偺掕椺

娤朷夛偵堦弿偵偄偭偨傝側偳悢偊偒傟側偄巚偄弌偑慼傝傑偡丅

娤朷夛摍偱儈僩傪偐傢偄偑偭偰捀偄偨曽乆偵偙偺応傪庁傝偰偍楃怽偟忋偘傑偡丅

5寧29擔乮壩乯

丒攇柺惛搙偺儗僀儕乕偺1/4攇挿僋儔僀僥儕僆儞乮P-V攇柺廂嵎偑1/4攇挿傪墇偊傞側傜偽丄

丂偦偺岝妛宯偼僨僌儗乕僪偑巒傑傞乯偼岝妛偺偄傠傫側杮偵嵹偭偰偄傑偡偑丄儗僀儕乕偑

丂偳偆偄偆棟桼偱偦偺儖乕儖傪摫偄偨偺偐偺愢柧偼尒摉偨傝傑偣傫丅偦偙偱儗僀儕乕偺

丂榑暥廤傪挷傋偰尒傞偲丄戞1姫偺P.432-435偵棟桼偑嵹偭偰偄傑偟偨丅崱擔偼偙傟傪娷傓

丂儁乕僕傪報嶞偟偨偩偗側偺偱偙傟偐傜撪梕傪棟夝偟傛偆偲巚偄傑偡丅

丂偙偺榖戣偵偮偄偰Cloudy nights偱偼壓婰偺僗儗僢僪偑偁傝傑偡丟

丂丂丂What did Lord Rayleigh say乮儗僀儕乕嫧偑弎傋偨偙偲乯

丂仺儗僀儕乕偺岝妛惛搙偵娭偡傞榑暥傪挷傋偨恖偵傛傞嫽枴怺偄撪梕偱偡丅

丒戩忋朷墦嬀偺曋棙偝

丂儀儔儞僟偐傜偪傚偭偲惎傪尒偨偄偲巚偭偨偲偒丄

丂丂嘆憢傪奐偗丄嘇朷墦嬀傪嵹偣傞戜乮嶰媟偺忋偵斅傪嵹偣偨傕偺乯傪儀儔儞僟偵弌偟丄

丂丂嘊僋僄僗僞乕傪晹壆偐傜帩偭偰偒偰戜偺忋偵抲偔乮杒嬌惎偼尒偊側偄偺偱嬌幉崌傢偣

丂丂丂偼曽埵帴愇傪巊梡乯

丂偲偡偖偵弨旛偑偱偒旕忢偵妝偱偡乮偐偨偢偗傕娙扨乯丅岥宎偑彫偝偄偺偱壏搙弴墳傕

丂抁偄帪娫偱嵪傒傑偡丅

丂傑偨丄僋僄僗僞乕偼僶僢僋偵擖傟偰揹幵偱椃峴偵帩偭偰偄偗傞偺傕椙偄偱偡丅

5寧12擔乮搚乯

APQ100/640偲僋僄僗僞乕偺尒偊曽偺斾妑儁乕僕傪嶌惉偟傑偟偨丅

傑偨丄僋僄僗僞乕偺儈儔乕僔僼僩乮僀儊乕僕僔僼僩乯偺忣曬傕嵹偣傑偟偨丅

丂丂APQ100/640偲Questar3.5偺尒偊曽斾妑

5寧8擔乮壩乯

丒愭廡偺嬥搚偼朷墦嬀僆僼偵嶲壛偡傞偨傔彫暎戲偵揹幵偱峴偭偰偒傑偟偨丅揤婥偼

椙偐偭偨偺偱偡偑晽偑嫮偔偰僔乕僀儞僌偑埆偔攞棪偼忋偘傜傟傑偣傫偱偟偨丅朷墦嬀

偼僋僄僗僞乕傪帩偭偰偄偒傑偟偨丅

丒嵟嬤儈僩偺懌偺庛傝偑恑傒帺暘偱棫偮偙偲傕擄偟偔側傝傑偟偨丅偦偙偱娙扨側曕峴婍傪

嶌傝傑偟偨丅傑偩挷惍偟偰側偄偺偱棫偰偨偩偗偱偡偑丄帺椡偱恑傓偺偼擄偟偦偆偱偡丅

4寧30擔乮寧乯

丒揤暥偲偼娭學側偄榖偱偡偑丄柧偗曽怮偰偄偨傜晍抍偺忋偵壗偐偑億僩儞偲棊偪偰

栚偑妎傔傑偟偨丅婲偒偰傛偔尒傞偲側傫偲戝偒側儉僇僨偱偟偨丅帺戭偺揤堜偼幨恀偺

傛偆偵栘偑傓偒偩偟側偺偱椑傪揱傢偭偰儉僇僨偑恑傒搑拞偱棊偪偨傛偆偱偡丅

儉僇僨偼椻搥嶦拵嵻偱張棟偟傑偟偨偑丄怮偰偄傞偲偒偵婄偺忋偵棊偪偰偒偨傜婥帩偪

埆偄偟巋偝傟傞偲捝偄偺偱丄崱屻偼儉僇僨彍偗偺夅挔偺拞偱怮傞傛偆偵偟傑偡丅

壠偺晅嬤偼奟偑嬤偔儉僇僨偑傛偔弌傞偲偙傠偱偡丅

丒偙傟傕揤暥偲偼娭學側偄榖偱偡偑丄愭廡嬥梛擔偵奜弌偟傛偆偲幵偺幵屔偵峴偭偨傜

幵屔偺慜偺摴乮巗摴乯偺恀傫拞偵將偺巰奫偑偁傝丄悢擔宱偭偰偄傞傛偆偵尒偊傑偟偨丅

巗偺惔憒僙儞僞乕偵楢棈偟偰偐偨偢偗偰傕傜偄傑偟偨偑丄嶐擔偼側偐偭偨偺偱扤偐偑

幪偰偵棃偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅

4寧27擔乮嬥乯

丒棃廡偺嬥搚偺揤婥偼椙偔側傞曽岦偺傛偆偱偡丅惎偑尒傟傞偙偲傪婜懸偟傑偡丅

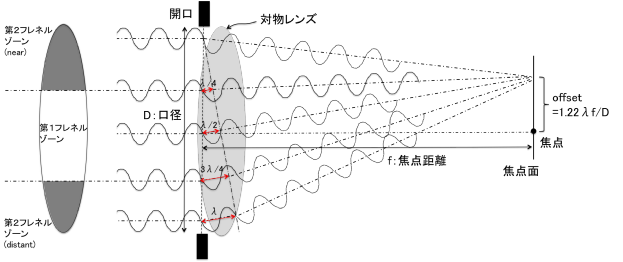

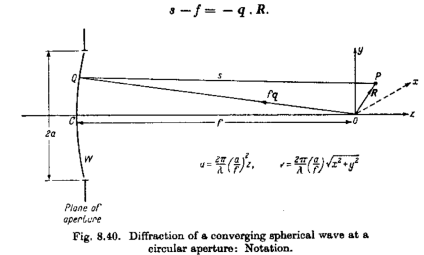

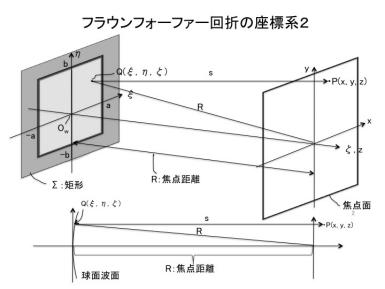

丒僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜傪媮傔傞嵺偺嵗昗宯偼杮偵傛傝彮偟堘偄偑偁傝傑偡丅

壓偺嵗昗宯侾偼奐岥偺尨揰偐傜徟揰柺忋偺揰P偵儔僀儞R偑堷偐傟偰偄傞偺偵

懳偟丄嵗昗宯俀偼徟揰柺偺尨揰偐傜奐岥偺媴柺攇柺忋偺揰Q偵儔僀儞R偑堷偐傟偰

偄傑偡丅Hecht偺岝妛偼嵗昗宯侾丄Daniel. J. Schroeder偺Astronomical Optics偼

嵗昗宯俀偑巊傢傟偰偄傑偡丅嬤帡偺寁嶼曽朄偑彮偟堎側傝傑偡偑嵟廔寢壥偼摨偠

偵側傝傑偡丅

4寧26擔乮栘乯

丒棃廡偺嬥丄搚偼枅擭嶲壛偟偰偄傞朷墦嬀僆僼夛偺梊掕偱偡偑揤婥偑埆偦偆偱偡丅

丒Daniel. J. Schroeder偺Astronomical Optics偺僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜偺愢柧傪

撉傫偱偄偰媈栤側売強偑偁傝傑偟偨丅

P.243偺幃偺寁嶼偱偡偑丄

丂丂x2=(兲-x)2+(兣-y)2+(兡-z)2=兲2+x2+兣2+y2+兡2+z2-(x兲+y兣+z兡)

=R2-(x兲+y兣+z兡)

偙傟偼丄x, y, z偺擇忔偺崁偑negligible偲彂偄偰偁傝傑偡偑丄z偱偼側偔偰兡偱偼

側偄偱偟傚偆偐乮兡偼奐岥偺媴柺攇柺偺嬋偑傞抣側偺偱旕忢偵彫偝偄丅堦曽丄z偼

揰P偺岝幉曽岦偺検偱丄(兡-z)=R+兛偱偁傞偙偲偐傜柍帇偱偒傞抣偱偼側偄乯丅

師偵丄s-R=-(x兲+y兣+z兡)/R=-(x兲+y兣)/R+z(1-(兲2+兣2)/2R2)

偲偄偆幃偑弌偰偒傑偡偑丄

丂丂丂丂s-R=-(x兲+y兣+z兡)/R=-(x兲+y兣)/R+z(兲2+兣2)/2R2

偲側傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

Setting z=0 to limit to the paraxialfocal plane偲彂偄偰偁傝傑偡偑丄

偙傟偼Setting z=R偱偼丠丂z=R偲偡傞偲丄

丂丂s-R=-(x兲+y兣+z兡)/R=-(x兲+y兣)/R+R(兲2+兣2)/2R2

偲側傝丄(兲2+兣2)/2R2偺崁偑negligible偱偒丄

丂丂s-R=-(x兲+y兣)/R

偑媮傑傝傑偡丅

4寧25擔乮悈乯

丒Questar 5 偺忣曬偵偮偄偰

崱擭偺NEAF偱僾儘僩僞僀僾偺Q5(5僀儞僠偺僋僄僗僞乕)偑岞奐偝傟偨傛偆偱偡丅

偦偺偲偒攝傜傟偨偲巚傢傟傞Spec. sheet偑Cloudy nights偵嵹偭偰偄傑偡丟

丂 Questar 5 spec. sheet

4寧23擔乮寧乯

APQ偵曐岇僼傿儖僞乕傪憰拝偟傑偟偨丅

巗斕偺112mm曐岇僼傿儖僞乕偑拝偗傜傟傞懳暔僉儍僢僾傪惢嶌埶棅偟偰偄偨

傕偺偑撏偒傑偟偨乮壓偺幨恀乯丅壴暡側偳偐傜懳暔儗儞僘傪曐岇偡傞偺偑栚揑

偱偡偑丄偙傟傪拝偗偰尒偰傕尒偊曽偵偼偁傑傝塭嬁偼側偄傛偆偱偡丅

4寧20擔乮嬥乯

丒愭廡偺搚梛擔偼挿嶈導偺鎩憗傊峴偒傑偟偨偑丄鎩憗墂偵摓拝偡傞偲戝曄側

塉晽偱偲偰傕僗僞乕僷乕僥傿乕偺夛応偵峴偗傞傛偆側忬嫷偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

夛応傊峴偔偺偼掹傔丄偙偺擔偼鎩憗墂偺嬤偔偺儂僥儖偵攽傑傝丄擔梛偺挬丄暉壀

傊栠傝傑偟偨丅鎩憗墂廃曈偼僐儞價僯偑1審傕側偔庘偟偄強偱偟偨丅15擔偼暉壀導

弔擔巗偺敀悈戝抮岞墍偺惎偺娰偱峴傢傟偰偄偨娤朷夛偵嶲壛偟傑偟偨偑丄偙偪傜

傕揤婥偼侾丆俀摍惎偑傛偆傗偔尒偊傞傛偆側敄撥傝偺嬻偱偟偨丅僋僄僗僞乕傪帩嶲偟

傑偟偨偑杦偳巊偆婡夛偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅

乮捛婰乯僗僞乕僷乕僥傿乕 in 敀栘曯偼擭偵3夞奐嵜偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅facebook偲

丂HP偵奐嵜擔偲応強偑傾僫僂儞僗偝傟偰偄傑偡偑丄偦傟埲奜偺忣曬偼偁傑傝偁傝傑

丂偣傫丅娤朷夛偺寢壥傕屆偄忣曬偟偐嵹偭偰偄傑偣傫丅

仾15擔挬偺鎩憗巗奨乮擔梛偺挬偼惏傟偰偒偨乯

4寧7擔乮搚乯

丒棃廡偺搚梛擔偼挿嶈導鎩憗巗傊峴偒丄僗僞乕僷乕僥傿乕敀栘曯偵嶲壛偡傞

梊掕偱偡乮揤婥偼椙偔側偄偐傕偟傟傑偣傫偑揤岓偵娭傜偢峴偔梊掕乯丅搚梛偺

栭偼鎩憗偺儂僥儖偵廻攽偟丄師偺擔暉壀傊峴偔僗働僕儏乕儖偱偡丅

丒岝妛偺曽偼Max Born and Emil Wolf偺Principle of Optics偺8.8愡乽徟揰嬤朤偵

偍偗傞3師尦夞愜暘晍乿傪撉傒傑偟偨丅Lommel娭悢側偳丄僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜

傛傝偼寁嶼幃偺摫弌偑柺搢(*)偱偡偑丄偙傟偵傛傝徟揰撪奜憸偑弌棃傞棟榑揑

攚宨傪棟夝偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅僗僞乕僥僗僩偺杮偼longitudinal slice through

the focus側偳丄徟揰嬤朤偺夞愜暘晍偼寢壥偺恾乮壓偺恾乯偟偐嵹偭偰側偔壗屘

偦偆側傞偺偐偼偢偭偲媈栤偱偟偨偑丄忋婰偺杮傪撉傫偱媈栤偑夝徚偟傑偟偨丅

(*)寁嶼幃偑柺搢偲偄偭偰傕巊傢傟偰偄傞偺偼18乣19悽婭慜敿偺屆揟悢妛偱偡丅

乽徟揰嬤朤偵偍偗傞3師尦夞愜暘晍乿偱暘偐傝擄偄揰偑偁傞偲偡傟偽丄偦傟偼

壓婰偺恾偱偡丟

偙偺恾偱偼丄徟揰O偐傜奐岥偵偁傞攇柺忋偺揰Q傊岦偐偆儀僋僩儖fq偑偁傝傑偡丅

捠忢偲偼媡岦偒偺岝偺恑傒曽偱偡丅徟揰奜偺揰P偱偺夞愜岝偺嫮偝傪媮傔傞偨傔偵

偙偺傛偆側媡岦偒偺岝傪峫偊傑偡丅偦偺偨傔丄揰偱偺岝偺怳暆傪A偲偟偨偲偒揰Q偱偺

擖幩攇偺怳暆偼A/f偲側傝丄偙偺岝偑夞愜偵傛傝揰P偵摓払偡傞偲峫偊傑偡丅

僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜偺夝朄偲偼堎側傝丄嵗昗宯偼徟揰O傪拞怱偲偡傞3師尦嵗昗

偺傒偱夝偒傑偡丅s-f=-q.R偺塃曈偼儀僋僩儖q偲R偺撪愊偱偡丅

3寧15擔乮栘乯丂Occulting Bar

廫帤慄晅偺傾僀僺乕僗偵崟偔偰嵶挿偄巻傪晅偗偰Occulting bar傪嶌傝傑偟偨丅

嶐擔偺栭丄偙傟偱僔儕僂僗傪尒偰傒傑偟偨乮攞棪280攞乯丅

儕僎儖偺敽惎偱棧妏偺娫妘傪妋擣偟偨屻丄僔儕僂僗偵朷墦嬀傪岦偗傑偟偨丅

僔乕僀儞僌偼偁傑傝椙偔側偔丄敽惎偼尒偊傑偣傫偱偟偨偑丄庡惎偺夞愜憸傪姰慡偵

塀偟偰尒傟傞偺偱岠壥偼偁傝偦偆偱偡丅俀俉侽攞偺帇栰偵偼峆惎偑俁偮尒偊傑偟偨丅

惎恾偱妋擣偡傞偲丄俉摍惎丄俋摍惎丄偦傟偐傜侾侾摍惎傑偱偺惎恾偵嵹偭偰側偄惎

偑堦偮乮侾俀摍?乯偱偟偨丅

僔乕僀儞僌偺椙偄擔偵嵞搙尒偰傒傑偡丅

2018擭3寧8擔乮栘乯

丒僔儕僂僗敽惎傕棧妏偑戝偒偔側偭偰偒偨偺偱Cloudy Nights偺Double star observing

丂偱偼暋悢偺僗儗僢僪偑棫偭偰偄傑偡丟

丂丒Siriusu B oberved

丒Sirius B with 4" Mak

丂偙偺懠偵傕桳傝丅

丂仺偙傟傪尒傞偲丄條乆側庬椶偺朷墦嬀偱偺僔儕僂僗B偺儗億乕僩偑嵹偭偰偄傑偡丅

丂丂係僀儞僠孅愜側偳彫岥宎偱傕忦審偑椙偗傟偽尒偊傞傛偆偱偡丅

丂丂拞偵偼丄 3.5" Skywatcher Virtuoso偱傕尒偊偨偲偄偆偺傕偁傝傑偡丅偙傟偼僔儕僂僗

丂丂A傪帇栰偺抂偐傜奜偟偰偄偔偲尒偊傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅

丂丂3.5" Skywatcher Virtuoso偼丄250僪儖偺埨壙側戩忋偺90mm儅僋僗僩僼朷墦嬀偱偡偑

丂丂偙傟偱僔儕僂僗B偑尒偊傞偲偼嬃偒偱偡丅

丒4/14偵挿嶈導鎩憗巗偺敀栘曯偱僗僞乕僷乕僥傿 in 敀栘曯偑奐嵜偝傟傞偦偆偱偡丅

丂係寧拞弡偼暉壀偵婣傞梊掕偵偟偰偄偨偺偱彮偟懌傪墑偽偟偰偙傟偵嶲壛偟傛偆偐偲

丂峫偊偰偄傑偡乮僋僄僗僞乕側傜帩偭偰峴偗傞偺偱乯丅

2018擭2寧25擔乮擔乯

丒嵟嬤揤岓偑晄埨掕偱偁傑傝惏傟傑偣傫丅愭擔儕僎儖偺敽惎傪尒傑偟偨丅

丂APQ100/640偺曽偼僔乕僀儞僌偑椙偔側偔偰傕敽惎偼偼偭偒傝尒偊傞偺偵

丂懳偟丄僋僄僗僞乕偺曽偼夞愜儕儞僌偑偠傖傑傪偡傞偺偐傛偔尒偊傑偣傫偱偟偨丅

丂摨偠忦審偱尒偨偺偱柧傜偐偵尒偊曽偵嵎偑偁傝傑偟偨丅僔乕僀儞僌偑椙偄擔

丂偵傕偆堦搙尒斾傋偰傒傑偡丅

丒Star Testing偺杮偺晅榐B Calculation Method偼撪梕揑偵擄偟偄偱偡偑丄

丂嵟嬤僼儔僂儞僼僅乕僼傽夞愜傪尒捈偟偰偄偰傛偆傗偔撪梕偑暘偐偭偰偒傑偟偨丅

丂摿偵丄B.3 Image Calculations for Symmetric Aperture偺MTF偺嶼弌幃偺晹暘

丂偱偡丅乽The image is merely the convolution of a perfect simsoidal target

with the point spread function. 丒丒丒乿

丂偙偺偁偨傝偺撪梕偵偮偄偰偼嬤偄偆偪偵儗億乕僩偡傞梊掕偱偡丅

丒儈僩偼俀寧侾係擔偱侾俇嵨偵側傝傑偟偨丅

偐側傝崅楊偺偨傔屻傠懌偑庛偔側傝傑偟偨偑丄嶶曕偼側傫偲偐偱偒傑偡丅

2018擭2寧12擔乮寧乯

丒愭寧偺掕椺娤朷夛乮侾寧俀侽擔搚梛乯偼揤婥傕椙偔懡悢偺嶲壛幰偑偁傝丄

岾愭偺椙偄弌偩偟偲側傝傑偟偨丅

丒侾寧俁侾擔偺寧怘偼丄傂偨偪惎偺夛偺奆婛寧怘娤朷夛偵嶲壛偟傑偟偨丅

丂偦偺偲偒偺條巕偼丄傂偨偪惎偺夛儂乕儉儁乕僕偵嵹偭偰偄傑偡丟

丂丂丂奆婛寧怘娤朷夛 in 抮偺愳偝偔傜傾儕乕僫挀幵応

2018擭1寧10擔乮悈乯

Sky&Telescope偺揤媴媀偑撏偒傑偟偨乮嫀擭偺曢傟偵拲暥偟偰偄偨傕偺乯丅

丂揤媴媀偺慡懱憸

偍偍偄偸嵗晅嬤

戝偒偝偼12僀儞僠乮栺30cm)偱偡丅俆摍惎傑偱偺峆惎偲庡梫側惎塤惎抍乮M揤懱懠乯

偑嵹偭偰偄傑偡丅揱摑揑側揤媴媀偱偼丄惎嵗偑棤憸偱昤偐傟偰偄傑偡偑丄偙偺

揤媴媀偼忋恾偺偍偍偄偸嵗晅嬤偺椺偺傛偆偵惎恾偺捠傝偵側偭偰偄傑偡乮棤憸

偱偼側偄乯丅偦偺偨傔幚嵺偺惎偺攝楍偲斾妑偡傞偺偵曋棙偱偡丅傑偨丄惎恾偺

傛偆偵暸偵暘抐偝傟偰側偄偺偱惎嵗娫偺慡懱憸傪梕堈偵攃埇偱偒丄娤朷夛摍偱

偼偠傔偰偺恖偵惎嵗傪愢柧偡傞偺偵栶偵棫偪偦偆偱偡丅

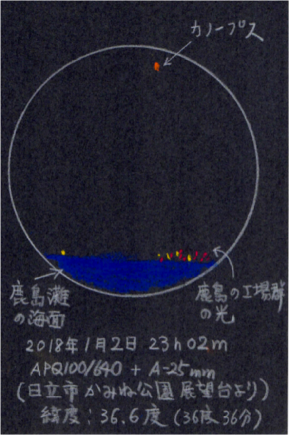

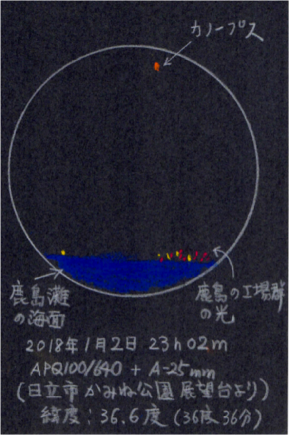

2018擭1寧3擔乮悈乯 僇僲乕僾僗

嶐栭丄巗撪偺恄曯岞墍揥朷戜乮奀敳栺120m乯偐傜僇僲乕僾僗傪尒傑偟偨丅

偙偺応強偼丄堒搙偑俁俇搙俁俇暘側偺偱丄僇僲乕僾僗偺崅搙偼侾搙埲壓偱偡偑丄

戝婥偵傛傞晜偒忋偑傝偱侾搙彮偟偲側傝傑偡丅惓寧媥傒偱挰柧偐傝傕彮側偄

偨傔僇僲乕僾僗偼椙偔尒偊傑偟偨丅偦偺偲偒偺僗働僢僠偼壓婰偱偡丅

忋偼僼傽僀儞僟乕偵傛傞搢棫憸丄壓偼APQ100/640偱攞棪栺25攞乮傎傏撿拞偺崰乯

偱偡丅

仺傾僀僺乕僗偺尒偐偗帇栰偼係俆搙側偺偱攞棪俀俆攞側傜偽丄幚帇栰偼1.7搙

丂偱偡丅偙偺帇栰偵奀柺偲僇僲乕僾僗偑尒偊偰偄偰丄偦偺嵎偼帇栰偺俈妱埵

丂側偺偱丄僇僲乕僾僗偺奀柺偐傜偺崅搙偼1.7*0.7=栺侾丏俀搙偲側傝傑偡丅

丂僇僲乕僾僗偼僆儗儞僕怓偵尒偊丄偦偺尒偐偗偺柧傞偝偼5摍媺埵偱偟偨丅

乮侾寧侾俀擔捛壛乯

僇僲乕僾僗傪尒偨応強偐傜偺拫娫偺挱傔偱偡丟

巗偺拞怱奨偺寶暔偺愭偵奀偑尒偊傑偡丅僇僲乕僾僗偼恀傫拞偺栘偺忋偺曽妏

偱偟偨丅

11寧17擔乮搚乯丂僼儗僱儖僝乕儞

star Testing偺4.3.2愡偵僼儗僱儖僝乕儞偺愢柧偑偁傝丄嵟弶偵壓偺恾偑搊応偟傑偡丅

偙偺恾偼丄壓偺傛偆偵夞愜岝偑奐岥偺near portion偲distant portion偱挌搙侾攇挿偺

嫍棧偺嵎偑惗偠傞傛偆側働乕僗偵懳墳偟傑偡丅偙偺偲偒丄夞愜岝偑徟揰傪寢傇offset

偺埵抲偼徟揰偐傜1.22兩f/D偵偁傝丄夞愜憸偺嵟弶偺埫偲側傝傑偡丅

戞1僼儗僱儖僝乕儞偼丄奐岥偺拞偱夞愜岝偺嫍棧偺嵎偑1/4兩偐傜3/4兩偺娫偵懳墳

偟傑偡丅戞2僼儗僱儖僝乕儞偼丄奐岥偺偦傟埲奜偺晹暘偲側傝傑偡丅

廬偭偰丄戞1僼儗僱儖僝乕儞偱偼俀偮偺夞愜岝偺嫍棧偺嵎偑兩/2埲撪偲側傝傑偡丅丄

戞2僼儗僱儖僝乕儞偱偼丄near偺椞堟撪偺夞愜岝偲distant椞堟撪偺夞愜岝偺嫍棧偺嵎

偼丄兩/2偲兩偺娫偵側傝傑偡丅

Star Testing偺愢柧恾偱偼丄僼儗僱儖僝乕儞偼乮亄乯偲乮亅乯偱昞偝傟偰偄傑偡丅偙傟偼丄

戞1僼儗僱儖僝乕儞偺曽偑戞2僼儗僱儖僝乕儞傛傝傕埵憡偑恑傒丄媡偵戞2僼儗僱儖僝乕儞

偼戞1僼儗僱儖僝乕儞傛傝傕埵憡偑抶傟偰偄傞偙偲傪昞偟偰偄傑偡丅偟偐偟丄偙偺恑傒丄抶傟

偼岝偑奐岥偵摓払偟偨偲偒偺埵憡偵傛傝曄傢傞偺偱丄偙偺乮亄乯丄乮亅乯偺僷僞乕儞偼

9.2亊10-16昩乮拲乯枅偵媡揮偟傑偡丅

丂乮拲乯岝偑1儅僀僋儘儊乕僩儖(=1000nm)恑傓帪娫=3.3亊10-15側偺偱丄岝偺攇挿傪560nm

偲偡傞偲丄岝偑敿攇挿恑傓帪娫=3.3亊560/1000亊10-15=9.2亊10-16

11寧12擔乮寧乯

Cloudy Nights偺Double Star Obseving偵杒堒55亱偲偄偆尩偟偄忦審偺壓丄

114擭慜偺屆偄岥宎85mm偺Zeiss A 傾億僋儘儅乕僩偱尒偨偲偄偆僗儗僢僪偑

偁傝傑偟偨乮憃娽憰抲巊梡乯丟

Sirius B observed

11寧5擔乮寧乯

擔杮岅偱巊偄曽偺嵹偭偰偄傞杮偼側偄傛偆側偺偱

乽Filar micrometer偺巊偄曽乿傪岞奐偟傑偟偨丅

11寧2擔乮嬥乯

31.7mm仺50.8mm偺僒僀僘傾僢僾傾僟僾僞乕傪擖庤偟傑偟偨丅

(ASTROLABE惢乯

捠忢偺曄姺傾僟僾僞乕偱偼50.8mm仺31.7mm偑堦斒揑偱偡偑

偙傟偼媡偺曄姺傾僟僾僞乕偱偡丅偄傠偄傠扵偟偰傕拞乆側偐偭偨

偺偱偡偑暉壀偺揤暥僴僂僗TOMITA偝傫偵嵼屔偑偁傝傑偟偨丅

偙傟傪扵偟偰偄偨棟桼偼丄僼傽僀儔乕儅僀僋儘儊乕僞乕傪31.7mm偺

愙娽晹偵晅偗傞偨傔偱偡丅

僒僀僘傾僢僾傾僟僾僞乕偺2僀儞僠懁偼丄僼傽僀儔乕儅僀僋儘儊乕僞乕偵

愙懕偝傟丄曽埵妏偺墌斦忬僨傿僗僋傪屌掕偟傑偡丅偙傟偵傛傝僼傽僀儔乕

儅僀僋儘儊乕僞乕偺儃僢僋僗偼帺桼偵夞揮偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅

僒僀僘傾僢僾傾僟僾僞乕偺31.7mm懁偼愙娽晹偵愙懕偝傟傑偡丅

10寧23擔乮壩乯

崱寧偼丄暉搰導揷懞巗偺僗僞乕儔僀僩僼僃僗僥傿僶儖偑戜晽偺梊曬偱

拞巭偲側傝傑偟偨偑丄幚嵺偵偼晽偼偁傞傕偺偺揤婥偼椙偐偭偨偺偱

尰抧偵峴偒1攽偟傑偟偨丅梉曽偐傜偼夣惏偲側傝丄寧傕側偔揤偺愳偑

偼偭偒傝尒偊傞慺惏傜偟偄惎嬻偺壓丄APQ偲僋僄僗僞乕偱廐偺惎塤惎抍

娤朷傪妝偟傒傑偟偨丅傑偨丄抧尦偺庒偄恖5乣6恖偑惎傪尒偵棃偰偄偨

偺偱APQ偺掅攞棪(W-31S)偱僗僶儖傗擇廳惎抍丄M32側偳傪尒偰

傕傜偭偨傝偟傑偟偨丅枅擭揤婥偑椙偔側偄偙偲偑懡偄僗僞乕儔僀僩僼僃僗僥傿僶儖

偱偡偑丄拞巭偲側偭偨崱擭偼旂擏偵傕塤堦偮側偄夣惏偱偟偨丅

梻廡偺10/13搚梛擔偼撊栘導戝揷尨巗偱奐嵜偝傟偨乽惎椃嵳傝2018乿

偵惎嬻娤朷夛偺僒億乕僩偲偟偰嶲壛偟傑偟偨偑揤岓偼偁偄偵偔偺撥揤

偱偟偨丅偙偺偲偒偺條巕偼丄乽惎椃嵳傝2018 & 娤朷夛乿偲偄偆堜忋偝傫

偺僽儘僌偵徻偟偔徯夘偝傟偰偄傑偡丅

傑偨丄10/19乣10/22偼僋僄僗僞乕傪帩嶲偟偰徏峕丄弌塤丄捁庢丄忛嶈壏愹

傪椃峴偟傑偟偨丅儖乕僩偼丄怴姴慄偱壀嶳仺攲旛慄偱徏峕乮攽乯仺徏峕忛

仺弌塤戝幮仺抦恖戭仺弌塤惎嬻娤朷夛嶲壛乮夛応攽乯仺嶳堿慄偱捁庢

仺捁庢嵒媢仺嶳堿慄偱忛嶈壏愹乮攽乯仺嶳堿慄偱嫗搒仺怴姴慄仺忢斨慄

偱偟偨丅乮嵟弶丄墲暅偼怮戜楍幵偺僒儞儔僀僘弌塤偵偡傞偮傕傝偱偟偨偑丄

堦偐寧慜傪彮偟夁偓偨崰偵墂偱梊栺偟傛偆偲偟偨傜婛偵慡惾姰攧偱偟偨丅

僱僢僩偱尒傞偲僒儞儔僀僘弌塤偼恖婥偺楍幵偱梊栺偼側偐側偐庢傟側偄

偦偆偱偡丅乯

丂丂仾徏峕忛偲僋僄僗僞乕3.5

偙偺偲偒丄10/20偵偼弌塤偵廧傫偱偄傞曽偵夛偄丄偦偺屻丄弌塤惎嬻娤朷夛

偵嶲壛偟傑偟偨丅揤婥偼偙偺娤朷夛偲偟偰偼4擭傇傝偺惏傟偲偄偆偙偲偱

偟偨丅帪乆晹暘揑偵塤偑偁傝傑偟偨偑丄寧側偳傪廫暘娤朷偱偒傑偟偨丅

乮捛壛乯壓偺幨恀偼暷巕墂偐傜捁庢墂傑偱忔偭偨乽夣懍偲偭偲傝儔僀僫乕乿

夣懍偲偄偭偰傕傢偢偐俀椉偺儚儞儅儞僇乕偱偡丅弌塤巗墂偐傜忛嶈壏愹墂

傑偱嶳堿杮慄偼俁夞忔傝姺偊偑昁梫偱偟偨丅嫍棧偼230km偱偡偑扨慄側偺偱

旕忢偵帪娫偑偐偐傝傑偡丅嫍棧揑偵偼忢斨慄偺昳愳墂偐傜偄傢偒墂偲摨偠埵

偱偡偑帪娫偼俀乣俁攞嬤偔偐偐傝傑偡丅嶳堿偼娤岝抧偑棧傟偰偄傞偺偱偲偵偐偔

堏摦偵帪娫偑偐偐傝傑偡丅弌塤巗偐傜忛嶈壏愹傑偱丄搑拞偱婑偭偨娤岝抧偼

捁庢嵒媢偩偗偱偟偨偑10帪娫埵偐偐傝丄嵒媢偱偺懾嵼帪娫偼1帪娫傕側偄偔傜偄

偱偟偨丅

伀捁庢嵒媢丗夣惏偱偟偨

伀忛嶈壏愹丗愳増偄偵壏愹廻偑暲傃傑偡丅幍偮偺奜搾傔偖傝偑偱偒傑偡丅

丂巙夑捈嵠偺乽忛偺嶈偵偰乿偱桳柤丅

9寧18擔乮壩乯

儎僼乕僆乕僋僔儑儞偵捒偟偔僋僄僗僞乕3.5偑弌偰廔椆偟偰偄傑偡丅

丂https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u222586929

偙偺僋僄僗僞乕偺僔儕傾儖斣崋傪尒傞偲 #3-QTZ-1614 側偺偱

1963擭惢偺傛偆偱偡(#3偼1963, 1973, 1983 or 1993傪堄枴偟丄

1960擭戙偺僔儕傾儖斣崋偼700, 800偐傜3900,4000斣戜側偺偱乯丅

QTZ偼Quartz Mirror偺傛偆偱偡丅

彯丄僔儕傾儖斣崋偺尒曽偼Cloudy nights偺Questar forum偵偁傝傑偡丟

丂Questar Serial Number Question

傑偨丄僔儕傾儖僫儞僶乕偺懱宯偼丄

QUESTAR SERIAL NUMBER SYSTEMS

偪側傒偵丄巹偺僋僄僗僞乕偺僔儕傾儖斣崋偼 17-11387-BB 偱偡丅

17偼2017擭惢傪堄枴偟丄BB偼Broad-Band僐乕僥傿儞僌偺棯偱偡丅

BB僐乕僥傿儞僌偼栺16% 岝偺儘僗傪彮側偔偡傞偙偲偑偱偒傞偲偺偙偲偱偡丅

9寧10擔乮寧乯

愭寧偺25擔埲棃丄擇廡娫埲忋撥傝傗塉偺擔偑懕偒惎偼慡偔尒偊傑偣傫丅廐偺挿塉偵

擖偭偨傛偆偱偡丅10寧偵偼揤懱偺僀儀儞僩偑懡偔偁傞偺偱丄偦傟傑偱偵偼廐偺挿塉偼

廔傢偭偰傎偟偄傕偺偱偡丅嶲壛傪梊掕偟偰偄傞僀儀儞僩偼丄揷懞巗偺僗僞乕儔僀僩僼僃僗

僥傿僶儖偲戝揷尨巗偺惎椃嵳側偳偱偡丅

9寧2擔乮擔乯

僋僄僗僞乕偵偮偄偰彂偐傟偨僽儘僌偼彮側偄偱偡偑丄捠忢偺揤暥偺僽儘僌暘栰偱側偄

偲偙傠偱壓婰俀偮傪尒偮偗傑偟偨丟

丒朷墦嬀偺儘乕儖僗儘僀僗丂亅Blog乽傢偑憢傛傝峴偗乿傛傝

丒Questar - Horatio Hanna's Blog

8寧27擔乮寧乯

崱擭偼弔偵擔棫巗壢妛娰偺揤暥儃儔儞僥傿傾偵側偭偨偺偱丄8寧偼彫拞妛惗岦偗偺

娤朷夛偑懡悢偁傝丄壓婰偵嶲壛偟傑偟偨丟

8寧3擔丄4擔仺仢夣惏丅8寧7擔仺亊揤岓埆偔拞巭丅8寧17擔仺仢夣惏丅

8寧20擔仺仮塤娫偐傜寧偺傒丅8寧21擔仺仢夣惏丅8寧22擔仺仢夣惏丅

8寧24擔仺仮塤娫偐傜寧丄榝惎丅8寧25擔丄26擔丄27擔仺俁擔偲傕亊梉曽棆塉偱拞巭丅

仺椙偔尒偊偨偺偼5夞丄堦晹尒偊偨偺偼2夞偱偟偨丅

摿偵丄8寧俁丄係擔偼僔乕僀儞僌傕旕忢偵椙偔慺惏傜偟偄榝惎憸偱偟偨丅

巹偺朷墦嬀偱偼丄APQ100/640偱搚惎丄僋僄僗僞乕偱寧傑偨偼傾儖價儗僆傪尒偰

傕傜偄傑偟偨丅嶲壛幰偐傜偼僋僄僗僞乕偱尒傞寧偺慡宨偼旕忢偵僔儍乕僾偱尒傗偡偄

偲偺姶憐偱偟偨丅

8寧10擔乮嬥乯

揤暥僈僀僪9寧崋偺69暸偵乽戞10夞惎嬻埬撪恖偺廤偄乿偺曬崘偑嵹偭偰偄傑偡丅

偙傟偼暉搰導嶰弔偱6寧23,24擔偵峴傢傟傑偟偨丅偦偺偲偒偺條巕偼

乽戞10夞"惎嬻埬撪恖偺廤偄乭偵峴偭偰傒偨乿偲偄偆堜忋偝傫偺僽儘僌偵徻偟偔徯夘

偝傟偰偄傑偡丅

8寧5擔乮擔乯丂榝惎娤朷

7/31乮壩乯偼偡偽傞揤暥摨岲夛偺椪帪娤朷夛丄8/3偲8/4偼抧堟偺岎棳僙儞僞乕偺

揤懱娤朷夛偲榝惎娤朷偺擔偑懕偒傑偟偨丅

偄偢傟傕僔乕僀儞僌偑椙偔丄摿偵APQ100/640偱尒偨搚惎傗栘惎偼僺僞儕偲憸偑巭傑傝丄

偙傟傑偱尒偨拞偱嵟崅偺尒偊曽偱偟偨丅10cm偱傕偙傟偩偗尒偊傞偺偐偲嬃偔傛偆側慺惏

傜偟偄尒偊曽偱偟偨丅

偙偺偲偒偼丄揤捀僾儕僘儉偺慜偵憃娽憰抲梡偺僶乕儘乕儗儞僘乮懡暘1.4攞乯傪拝偗丄

偝傜偵僥儗價儏乕偺5攞僷儚乕儊僀僩亄A-25枖偼僷儞僆僾僥傿僢僋19mm偱偟偨丅廬偭偰

攞棪偼丄180攞枖偼236攞偱偡丅200攞慜屻偺攞棪偑榝惎傪尒傞偺偵偪傚偆偳傛偄奼戝棪

偺傛偆偵巚傢傟傑偡丅摿偵180攞偺帪偼僴僢僽儖偺夋憸傪彫偝偔偟偨偐偺傛偆偵旕忢偵

僔儍乕僾偱旤偟偄憸偱偟偨丅

7寧20擔乮嬥乯

壩惎戝愙嬤偲偄偆偙偲偱乽惎偺傆傞偝偲乿傪撉傒傑偟偨丅彫岥宎偱偺壩惎娤嶡偲偟偰

旕忢偵嶲峫偵側傝傑偡丅

7寧19擔乮栘乯

乮侾乯壩惎媀

丂Sky&Telescope偺彫宆壩惎媀乮捈宎15cm)傪峸擖偟傑偟偨丅6寧壓弡偵拲暥偟偰撏偔偺偵

丂敿寧偐偐傝傑偟偨丅

丂

乮俀乯僋僄僗僞乕傪嵹偣傞戜偺夵椙丅

僋僄僗僞乕偺戩忋嶰媟偑抲偗傞嵟彫偺戜偵偟傑偟偨丅

嵍偑崱夞嶌偭偨戜

嶰媟偵晅偗偰僋僄僗僞乕傪嵹偣傞偲偙偺傛偆偵側傝傑偡丟

嶰媟偼嵶挿偺僉儍儕乕働乕僗偵擖傟偰塣傋傑偡丅

嶰媟傪擖傟偰傕梋桾偑偁傞偺偱椃峴偵傕巊偊傑偡丟

僋僄僗僞乕傪嵹偣傞戜偼價僯乕儖偺庤採偘偵擖傟偰塣傃傑偡丟

堦曽丄僋僄僗僞乕偼朷墦儗儞僘梡偺儕儏僢僋偵擖傟偰塣傃傑偡丟

埲忋偵傛傝丄僋僄僗僞乕偲偦傟傪嵹偣傞嶰媟丄戜傪偡傋偰堦恖偱

塣傋傞傛偆偵側傝傑偟偨丅仺揹幵偱堏摦壜擻偲側傝傑偡丅

7寧10擔乮壩乯

愭寧丄暉搰導嶰弔挰偱峴傢傟偨乽惎嬻埬撪恖偺廤偄乿偐傜婣偭偰偒偰偐傜儈僩偺怘梸偑

師戞偵側偔側傝丄6寧枛崰偵偼僪僢僋僼乕僪傕偍傗偮傕杦偳怘傋側偔側傝傑偟偨丅摦暔昦堾傊

楢傟偰峴偒専嵏傪庴偗傞偲恡晄慡偱偐側傝怺崗偱偁傞偙偲偑暘偐傝傑偟偨丅偦傟偐傜悢擔

挬偐傜梉曽傑偱擖堾偟偰揰揌傪庴偗丄棳摦怘傗悈偼僔儕儞僕偱岥偐傜梌偊傑偟偨偑抜乆

庴偗晅偗傞検偑尭彮偟丄怘帠傕悈傕杦偳庴偗晅偗側偔側傝柊傞傛偆偵7寧8擔拫崰朣偔側傝

傑偟偨丅16嵨4偐寧偲揤庻傪慡偆偟偨偲巚偄傑偡丅杮擔儁僢僩楈墍偱壩憭傪峴偄傑偟偨丅

挿偄娫壠懓偺堦堳偲偟偰丄忢偵堦弿偵峴摦偟懡偔偺妝偟偄巚偄弌傪巆偟偰偔傟偨儈僩

偵姶幱偟傑偡丅揤暥娭學偱傕愇愳挰傗惎偺懞偺僗僞乕僼僃僗僥傿僶儖傗摨岲夛偺掕椺

娤朷夛偵堦弿偵偄偭偨傝側偳悢偊偒傟側偄巚偄弌偑慼傝傑偡丅

娤朷夛摍偱儈僩傪偐傢偄偑偭偰捀偄偨曽乆偵偙偺応傪庁傝偰偍楃怽偟忋偘傑偡丅

5寧29擔乮壩乯

丒攇柺惛搙偺儗僀儕乕偺1/4攇挿僋儔僀僥儕僆儞乮P-V攇柺廂嵎偑1/4攇挿傪墇偊傞側傜偽丄

丂偦偺岝妛宯偼僨僌儗乕僪偑巒傑傞乯偼岝妛偺偄傠傫側杮偵嵹偭偰偄傑偡偑丄儗僀儕乕偑

丂偳偆偄偆棟桼偱偦偺儖乕儖傪摫偄偨偺偐偺愢柧偼尒摉偨傝傑偣傫丅偦偙偱儗僀儕乕偺

丂榑暥廤傪挷傋偰尒傞偲丄戞1姫偺P.432-435偵棟桼偑嵹偭偰偄傑偟偨丅崱擔偼偙傟傪娷傓

丂儁乕僕傪報嶞偟偨偩偗側偺偱偙傟偐傜撪梕傪棟夝偟傛偆偲巚偄傑偡丅

丂偙偺榖戣偵偮偄偰Cloudy nights偱偼壓婰偺僗儗僢僪偑偁傝傑偡丟

丂丂丂What did Lord Rayleigh say乮儗僀儕乕嫧偑弎傋偨偙偲乯

丂仺儗僀儕乕偺岝妛惛搙偵娭偡傞榑暥傪挷傋偨恖偵傛傞嫽枴怺偄撪梕偱偡丅

丒戩忋朷墦嬀偺曋棙偝

丂儀儔儞僟偐傜偪傚偭偲惎傪尒偨偄偲巚偭偨偲偒丄

丂丂嘆憢傪奐偗丄嘇朷墦嬀傪嵹偣傞戜乮嶰媟偺忋偵斅傪嵹偣偨傕偺乯傪儀儔儞僟偵弌偟丄

丂丂嘊僋僄僗僞乕傪晹壆偐傜帩偭偰偒偰戜偺忋偵抲偔乮杒嬌惎偼尒偊側偄偺偱嬌幉崌傢偣

丂丂丂偼曽埵帴愇傪巊梡乯

丂偲偡偖偵弨旛偑偱偒旕忢偵妝偱偡乮偐偨偢偗傕娙扨乯丅岥宎偑彫偝偄偺偱壏搙弴墳傕

丂抁偄帪娫偱嵪傒傑偡丅

丂傑偨丄僋僄僗僞乕偼僶僢僋偵擖傟偰揹幵偱椃峴偵帩偭偰偄偗傞偺傕椙偄偱偡丅

5寧12擔乮搚乯

APQ100/640偲僋僄僗僞乕偺尒偊曽偺斾妑儁乕僕傪嶌惉偟傑偟偨丅

傑偨丄僋僄僗僞乕偺儈儔乕僔僼僩乮僀儊乕僕僔僼僩乯偺忣曬傕嵹偣傑偟偨丅

丂丂APQ100/640偲Questar3.5偺尒偊曽斾妑

5寧8擔乮壩乯

丒愭廡偺嬥搚偼朷墦嬀僆僼偵嶲壛偡傞偨傔彫暎戲偵揹幵偱峴偭偰偒傑偟偨丅揤婥偼

椙偐偭偨偺偱偡偑晽偑嫮偔偰僔乕僀儞僌偑埆偔攞棪偼忋偘傜傟傑偣傫偱偟偨丅朷墦嬀

偼僋僄僗僞乕傪帩偭偰偄偒傑偟偨丅

丒嵟嬤儈僩偺懌偺庛傝偑恑傒帺暘偱棫偮偙偲傕擄偟偔側傝傑偟偨丅偦偙偱娙扨側曕峴婍傪

嶌傝傑偟偨丅傑偩挷惍偟偰側偄偺偱棫偰偨偩偗偱偡偑丄帺椡偱恑傓偺偼擄偟偦偆偱偡丅

4寧30擔乮寧乯

丒揤暥偲偼娭學側偄榖偱偡偑丄柧偗曽怮偰偄偨傜晍抍偺忋偵壗偐偑億僩儞偲棊偪偰

栚偑妎傔傑偟偨丅婲偒偰傛偔尒傞偲側傫偲戝偒側儉僇僨偱偟偨丅帺戭偺揤堜偼幨恀偺

傛偆偵栘偑傓偒偩偟側偺偱椑傪揱傢偭偰儉僇僨偑恑傒搑拞偱棊偪偨傛偆偱偡丅

儉僇僨偼椻搥嶦拵嵻偱張棟偟傑偟偨偑丄怮偰偄傞偲偒偵婄偺忋偵棊偪偰偒偨傜婥帩偪

埆偄偟巋偝傟傞偲捝偄偺偱丄崱屻偼儉僇僨彍偗偺夅挔偺拞偱怮傞傛偆偵偟傑偡丅

壠偺晅嬤偼奟偑嬤偔儉僇僨偑傛偔弌傞偲偙傠偱偡丅

丒偙傟傕揤暥偲偼娭學側偄榖偱偡偑丄愭廡嬥梛擔偵奜弌偟傛偆偲幵偺幵屔偵峴偭偨傜

幵屔偺慜偺摴乮巗摴乯偺恀傫拞偵將偺巰奫偑偁傝丄悢擔宱偭偰偄傞傛偆偵尒偊傑偟偨丅

巗偺惔憒僙儞僞乕偵楢棈偟偰偐偨偢偗偰傕傜偄傑偟偨偑丄嶐擔偼側偐偭偨偺偱扤偐偑

幪偰偵棃偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅

4寧27擔乮嬥乯

丒棃廡偺嬥搚偺揤婥偼椙偔側傞曽岦偺傛偆偱偡丅惎偑尒傟傞偙偲傪婜懸偟傑偡丅

丒僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜傪媮傔傞嵺偺嵗昗宯偼杮偵傛傝彮偟堘偄偑偁傝傑偡丅

壓偺嵗昗宯侾偼奐岥偺尨揰偐傜徟揰柺忋偺揰P偵儔僀儞R偑堷偐傟偰偄傞偺偵

懳偟丄嵗昗宯俀偼徟揰柺偺尨揰偐傜奐岥偺媴柺攇柺忋偺揰Q偵儔僀儞R偑堷偐傟偰

偄傑偡丅Hecht偺岝妛偼嵗昗宯侾丄Daniel. J. Schroeder偺Astronomical Optics偼

嵗昗宯俀偑巊傢傟偰偄傑偡丅嬤帡偺寁嶼曽朄偑彮偟堎側傝傑偡偑嵟廔寢壥偼摨偠

偵側傝傑偡丅

4寧26擔乮栘乯

丒棃廡偺嬥丄搚偼枅擭嶲壛偟偰偄傞朷墦嬀僆僼夛偺梊掕偱偡偑揤婥偑埆偦偆偱偡丅

丒Daniel. J. Schroeder偺Astronomical Optics偺僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜偺愢柧傪

撉傫偱偄偰媈栤側売強偑偁傝傑偟偨丅

P.243偺幃偺寁嶼偱偡偑丄

丂丂x2=(兲-x)2+(兣-y)2+(兡-z)2=兲2+x2+兣2+y2+兡2+z2-(x兲+y兣+z兡)

=R2-(x兲+y兣+z兡)

偙傟偼丄x, y, z偺擇忔偺崁偑negligible偲彂偄偰偁傝傑偡偑丄z偱偼側偔偰兡偱偼

側偄偱偟傚偆偐乮兡偼奐岥偺媴柺攇柺偺嬋偑傞抣側偺偱旕忢偵彫偝偄丅堦曽丄z偼

揰P偺岝幉曽岦偺検偱丄(兡-z)=R+兛偱偁傞偙偲偐傜柍帇偱偒傞抣偱偼側偄乯丅

師偵丄s-R=-(x兲+y兣+z兡)/R=-(x兲+y兣)/R+z(1-(兲2+兣2)/2R2)

偲偄偆幃偑弌偰偒傑偡偑丄

丂丂丂丂s-R=-(x兲+y兣+z兡)/R=-(x兲+y兣)/R+z(兲2+兣2)/2R2

偲側傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

Setting z=0 to limit to the paraxialfocal plane偲彂偄偰偁傝傑偡偑丄

偙傟偼Setting z=R偱偼丠丂z=R偲偡傞偲丄

丂丂s-R=-(x兲+y兣+z兡)/R=-(x兲+y兣)/R+R(兲2+兣2)/2R2

偲側傝丄(兲2+兣2)/2R2偺崁偑negligible偱偒丄

丂丂s-R=-(x兲+y兣)/R

偑媮傑傝傑偡丅

4寧25擔乮悈乯

丒Questar 5 偺忣曬偵偮偄偰

崱擭偺NEAF偱僾儘僩僞僀僾偺Q5(5僀儞僠偺僋僄僗僞乕)偑岞奐偝傟偨傛偆偱偡丅

偦偺偲偒攝傜傟偨偲巚傢傟傞Spec. sheet偑Cloudy nights偵嵹偭偰偄傑偡丟

丂 Questar 5 spec. sheet

4寧23擔乮寧乯

APQ偵曐岇僼傿儖僞乕傪憰拝偟傑偟偨丅

巗斕偺112mm曐岇僼傿儖僞乕偑拝偗傜傟傞懳暔僉儍僢僾傪惢嶌埶棅偟偰偄偨

傕偺偑撏偒傑偟偨乮壓偺幨恀乯丅壴暡側偳偐傜懳暔儗儞僘傪曐岇偡傞偺偑栚揑

偱偡偑丄偙傟傪拝偗偰尒偰傕尒偊曽偵偼偁傑傝塭嬁偼側偄傛偆偱偡丅

4寧20擔乮嬥乯

丒愭廡偺搚梛擔偼挿嶈導偺鎩憗傊峴偒傑偟偨偑丄鎩憗墂偵摓拝偡傞偲戝曄側

塉晽偱偲偰傕僗僞乕僷乕僥傿乕偺夛応偵峴偗傞傛偆側忬嫷偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

夛応傊峴偔偺偼掹傔丄偙偺擔偼鎩憗墂偺嬤偔偺儂僥儖偵攽傑傝丄擔梛偺挬丄暉壀

傊栠傝傑偟偨丅鎩憗墂廃曈偼僐儞價僯偑1審傕側偔庘偟偄強偱偟偨丅15擔偼暉壀導

弔擔巗偺敀悈戝抮岞墍偺惎偺娰偱峴傢傟偰偄偨娤朷夛偵嶲壛偟傑偟偨偑丄偙偪傜

傕揤婥偼侾丆俀摍惎偑傛偆傗偔尒偊傞傛偆側敄撥傝偺嬻偱偟偨丅僋僄僗僞乕傪帩嶲偟

傑偟偨偑杦偳巊偆婡夛偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅

乮捛婰乯僗僞乕僷乕僥傿乕 in 敀栘曯偼擭偵3夞奐嵜偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅facebook偲

丂HP偵奐嵜擔偲応強偑傾僫僂儞僗偝傟偰偄傑偡偑丄偦傟埲奜偺忣曬偼偁傑傝偁傝傑

丂偣傫丅娤朷夛偺寢壥傕屆偄忣曬偟偐嵹偭偰偄傑偣傫丅

仾15擔挬偺鎩憗巗奨乮擔梛偺挬偼惏傟偰偒偨乯

4寧7擔乮搚乯

丒棃廡偺搚梛擔偼挿嶈導鎩憗巗傊峴偒丄僗僞乕僷乕僥傿乕敀栘曯偵嶲壛偡傞

梊掕偱偡乮揤婥偼椙偔側偄偐傕偟傟傑偣傫偑揤岓偵娭傜偢峴偔梊掕乯丅搚梛偺

栭偼鎩憗偺儂僥儖偵廻攽偟丄師偺擔暉壀傊峴偔僗働僕儏乕儖偱偡丅

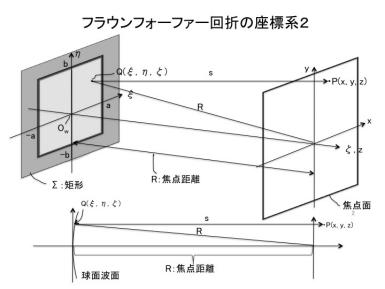

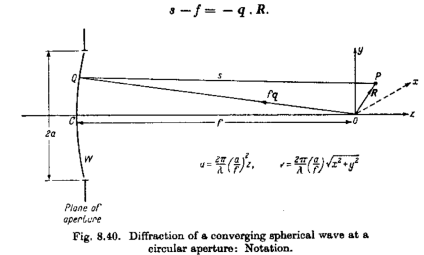

丒岝妛偺曽偼Max Born and Emil Wolf偺Principle of Optics偺8.8愡乽徟揰嬤朤偵

偍偗傞3師尦夞愜暘晍乿傪撉傒傑偟偨丅Lommel娭悢側偳丄僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜

傛傝偼寁嶼幃偺摫弌偑柺搢(*)偱偡偑丄偙傟偵傛傝徟揰撪奜憸偑弌棃傞棟榑揑

攚宨傪棟夝偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅僗僞乕僥僗僩偺杮偼longitudinal slice through

the focus側偳丄徟揰嬤朤偺夞愜暘晍偼寢壥偺恾乮壓偺恾乯偟偐嵹偭偰側偔壗屘

偦偆側傞偺偐偼偢偭偲媈栤偱偟偨偑丄忋婰偺杮傪撉傫偱媈栤偑夝徚偟傑偟偨丅

(*)寁嶼幃偑柺搢偲偄偭偰傕巊傢傟偰偄傞偺偼18乣19悽婭慜敿偺屆揟悢妛偱偡丅

乽徟揰嬤朤偵偍偗傞3師尦夞愜暘晍乿偱暘偐傝擄偄揰偑偁傞偲偡傟偽丄偦傟偼

壓婰偺恾偱偡丟

偙偺恾偱偼丄徟揰O偐傜奐岥偵偁傞攇柺忋偺揰Q傊岦偐偆儀僋僩儖fq偑偁傝傑偡丅

捠忢偲偼媡岦偒偺岝偺恑傒曽偱偡丅徟揰奜偺揰P偱偺夞愜岝偺嫮偝傪媮傔傞偨傔偵

偙偺傛偆側媡岦偒偺岝傪峫偊傑偡丅偦偺偨傔丄揰偱偺岝偺怳暆傪A偲偟偨偲偒揰Q偱偺

擖幩攇偺怳暆偼A/f偲側傝丄偙偺岝偑夞愜偵傛傝揰P偵摓払偡傞偲峫偊傑偡丅

僼儔僂儞僼僅乕僼傽乕夞愜偺夝朄偲偼堎側傝丄嵗昗宯偼徟揰O傪拞怱偲偡傞3師尦嵗昗

偺傒偱夝偒傑偡丅s-f=-q.R偺塃曈偼儀僋僩儖q偲R偺撪愊偱偡丅

3寧15擔乮栘乯丂Occulting Bar

廫帤慄晅偺傾僀僺乕僗偵崟偔偰嵶挿偄巻傪晅偗偰Occulting bar傪嶌傝傑偟偨丅

嶐擔偺栭丄偙傟偱僔儕僂僗傪尒偰傒傑偟偨乮攞棪280攞乯丅

儕僎儖偺敽惎偱棧妏偺娫妘傪妋擣偟偨屻丄僔儕僂僗偵朷墦嬀傪岦偗傑偟偨丅

僔乕僀儞僌偼偁傑傝椙偔側偔丄敽惎偼尒偊傑偣傫偱偟偨偑丄庡惎偺夞愜憸傪姰慡偵

塀偟偰尒傟傞偺偱岠壥偼偁傝偦偆偱偡丅俀俉侽攞偺帇栰偵偼峆惎偑俁偮尒偊傑偟偨丅

惎恾偱妋擣偡傞偲丄俉摍惎丄俋摍惎丄偦傟偐傜侾侾摍惎傑偱偺惎恾偵嵹偭偰側偄惎

偑堦偮乮侾俀摍?乯偱偟偨丅

僔乕僀儞僌偺椙偄擔偵嵞搙尒偰傒傑偡丅

2018擭3寧8擔乮栘乯

丒僔儕僂僗敽惎傕棧妏偑戝偒偔側偭偰偒偨偺偱Cloudy Nights偺Double star observing

丂偱偼暋悢偺僗儗僢僪偑棫偭偰偄傑偡丟

丂丒Siriusu B oberved

丒Sirius B with 4" Mak

丂偙偺懠偵傕桳傝丅

丂仺偙傟傪尒傞偲丄條乆側庬椶偺朷墦嬀偱偺僔儕僂僗B偺儗億乕僩偑嵹偭偰偄傑偡丅

丂丂係僀儞僠孅愜側偳彫岥宎偱傕忦審偑椙偗傟偽尒偊傞傛偆偱偡丅

丂丂拞偵偼丄 3.5" Skywatcher Virtuoso偱傕尒偊偨偲偄偆偺傕偁傝傑偡丅偙傟偼僔儕僂僗

丂丂A傪帇栰偺抂偐傜奜偟偰偄偔偲尒偊傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅

丂丂3.5" Skywatcher Virtuoso偼丄250僪儖偺埨壙側戩忋偺90mm儅僋僗僩僼朷墦嬀偱偡偑

丂丂偙傟偱僔儕僂僗B偑尒偊傞偲偼嬃偒偱偡丅

丒4/14偵挿嶈導鎩憗巗偺敀栘曯偱僗僞乕僷乕僥傿 in 敀栘曯偑奐嵜偝傟傞偦偆偱偡丅

丂係寧拞弡偼暉壀偵婣傞梊掕偵偟偰偄偨偺偱彮偟懌傪墑偽偟偰偙傟偵嶲壛偟傛偆偐偲

丂峫偊偰偄傑偡乮僋僄僗僞乕側傜帩偭偰峴偗傞偺偱乯丅

2018擭2寧25擔乮擔乯

丒嵟嬤揤岓偑晄埨掕偱偁傑傝惏傟傑偣傫丅愭擔儕僎儖偺敽惎傪尒傑偟偨丅

丂APQ100/640偺曽偼僔乕僀儞僌偑椙偔側偔偰傕敽惎偼偼偭偒傝尒偊傞偺偵

丂懳偟丄僋僄僗僞乕偺曽偼夞愜儕儞僌偑偠傖傑傪偡傞偺偐傛偔尒偊傑偣傫偱偟偨丅

丂摨偠忦審偱尒偨偺偱柧傜偐偵尒偊曽偵嵎偑偁傝傑偟偨丅僔乕僀儞僌偑椙偄擔

丂偵傕偆堦搙尒斾傋偰傒傑偡丅

丒Star Testing偺杮偺晅榐B Calculation Method偼撪梕揑偵擄偟偄偱偡偑丄

丂嵟嬤僼儔僂儞僼僅乕僼傽夞愜傪尒捈偟偰偄偰傛偆傗偔撪梕偑暘偐偭偰偒傑偟偨丅

丂摿偵丄B.3 Image Calculations for Symmetric Aperture偺MTF偺嶼弌幃偺晹暘

丂偱偡丅乽The image is merely the convolution of a perfect simsoidal target

with the point spread function. 丒丒丒乿

丂偙偺偁偨傝偺撪梕偵偮偄偰偼嬤偄偆偪偵儗億乕僩偡傞梊掕偱偡丅

丒儈僩偼俀寧侾係擔偱侾俇嵨偵側傝傑偟偨丅

偐側傝崅楊偺偨傔屻傠懌偑庛偔側傝傑偟偨偑丄嶶曕偼側傫偲偐偱偒傑偡丅

2018擭2寧12擔乮寧乯

丒愭寧偺掕椺娤朷夛乮侾寧俀侽擔搚梛乯偼揤婥傕椙偔懡悢偺嶲壛幰偑偁傝丄

岾愭偺椙偄弌偩偟偲側傝傑偟偨丅

丒侾寧俁侾擔偺寧怘偼丄傂偨偪惎偺夛偺奆婛寧怘娤朷夛偵嶲壛偟傑偟偨丅

丂偦偺偲偒偺條巕偼丄傂偨偪惎偺夛儂乕儉儁乕僕偵嵹偭偰偄傑偡丟

丂丂丂奆婛寧怘娤朷夛 in 抮偺愳偝偔傜傾儕乕僫挀幵応

2018擭1寧10擔乮悈乯

Sky&Telescope偺揤媴媀偑撏偒傑偟偨乮嫀擭偺曢傟偵拲暥偟偰偄偨傕偺乯丅

丂揤媴媀偺慡懱憸

偍偍偄偸嵗晅嬤

戝偒偝偼12僀儞僠乮栺30cm)偱偡丅俆摍惎傑偱偺峆惎偲庡梫側惎塤惎抍乮M揤懱懠乯

偑嵹偭偰偄傑偡丅揱摑揑側揤媴媀偱偼丄惎嵗偑棤憸偱昤偐傟偰偄傑偡偑丄偙偺

揤媴媀偼忋恾偺偍偍偄偸嵗晅嬤偺椺偺傛偆偵惎恾偺捠傝偵側偭偰偄傑偡乮棤憸

偱偼側偄乯丅偦偺偨傔幚嵺偺惎偺攝楍偲斾妑偡傞偺偵曋棙偱偡丅傑偨丄惎恾偺

傛偆偵暸偵暘抐偝傟偰側偄偺偱惎嵗娫偺慡懱憸傪梕堈偵攃埇偱偒丄娤朷夛摍偱

偼偠傔偰偺恖偵惎嵗傪愢柧偡傞偺偵栶偵棫偪偦偆偱偡丅

2018擭1寧3擔乮悈乯 僇僲乕僾僗

嶐栭丄巗撪偺恄曯岞墍揥朷戜乮奀敳栺120m乯偐傜僇僲乕僾僗傪尒傑偟偨丅

偙偺応強偼丄堒搙偑俁俇搙俁俇暘側偺偱丄僇僲乕僾僗偺崅搙偼侾搙埲壓偱偡偑丄

戝婥偵傛傞晜偒忋偑傝偱侾搙彮偟偲側傝傑偡丅惓寧媥傒偱挰柧偐傝傕彮側偄

偨傔僇僲乕僾僗偼椙偔尒偊傑偟偨丅偦偺偲偒偺僗働僢僠偼壓婰偱偡丅

忋偼僼傽僀儞僟乕偵傛傞搢棫憸丄壓偼APQ100/640偱攞棪栺25攞乮傎傏撿拞偺崰乯

偱偡丅

仺傾僀僺乕僗偺尒偐偗帇栰偼係俆搙側偺偱攞棪俀俆攞側傜偽丄幚帇栰偼1.7搙

丂偱偡丅偙偺帇栰偵奀柺偲僇僲乕僾僗偑尒偊偰偄偰丄偦偺嵎偼帇栰偺俈妱埵

丂側偺偱丄僇僲乕僾僗偺奀柺偐傜偺崅搙偼1.7*0.7=栺侾丏俀搙偲側傝傑偡丅

丂僇僲乕僾僗偼僆儗儞僕怓偵尒偊丄偦偺尒偐偗偺柧傞偝偼5摍媺埵偱偟偨丅

乮侾寧侾俀擔捛壛乯

僇僲乕僾僗傪尒偨応強偐傜偺拫娫偺挱傔偱偡丟

巗偺拞怱奨偺寶暔偺愭偵奀偑尒偊傑偡丅僇僲乕僾僗偼恀傫拞偺栘偺忋偺曽妏

偱偟偨丅