星見雑記帳 2025年1月~

12月21日(日)

小型双眼鏡2つを入手しました。1つはNIKON遊4x10D、もう一つはTRINOVID 6×24です。

NIKON遊は口径10mmと超小型ですが非常に良く見えます。講演会で小さな文字をちょっと

見たりするのに便利です。TRINOVID 6×24は60年位前の双眼鏡ですが、FOV= 212m/1000m、

実視野12.2度という広視野タイプのコンパクト双眼鏡の名機です。TRINOVID 6×24については

下記ブログが参考になります;

広視界小型機の名機 LEITZ TRINOVID 6×24 & AMPLIVID 6×24

12月14日(日)

昨日はすばる天文同好会の定例観望会でした。天気予報では天候が危ぶまれましたが

午後は晴れが続き観望会開始からやや雲が出てきましたが19時半までなんとか観望

できました。水戸や柏など周辺からの参加者もあり、土星、海王星、すばる、二重星団、

アンドロメダ銀河などをいろんな望遠鏡で見てもらいました。20時過ぎると完全に曇りと

なり、帰るころには小雨が降り出しました。

(12/18追記)12月定例観望会の実施結果がすばる天文同好会ブログに掲載されました;

12月定例観望会(2025.12.13)実施結果

12月10日(水)

今週末の土曜日はすばる天文同好会の今年最後の定例観望会ですが

天気予報は土日だけ天気が悪そうです。

今年の観望会の結果を纏めていたら土曜日実施の観望会の天気は

良くない日が多かったです。「たかはぎ街中観望会」は8回実施しましたが

良く晴れたのは1月、2月の2回のみでした。他は曇りや時々晴れ間など

観望には向かない日が多かったようです。夏は昼は晴れていても夕方から

曇り夜遅くなって晴れるというケースも良くあり、一般向けの観望会の時間帯は

毎回曇りや雨ということがよくありました。

定例観望会やその他の観望会を含めると、すばる天文同好会に関係する

観望会は24回ありそのうち晴れたのは9回だけです。

→晴れの確率=9/24=38%。

特に、8月から11月の天気が悪かった(すっきり晴れない)。

→この時期の晴れ(〇)の確率=2/11=18%

12月4日(木)

福島県の南会津は今年4回観望で訪れました。南会津の隣に下郷町が

あり、大内宿や塔のへつりなどの観光地があります。

下郷町のライブカメラは暫く停止中でしたが久しぶりに見たらリニューアル

していました。

https://shimogo-livecamera.jp/

これを見ると会津も雪の季節です。次に行くのは来年の春、雪がなくなって

からになります。

12月3日(水)

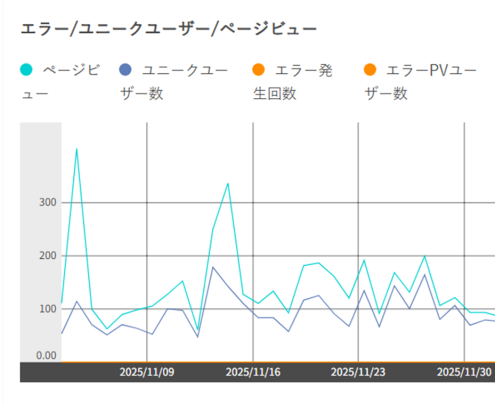

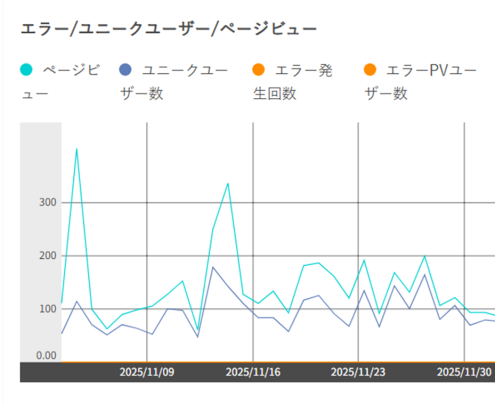

(1)11月の当HPのアクセス数です良く晴れたのは

→1日当りの平均ユニークユーザー数=98

1日当りの平均ページビュー数=162

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②エアリーの回折論文

③フラウンフォーファー回折

④星の回折像について

⑤無遮蔽反射について

⑥アポダイゼーションについて

⑦Main Telescopes

⑧MTFについて

⑨無遮蔽反射について

⑩自己紹介

の順でした。

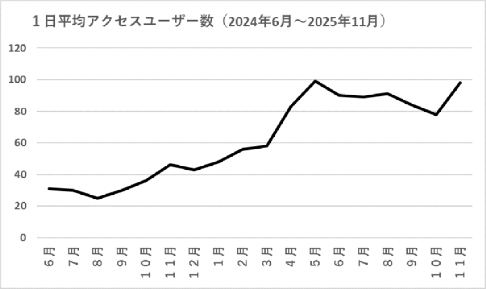

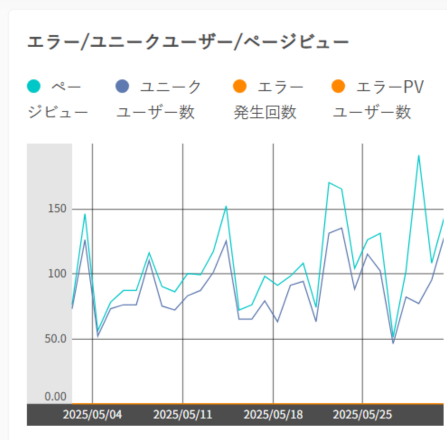

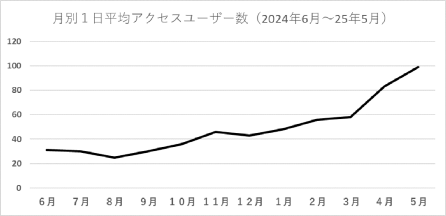

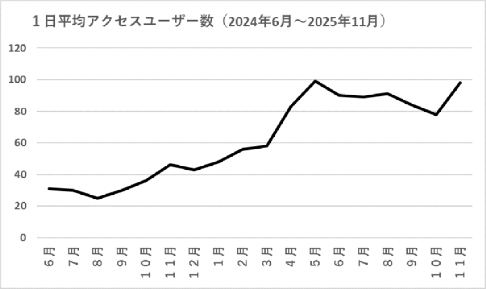

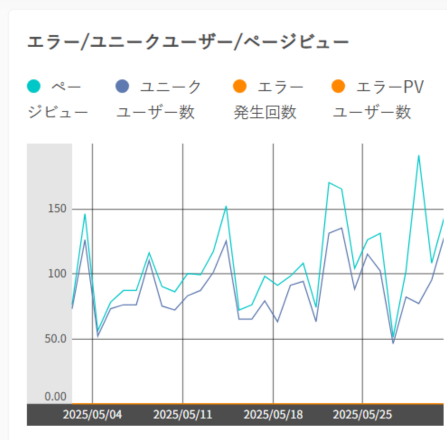

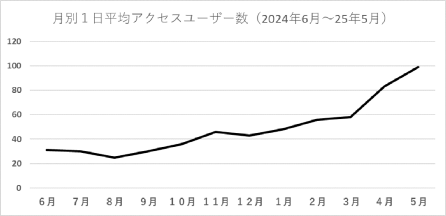

(2)当HPのアクセスユーザ数(月別の1日平均訪問ユーザ数)のトレンドを

グラフにしました(2024年6月から2025年11月)。

→今年の春から増加して現在1日当たり80から100の間です。

11月30日(日)

(1)ホームページの先頭ページの表示が一部表示できない件は

原因は不明ですが、現在正しく表示されるようになりました。

(2)TAL-65反射の低倍率用アイピースとしてPENTAX XP-24mmを入手しましたが

反射望遠鏡の接眼筒が長いのか天体のピントとして内側に僅かに足りないようです。

アイピースのプラスティック部分のバレルを少し短くするしかないように思います。

倍率は約20倍です。

(3)明日から12月。今年最後の観望会は12月13日(土)です;

すばる12月定例観望会(2025.12.13)開催案内

11月22日(土)

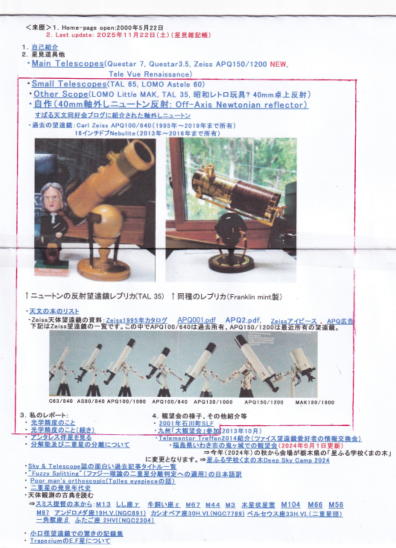

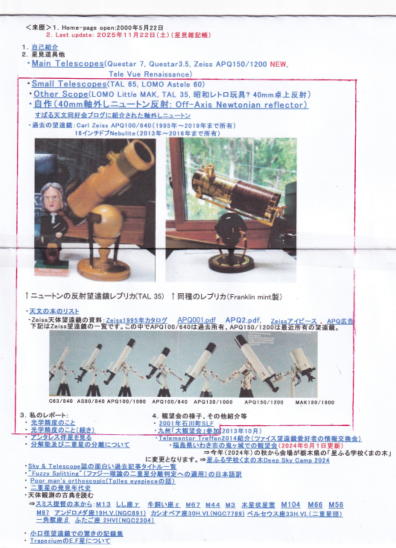

ホームページの先頭ページの表示が現在うまくできていません。

先頭ページの中段部分が表示てきていません。表示できていないのは

Small Telescopeからツァイス望遠鏡の写真付近です。

原因は分かりませんがFileZilaの転送がうまくいってないようです。

下の図の赤枠部分が現在表示できていません。原因は今のところ不明。

11月20日(木)

(1)以前ここで紹介した五藤テレスコープの4.5倍25㎜ 14.6度スーパーワイド双眼鏡は

小海や南会津で覗いてもらうと大変評判でした。初めて覗いた人はその視野の広さ

と周辺近くまでの像のクリアさに感心します。見た人の何人かはすぐに注文したようです。

一度覗いて見るとこれまでにない双眼鏡というのを実感します。

南会津では五藤テレスコープの単眼鏡を見せてもらいました。これも素晴らしい見え味の

単眼鏡です。早速注文して昨日届きました。

(2)南会津の観望会ではAGEMA Telescopeが話題になりました。まだ誰も見たことがない

のですが良く見えるという噂です。レンズ構成は1枚目は非球面、2枚目はフローライト

の2枚玉アポです。下記のページで各社の5インチクラスアポのストレール比較図が載って

いますが、タカハシのTSA120やツァイスのAPQ130よりも良いようなグラフになっています。

非球面とフローライトの2枚玉でトリプレットよりストレールが高い望遠鏡が出来るのか

というのが皆の率直な疑問点でした。

https://www.agemaoptics.com/telescopes/

11月19日(水)

(1)Aさんのブログで初めて知ったのですが、古スコ紹介のYuTubeでも有名なDave Trottさんが

8月に亡くなられたそうです。ロシア製天体望遠鏡や過去の望遠鏡など珍しい天体望遠鏡

が多数YuTubeで紹介され大変参考になりました。ご冥福をお祈りします。

https://abe1998.blog.jp/archives/32970379.html

(2)すばる天文同好会の12月定例観望会の案内がブログに掲載されました;

すばる12月定例観望会(2025.12.13)開催案内

11月17日(月)

11月7日~9日は小海星フェス、11月9日~10日は観光で那須高原、11月13日~16日は

南会津で観望会と行事の多い日が続きました。

小海星フェスでは第二観望会場にAPQ150とクエスター3.5及び自作の4cm軸外しニュートン

を出しました。この時の様子はシベットさんのブログに詳しく載っています;

2025小海③ ZEISS APQ150/1200(15㎝F8三枚玉アポ) と15㎝F15アクロマート

2025小海⑦ 2日目以降に登場した望遠鏡

南会津の観望会は、新たに若い社会人の方3名が加わり機材の話題や観望と充実した3日間でした。

久しぶりに天気に恵まれ、APQ150にナグラータイプ7 19mmを付けて秋から冬の星雲・星団巡り

など素晴らしい星空を堪能できました。最初の夜は曇りでしたが一時的に天井付近が晴れて

南会津の最高に近い星空が約40分程見れました。このときは双眼鏡で天の川巡りなどをしました。

二日目と三日目は晴れが続き夜遅くまで観望できました。

11月4日(火)

今週末はいよいよ小海星フェスです。第二星空サイトの使用許可証も送られてきました。

望遠鏡はAPQ150/1200を持って行く予定です。また、珍しいタイプの望遠鏡として2年前

に作った4cmの軸外しニュートンも持って行く予定です。

(11/5追記)月が満月を少し過ぎた頃で眩しいので、筒先に付ける可変絞りも持って行きます;

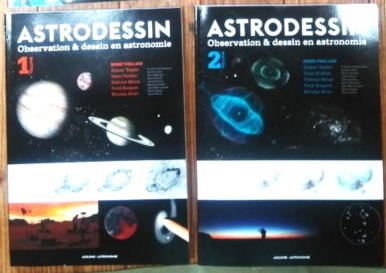

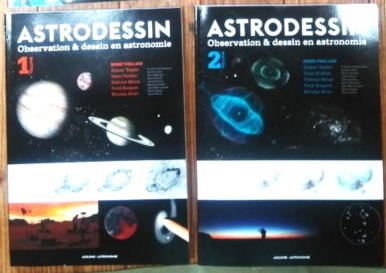

その他としては、海外の書籍(ASTRODESSIN 全2巻)。これは天体スケッチをする人に

非常に参考になる本です(多数の美しいスケッチが載っていますが、説明はフランス語です)。

11月3日(月)

昨日は、すばる天文同好会の街中観望会でした。始めは全天ほとんど曇りで

レモン彗星のところは少し雲が薄く雲を通してのレモン彗星観望となりました。

双眼鏡でかろうじて見え、望遠鏡でも核部分。しばらく曇り状態が続き、19時過ぎた

頃から晴れてきて、月や土星などを観望できました。気流はわりと安定していて

月面や土星はクエスター7で350倍でも良く見えました(ナグラータイプ7 9mm+1.3倍

バーロー使用)。タイプ7で見る拡大した月面は迫力があります。

(11/4追記)この時の様子は、下記のすばる天文同好会ブログを参照して下さい;

たかはぎ街中星空観望会(2025.11.02)実施結果

また、この日は最近購入した五藤テレスコープの4.5倍25㎜ 14.6度スーパーワイド双眼鏡

を使用しました。カシオペア座が全景見えクリアーな見え方でした。地上の景色を見ても良く

見える双眼鏡だと思います

10月31日(金)

(1)11月のすばる天文同好会のまちなか観望会は11月2日(日)に開催

されます。詳細は下記を参照して下さい;

たかはぎ街中星空観望会(2025.11.02)開催案内

(2)昨日はひたち海浜公園に行きました。コキアはピークを過ぎましたが

まだ色付いて見えます;

(3)圏論の入門書が最近出たので購入しました。

この本の内容紹介は下記のユーチューブにあります;

ほぼハンバーグで数学「圏論」を語ります

10月26日(日)

先週中ごろ南会津観望会に行ってきましたが、天気が悪く星は見えず観光旅行に

なりました。この時の様子はすばる天文同好会のブログに詳しく載っています;

楓林舎観望会2025.10.21 22参加報告

南会津からの帰る日(10/23)は天気が回復したので、その夕方は高萩のさくら宇宙公園で

すばる天文同好会主催のレモン彗星観望会に参加しました。ツァイス10×40双眼鏡

で彗星の尾も見ることができました。

→(10/30追記)10/23のレモン彗星観望の様子は下記に載っています;

すばる観望会2025.10.23(臨時)実施結果

10月17日(金)

フーリエ変換と星の回折像について、この雑記帳で2月10日に簡単に紹介しましたが

これはアポダイジングスクリーンの考え方に関係するので図解で説明します;

fourier lens.pptx

この図を見ればアポダイジングスクリーンがなぜガウス関数なのか、その理由が分かります。

この図は、資料「【図解】アポダイゼーションについて」の説明を補足する資料です。

10月16日(木)

先週末に茨城県常陸太田市西山研修所で「第15回星空案内人の集い」がありましたが

その参加報告がすばる天文同好会のブログに掲載されました。会場の様子や発表内容

など詳しく書かれています。私はポスター展示とニュートンの反射望遠鏡レプリカ展示を

しました。

第15回星空案内人の集い参加報告

10月13日(月)

最近天気が悪くて星が見られませんが、レモン彗星は明るくなっているようです。

小沼さんが10月12日に撮影したレモン彗星がすばる天文同好会のブログに掲載されています。

https://subarutakahagi.livedoor.blog/archives/33147258.html

10月7日(火)

月刊天文の過去の記事に「バーローは像を悪化させるか」というのがあり(2003年8月号)、この記事

を同好会で紹介したところ、ここに書かれている意味が分からないという質問がありました。

普通、回折像は焦点面での2次元の分布しか議論しませんが、ここに書いてあることの意味(回折全長

など)を理解するには、焦点近傍における3次元回折分布を考える必要があります。

16×F^2×λの式の意味と導出は、マックス・ボルン著「光学の原理II」の661ページに書いてあります。

つまり、焦点内外像を式で表すLommel 関数を理解する必要があるということです。上記の質問に対しては

焦点近傍における3次元回折分布を簡単に説明し、式16×F^2×λの意味することを理解してもらうように

しようと思います。

10月6日(月)

(1)田村市のHPを見ていたら星の村天文台で今週末の3連休に「秋の星と空のマルシェ」という

天文のイベントが開催されるそうです。いろんな望遠鏡での土星の見比べやフリーマーケット

など小規模な星祭りなのでしょうか。私は残念ながら星空案内人の集い(10/11, 12)と重なる

ので行けたとしても10/13日のみです。

→(10/10追記)台風接近の影響で中止だそうです。

尚、室内のワークショップ体験はそのまま実施される様です。

https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/20/entry_6.htm

(2)レモン彗星は順調に明るくなっていますね。小沼さんが10月6日明け方に撮影したレモン彗星が

すばる天文同好会のブログに掲載されています。近くの星6.6等と比べても明るいです。また、近くに

銀河NGC3184が写っています;

https://subarutakahagi.livedoor.blog/archives/33099733.html

10月4日(土)

(1)来週の土日は、茨城県常陸太田市西山研修所で「第15回星空案内人の集い」に参加予定です。

今回は、ポスター展示(タイトル:天体観測の古典紹介)と機材展示(ニュートンの反射望遠鏡レプリカ)

の予定です.。機材展示の説明用にプレートを用意しました;

(2)今月のすばる天文同好会の街中観望会は10月18日(土)の予定です。レモン彗星がどのくらい

明るくなっているか楽しみです。

たかはぎ街中星空観望会(2025.10.18)開催案内

9月24日(水)

(1) 9/22(月)はクエスター7に2インチプリズムを付けて小山ダムで観望しました(土星、M57,M27, M15,M42,,

NGC2362、木星、その他二重星など)。晴れ間と雲が交互に変わる天気でしたが夜半過ぎからはかなり

晴れ間が拡がり、一緒に来た人の望遠鏡でレモン彗星も見ることができました。小山ダム駐車場には

他に東京からの人や大学生のサークルも来ていました。

↑クエスター7に2インチプリズムを付けた状態

空に雲が拡がった時はコーヒーを飲みながら雑談して、晴れてきたら観望を繰り返して結局

夜明けまで過ごしました;

↑小山ダムからの夜明け

レモン彗星については、同好会の寺岡さんがその時撮影した写真が下記に公開されています;

すばる天文同好会ブログ:レモン彗星(C2025 A6)

(9/25追記)レモン彗星の写真の追加が下記に掲載されました;

すばる天文同好会:レモン彗星 C/2025 A6(Lemmon) 2025.9.24

(2)学研の大人の科学付録のニュートンの反射望遠鏡をアクリルコレクションケースに

入れてみました;

9月21日(日)

(1)天文関係の機材も値上げが続きます。ナグラータイプ7は11万円だったのが、最近見たら

約2万円値上がりしていました。また、メガスタークラスは2016年の発売以来ずっと130万円+消費税

でしたが、ついに今年の7月1日から150万円+消費税に改訂されました。物価が上がっている

ので仕方ないですね。メガスタークラスを購入した時はコロナの真最中だったので活用できない時期が

続きましたが、コロナが収束して以降はすばる天文同好会の街中観望会などで活躍しています。

(2)ニュートンの反射望遠鏡レプリカはこれまでの2体(写真の左と中央奥)に学研の大人の科学付録

(写真の右手前)を追加し3体になりました。写真の左はロシア製、中央奥は、フランクリン・ミント製

(英国王立協会presents)です。この3つの中で一番よく見えるのはロシア製、次がフランクリン・ミント、

大人の科学のは全体にぼやけてどこが焦点かよく分かりません。これは見るものではなく置物です。

世界的には市販されていたレプリカは、あと2つ位だと思います。

1つはイギリスのアストロエンジニアリング製で最も忠実に再現されたものですが、入手は非常に

困難です。もう一つは、2009年にビクセンから発売されたもので口径が7cmと大きい。

9月14日(日)

(1)Questar社はQuestar望遠鏡関係の従業員が二人まで減り、将来が不透明で修理が必要なとき

心配です。Company7も今はQuestarを提供していません。

ある程度の修理は自分でするしかないようです。参考になるのはQuestar Zoneというチャンネル

です。Questarのメンテナンス等に参考になる情報です;

QUESTAR ZONE

(9/15追記)9月初めにクエスター本社を訪れ従業員と話をした人の内容です。まだ少し希望が

残っています;

https://www.cloudynights.com/topic/932549-any-new-news-out-of-questar/page-24

(2)当代の優れたミラー製作者であるCarl Zambuto氏が先月引退したというスレッドです;

Carl Zambuto has retired

9月12日(金)

私は参加しませんでしたが、すばる天文同好会ブログに皆既月食の様子が掲載されました。

きれいに写っています;

すばる臨時観望会(皆既月食)実施結果

次回の皆既月食は来年の3月3日で時間帯も良いので見ようと思います。

9月11日(木)

(1)小海星フェスは今年はホテル(ガトーキングダム)が取れなかったので行かないつもりでしたが

ホテル敷地内のコテージが取れたので、小海星フェスに参加することにしました。望遠鏡は

クエスター7かAPQ150/1200の何れか一方ですが、APQ150は鏡筒を赤道儀に載せるのに

人出が必要なので、一人で設置できるクエスター7の方が良いかと思っています。

(2)来年3月下旬に福岡星の会の人たちと宮古島の先にある多良間島へ星を見に行く予定です。

茨城からのルートは、神戸空港から乗り継ぎで下地島空港へ行き、そこから連絡バスで宮古島

空港、そこから多良間島行きの飛行機に乗ることになります。

まだ半年先なのでスカイマークの茨城空港から神戸乗り継ぎ下地島空港行き(3月20日金曜日)

を予約しようとしたところ、既に予約で満席でした。羽田からJALかANAの宮古島直行便もありますが、

羽田に行くのに時間がかかり料金も2倍以上になります。帰りの便はスカイマークで予約できました。

仕方ないので行きは前日の便を予約し、宮古島に1泊してから多良間島に行くことにしました。宮古島

での宿泊は価格の安いリゾートホテルが予約できました。

9月7日(日)

(1)昨日はすばる天文同好会の街中観望会でした。天気予報では台風一過で晴れの

はずでしたが、月が昇ってしばらくすると雲が全天に拡がり星が見えなくなりました。

そのため観望会は少し早く終了しました。APQ150/1200を出しましたが、見えたのは

主に月で土星は少しの時間だけ雲間から見えただけでした。次回は10月18日(土)の

予定です。

(9/11追記)9月6日に実施された「たかはぎ街中星空観望会」の様子がすばる天文同好会

ブログに掲載されました;

たかはぎ街中星空観望会(2025.09.06)実施結果

(2)瞼が下がる眼瞼下垂を治す手術を8月末にしました。これにより上方の視野もはっきり

見えるようになりました。これで双眼鏡も正常に使えるようになったので、今後、双眼装置

の利用も検討したいと思います。

9月2日(火)

(1)APQの意味

以前からAPQが何の略語か不明でしたが、Company SevenのZeissの歴史の中に

説明がありました;

「APQのAPはApochromatから派生したラベルで、QはLiquidに由来」でした。

(2)APQ150/1200の接眼部の2インチ化により、対応する2インチアイピースは

下記にしました;

・ナグラータイプ7 9mm, 19mm 82°

・APM UF30mm 70°(新たに購入)

高倍率側はアメリカンサイズのナグラーズームを使用します。

(3)(9/2追記)今週の土曜日はすばる天文同好会の街中観望会があります。

新しく入手したAPM UF30mm 70°の見え方を確認したいと思います。

↑左がAPM UF30mm 70°右はAPM UF24mm 65°

8月22日(金)

ナグラータイプ7 19mmのアイピースを購入しました。テレビューのサイトを見ると

タイプ7の値段が上がっていますが、19mmは値上げ前の値段で購入できました。

明日天気が良ければ見え方を確認します。

下は9mmと並べた写真です;

左が19mm、右が9mm

8月15日(金)

8月5日に実施された「萩ビレッジ観望会」の様子がすばる天文同好会ブログに掲載されました;

萩ビレッジ観望会(2025.08.05)実施結果

(8/16追記)8月9日に実施された「たかはぎ街中星空観望会」の様子がすばる天文同好会ブログ

に掲載されました;

たかはぎ街中星空観望会(2025.08.09)実施結果

8月10日(日)

(1)昨日はすばる天文同好会の街中観望会があり、プラネタリウム投影の解説をしました。

天気は雲が東南の空の下の方にあり上空も薄雲がありましたが、月は良く見えました。

一般の参加者も普段より多く、スマホで月面の写真撮影などをしてもらいました。

(2)ナグラータイプ7アイピースは9mmを持っていますが非常に良く見えるアイピースだと

思います。先日の小山ダムでの観望会では、ライカズームを持っている人にタイプ7 9mm

と見比べてもらいましたが、その人の印象ではタイプ7 9mmの方が良く見えるということでした。

(3)接眼部の2インチ化。APQ150/1200は現在アメリカンサイズのアイピースにしか対応して

いませんが、ナグラータイプ7の19mmを使いたくなったので接眼部の2インチ化を検討して

います(クエスター7の方は2インチ対応の接眼部に切り替え可能)。

→(8/12追記)国際光器に「ウルトラショートクランプ 2インチ(M68・M60)」と、月面を正立で

見たいため「バーダー 2"/90° Amici(正立)プリズム with BBHS」を注文しました。

ナグラータイプ7は現在売り切れとのことなので、次の入荷が何時になるか分かりませんが

取り合えず注文しました。

8月6日(水)

(1)先週土曜日は市内の大みか小学校での観望会、昨日火曜日は小山ダムにあるグランピング

施設の宿泊者向け観望会があり忙しい週間でした。大みか小学校の方は、昼間天気が良かった

のですが夕方から曇り、観望会の時間になると激しい雨が降り出しました。結局、体育館でプラネ

タリウムを見せて終わりました。これは去年と同じパターンでした。この時期、夕方以降に雨が降る

ことが多く中々星を見せることができません。

グランピングの方は、薄雲が多かったですが月の付近は晴れていて、倍率を変えてクレーターなどを

見てもらいました。全景は、クエスター7にブランドン32mm(75倍)、クレーターの拡大は、クエスター7

にナグラータイプ7の9mm(約260倍)です。特に、260倍で見るガッサンディや虹の入り江付近は

迫力のある素晴らしい見え方でした。21時近くになると夏の大三角が見えてきました。

こちらの方はすばる天文同好会ブログでそのうち報告があると思います。

次は、8月9日(土)に街中観望会が予定されています。

(2)アンタレス伴星の色

T.W.WebbのCelestial Objects for Common Telescopesの中でアンタレスの伴星の色について

下記の記述があります;

「α(アンタレス) この有名な星を、スミス提督はまさに「燃えるような赤」と呼びました。望遠鏡

で見ると素晴らしい天体です。しかし、その色合いは均一ではありません。私には、深紅の閃光と

それより少ない割合の淡い緑色が交互に現れた黄色の円盤に見えました。この後者の緑色の

混合は、7 等級の緑色(K. P. スミスによれば青)の伴星が主星に十分近いため、通常は燃える

ような光線に含まれ、光学的なテストというよりも、大気の揺らぎによるためと考えられます。

1864 年に (位置角)275.7度; 離角3.7 秒 とこの星を測定した ドーズは、1856 年に、この伴星が

月の暗い縁の後ろから、圧倒的な主星よりも先に現れたとき、単独の伴星の色が対照的な緑色

の光ではないという奇妙な証拠に気づきました。」

→伴星の単独の色は緑ではないということ。現代では、伴星の色が緑色に見えるのは主星の赤色

がすぐ近くにあるため、目の錯覚で緑色に見えると言われています。実際、口径の大きな望遠鏡で

倍率を上げて伴星を見ると色は白でした(先日の小山ダムでAPQ150とクエスター7で見たとき)。

7月30日(水)

昨夜は小山ダムに行ってきました。昼間は晴れていましたが夕方到着すると雲が出てきて

日没後から21時近くまでは雲が広がっていましたが、その後晴れてきて快晴となりました。

夜中の1時半ころまで雲一つなく天の川が見える素晴らしい星空でした。

望遠鏡はAPQ150/1200とクエスター7を2台並べて複数人(5人)で天体の見え方を比較しました。

以下は比較結果です;

比較1:アンタレス伴星

APQ150/1200はテレビューのナグラーズーム5mm使用(240倍)、

クエスター7はナグラータイプ7 9mm使用(260倍)

→どちらも伴星が良く見えたがクエスター7の方が主星のチラつきが少なく見易かった。

伴星の色はどちらも白に見えた。

比較2:いて座の球状星団M22

APQ150/1200はナグラータイプ7 9mm使用(130倍)、

クエスター7はAPM UF24mm使用(100倍)

→APQ150とナグラーで見る球状星団は星団の中央まで星の分解して素晴らしい眺め。

大口径のドブソニアンで見る球状星団のような迫力有り。クエスター7の方も良く見えているが

全体的に少し暗い。

比較3:散開星団M11

APQ150/1200はナグラータイプ7 9mm使用(130倍)、

クエスター7はAPM UF24mm使用(100倍)

→星団の細かい星まで分解して星像も針を突いたようにシャープで非常に美しい。クエスター7も

これに近い見え方でした。

比較4:M27

APQ150/1200はナグラータイプ7 9mm使用(130倍)、

クエスター7はAPM UF24mm使用(100倍

→どちらも良く見えたがAPQ150の方が見え方が良いという人の方が多かった。

比較5:土星

APQ150/1200はテレビューのナグラーズーム5mm使用(240倍)、

クエスター7はナグラータイプ7 9mm使用(260倍)

→見え方の差は殆どなく、どちらも細い輪がカミソリのように見えて非常に美しい像でした。

両方の見え方を比較したのは以上です。その後は個別に別の天体を見ました。

両方を見比べての結論は、月や土星はAPQ150とクエスター7に見え方の際は殆どなし。

二重星のアンタレス伴星はクエスター7の方が見易かった。球状星団、散開星団、惑星状星雲

についてはAPQ150の方が見え方が良いという人が多かった(但し、その差は小さい)。

今回の結論としては、APQ150/1200とクエスター7の見え方はの差は少なくどちらも良く見える

ということになりました(クエスター7の見え方は6インチアポと同等)。

→クエスターの代理店Company SevenのHPでは、

「Questar 7の解像度は、当社の最高の180mmアポクロマート屈折器に近づいており、

すべて月、惑星、太陽、または明るい深空天体の高解像度観測に最適です。」と述べていますが

納得できます。

以前にも紹介しましたがCloudy Nightsでもクエスター7と6インチアポ比較の話題があります;

Has anyone ever compared the Q7 with a 6" APO

尚、この日の観望会の様子はすばる天文同好会ブログに

「NGC7331の超新星2025rbsの撮影と臨時観望会」として掲載されています。

7月28日(月)

先週7/22~24は南会津の楓林舎で観望会に参加しました。このときナグラータイプ7 9mmを

初めて使用しました。視野の周辺まで素晴らしい星像でした。観望会の様子はすばる天文同好会

ブログに掲載されています;

すばる天文同好会ブログ

今週の天気を見ると明日(7/29(火))は夜まで晴れそうなので、高萩市の小山ダムの駐車場で

観望することになりました(現在参加者は4名)。望遠鏡はAPQ150/1200を持って行く予定です。

7月21日(月)

ナグラータイプ7 9mmが届きました。

左は2インチバレル。右は1 1/4インチバレルです(2インチバレルを外すと出てきます)。

クエスター3.5に着けると、かなり大きなサイズです。

7月14日(月)

クエスター望遠鏡販売の状況について

クエスター望遠鏡のアメリカの販売店Company SevenのWebに「2025年5月の変更点」として

クエスター社の状況とCompany Sevenでのクエスター7の光学系の在庫状況、及び在庫部品から

組み立てる完成品の今後の提供方針などが書かれています。

「Like many American smaller manufacturers, over recent years Questar Corp. of New Hope,

Pennsylvania has experienced changes of staffing and production capacity that are hampering

their deliveries of new instruments. ・・・・・」続きは下記を参照して下さい;

http://www.company7.com/c7news.html#WebChanges

また、別のアメリカの販売店Astronomicsではクエスター望遠鏡は殆ど売り切れになっています。

7月10日(木)

すばる天文同好会のブログに先週の街中星空観望会の結果が掲載されました。

準備をしていましたが雨が降り出し中止となりました。

すばる天文同好会ブログ

次回の観望会は、8月16日(土)の予定です。

(7/11追記)私は参加しませんでしたが、7/6(日)の臨時観望会の様子がブログに

掲載されました;

すばる天文同好会ブログ

7月6日(日)

(1)昨日は、すばる天文同好会の街中星空観望会でしたが、開始時間前に

雷雲が接近してきて急に雨が降り出し中止になりました。家に帰ると、日立市では

月が見えていたとのことなので局地的な雨だったようです。最近は天気が不安定

で観望会も中止になることが多いです。

→去年のすばる天文同好会が関係する観望会で夏の期間(6月~9月)の

晴天率(晴れ又は晴れ時々曇りの回数/観望会計画回数)を調べたところ

20%弱でした。つまり、夏の期間は5回に1回しか観望会ができませんでした。

年間平均では計画した観望会の晴天率50%なので、夏場の晴天率がいかに低いか

が分かります。

(2)2025年6月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=90

1日当りの平均ページビュー数=128

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②Main telescope

③フラウンフォーファー回折

④エアリーの回折論文

⑤Small telescope

⑥雑記帳2024年 エアリーの回折論文

⑦アポダイゼーションについて

⑧星の回折像について

⑨無遮蔽反射について

⑩MTFについて

の順でした。

また、⑬、⑭に天文以外の話題(抽象解釈)が入っていました。

⑬静的WCET(*)解析

⑭抽象解釈とLattice(束)モデル

(*) WCET:Worst-Case Execution Time(最悪実行時間)

最近、抽象解釈関係のアクセスが増えてきているように見えます。

6月28日(土)

PegasusAstroのSmart Eyeという電子アイピースがいよいよユーザに届きだしたようです;

https://www.cloudynights.com/topic/916568-new-pegasus-astro-electronic-eyepiece/page-34

これからユーザーのレポートが出てくると思います。どんなものか期待します。

→(7/1追記)この中にユーザーレビュー(YouTube)が載っています。

最初の5分くらいは説明で、5分30秒位から操作や映像(スカイウォチャーの35cmドブ使用)

が出てきます(字幕をオンにすると日本語訳が出ます。また、音声トラックで英語を選択できます。);

https://www.youtube.com/watch?v=iX9Gz912w5M

6月27日(金)

英国の書店からT.W.WebbのCelestial Objects for Common Telescopesという本の第4版(1881年)

を購入しました;

↑見開きの月面地図が添付されています。

この本の著者とこの本を英語版のWIKIPEDIAから引用すると、

「トーマス・ウィリアム・ウェッブ(Thomas William Webb、1807年12月14日 - 1885年5月19日)は、

イギリスの天文家である。T.W.ウェッブはグロスターを含むさまざまな場所で聖職者として奉仕し、

彼の余暇に天文観測を追求しました。牧師館または牧師館の敷地内に、彼は小さな3.7インチ (94 mm)

屈折望遠鏡を含む機器を備えた小さなキャンバスと木製の天文台を建設しました。

・・・・彼が1859年に彼の古典的な天文観測ガイド「一般的な望遠鏡のための天体」を書いたのは

ハードウィックで、今日彼が最もよく知られているのはそれでした。この作品は、アマチュア天文家の

ためのガイドとして書かれており、望遠鏡の使用方法と、望遠鏡で観測できるものの詳細な説明が

含まれています。この作品は、世界中のアマチュア天文学者の標準的な観測ガイドとなり、20世紀に

入るまでその状態が続き、バーナムの天体ハンドブックのようなより現代的なガイドに徐々に取って

代わられました。」

この本は、スミス提督の本「The Bedford Catalogue」と共に欧米では天体観測の古典と呼ばれています。

6月26日(木)

偶々、明倫館書店のHPを見ていると、中古本に「天体望遠鏡のすべて」が1979年と

1973年の2冊出ていていました。価格も2000円台とわりと安いものでした。

79年は既に持っていたので、持っていない方の73年の方を購入しました。

「1973年天体望遠鏡のすべて」です;

6月21日(土)

ヤフオクでAPQ130/1000が出るのは珍しい。しかも出品者が買取店。

(これまでヤフオクには、18cm F10のマクストフカセグレンMENISCAS180や

10cmセミアポのAS100/1000が時々出ていましたが、APQは稀です)

https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p1189431371

いくらで落札されるのでしょうか。

→(6/29追記)AさんのZeiss_Telementor_Worldに詳しいコメントが載っています;

1円スタートのAPQ130/1000

6月13日(金)

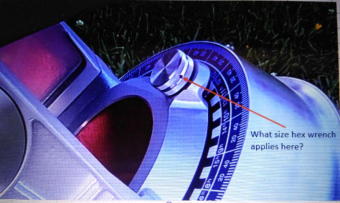

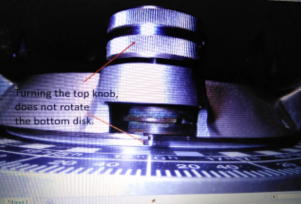

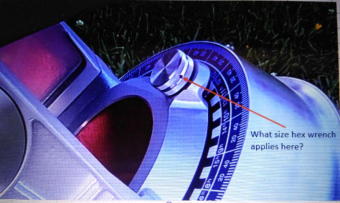

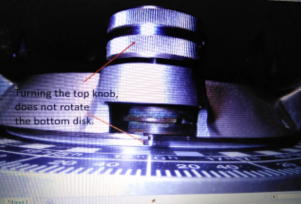

クエスター7赤道儀の赤径微動ノブの動きがおかしいので裏蓋を外して中を見てみました;

モーターと大きな歯車が見えますが、手動の微動部分はブラックボックスになっています。

赤径微動ノブの動きがおかしいのは、それを締めるネジが緩んだのではないかと思われます。

→これに適合する六角レンチが現在見当たりません。規格外か?

(6/15追記)アメリカの代理店に問い合わせたところ「0.060インチのブリストル六角レンチが必要」

との回答でした。国内で入手できるか調べてみます。

(6/17追記)同好会メンバーの人に相談した結果、問題解決し赤径微動ノブが使えるようになりました。

6月10日(火)

すばる天文同好会のブログに星の村天文台星まつりの参加結果が掲載されました;

第13回星の村天文台星まつり

6月9日(月) APQ150/1200とクエスター7の月面見え方の比較

「星の村天文台星まつり」に開催前日の6/5(木)から6/8(日)まで行ってきました。

6/5(木)は0時前頃まで晴れていたので主に月面を見ていました。6/6(金)は夜晴れ間

は殆どなく6/7(土)は雲が切れるときが時々あり、0時過ぎ頃まで主に月面を観望して

いました。このときは、APQ150/1200とクエスター7を並べて200倍位で両方の月面の

見え方を比較しました。アイピースは、APQ150/1200の方はナグラーズーム6mm(200倍)、

クエスター7の方はドクターVarioズームアイピース10mm(240倍)でした。多くの人に両方を

見比べてもらいましたが、見た人の感想は「どちらも良く見えていてどちらか一方を選ぶのは

難しい」というのが多かったようです。中には、APQ150/1200の方がシャープだという人がいる

一方でクエスター7の像を好む人もいたりしました。

6/5(木)の観望では双眼装置を借りて月面を見たりしました。

↑第3会場でAPQ150/1200とクエスター7を並べました。

6月4日(水)

いよいよ今週末は福島県田村市で開催の「星の村天文台星まつり」ですが、

天気は予報によれば開催前日の木曜日が一番良く、金曜日は夜まで晴れが

持つか微妙なところ、土曜日はほぼ曇りのようです。前日から観望した方が

良さそうです。望遠鏡は車に積めればAPQ150/1200とクエスター7を両方持って

いこうと思います。

6月1日(日)

・アマチュア望遠鏡製作者のためのインターフェロメトリという本をある人から

お借りしたので読んでみようと思います。内容はかなり難しそうです。

・2025年5月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=99

1日当りの平均ページビュー数=136

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②天文・宇宙関係基本用語/略語

③アポダイゼーションについて

④フラウンフォーファー回折

⑤天文関係でよく使われる英語

⑥エアリーの回折論文

⑦無遮蔽反射について

⑧星の回折像について

⑨雑記帳2024年

⑩MTFについて

の順でした。

過去1年間の1日平均のユーザーアクセス数のトレンドは下記のように

最近増加傾向です;

5月28日(水)

・毎日天気が悪くしばらく星を見ていません。来週末は星の村天文台星まつりなので

晴れてほしいです。望遠鏡はクエスター7で参加しようと思っています。

・低倍率で広視界はアメリカンサイズという制約のため、APM UF24mm65°アイピース

を主に使用しています;

これの2インチタイプAPM UF30mmのレビュー記事がありました。

https://zxtr.seesaa.net/article/2020-09-19.html

https://ichirophoto.org/%e5%8f%8c%e7%9c%bc%e6%9c%9b%e9%81%a0%e9%8f%a1%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81/

・国内のツァイスAPQ150/1200について;

私が知っている範囲では、個人所有は3台?。

天文台では

①南阿蘇ルナ天文台→連装望遠鏡の1つとして

②長崎市科学館→50cm反射のサブスコープとして

この他にもありそうですが情報がありません。

5月17日(土)

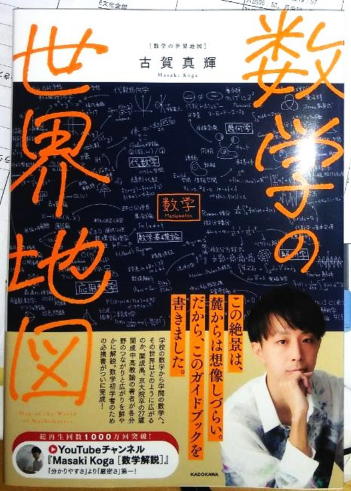

数学の世界地図という本を購入しました。

この本は大学の主に数学科で学ぶ数学を俯瞰したもので、数学の世界の広がりを

一般向けに分かり易く解説したものです。高校までの数学は300年位前の代数や

微積などが中心ですが、それ以降の近代、現代の数学の世界を覗いてみたいという

人のための入門書として適していると思います。

(追記)この本の内容の一部を簡単に紹介する著者のYoutubeがあります;

数学の世界地図を一枚に描いて紹介してみた!

この図を見ると現代数学までの数学の各分野の関連が見えてきます。

天体望遠鏡に関連する光学についてもこのような関連図があれば良いな

と思います。

5月16日(金)

テレビューのアイピースが10%OFFセールだったので、ナグラーズームアイピースを

購入しました。APQ150/1200で惑星や二重星を高倍率で見るために使用しようと

思います。下の写真はナグラーズームとドクターの10-25mm Varioズームアイピース

(ツァイスのVシリーズズームと同じもの)を並べたものです。ツァイスのVシリーズズーム

については、下記を参照して下さい;

ツァイスアイピースカタログ

ドクターの方は中(低)倍率用です。尚、低倍率で広視界はアメリカンサイズという制約

のため、APM UF24mm65°アイピースを主に使用します(星雲、散開星団用)。

5月15日(木)

5/11(日)にすばる天文同好会の街中星空観望会が実施されました。

天気はあいにく曇りで時々雲間から薄雲を通した月が見える位でした。

観望会の様子は下記にあります;

すばる天文同好会ブログ

5月10日(土)

遅くなりましたが5月の連休の観望会(オフ会)の写真です。

場所は山梨県小渕沢です。連休の真っ最中なので高速道路が渋滞するかと

思いましたが、北関東道はわりとスムーズで上信越道が少し混んでいた位でした。

行きは朝7時に出て1時半頃着きました。望遠鏡はAPQ150/1200、クエスター7、

クエスター3.5の3台を持って行き、夜中2時頃までAPQ150とクエスター7で月や球状星団

などの見比べをしたりしました。天気は一晩中晴れていましたが透明度はイマイチでした。

帰りは昼頃出て自宅には17時に到着しました。

観望会場に並んだ望遠鏡群の一部(主にツァイス望遠鏡)

(5月13日追記)「ツァイス望遠鏡の展示室」というHPの

天文雑記帳の下記ページを開くと、「望遠鏡オフ2023in小淵沢」という記事が先頭に出てきます。

これは1年半前に開催された内容です;

天文雑記帳Part5

この記事の下を見ると、NEW「望遠鏡オフ2025in小淵沢」という今回の内容が載っています。

ここに、今回集まった望遠鏡が載っています。

今回、APQシリーズAPQ100/640、APQ100/1000、APQ130/1000、APQ150/1200全機種

が揃いました。

APQ150/1200、クエスター7,クエスター3.5の写真は下記にあります;

https://x.com/abe1998/status/1919318901894369370

5月3日(土)

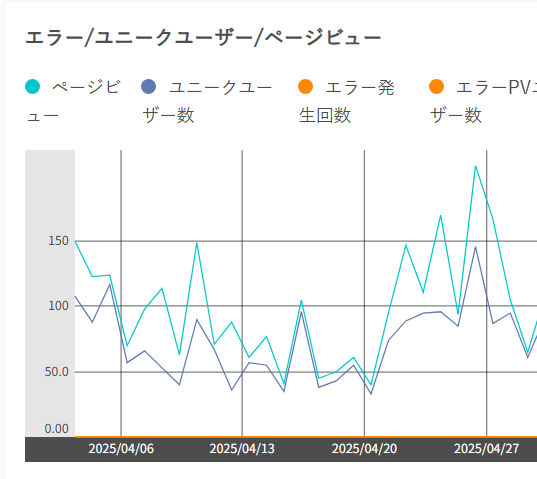

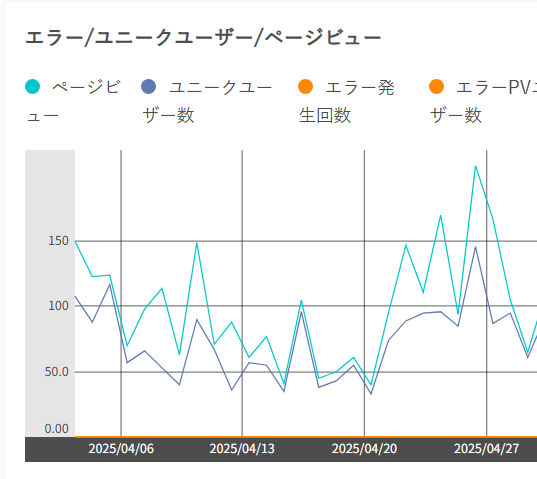

2025年4月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=83

1日当りの平均ページビュー数=117

(4月20日過ぎからアクセス数が増加しています)

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②アポダイゼーションについて

③雑記帳2024年

④フラウンフォーファー回折

⑤無遮蔽反射について

⑥ソフトウェアと数学の接点

⑦星の回折像について

⑧MTFについて

⑨天文関係でよく使われる英語

⑩図解:光学精度

の順でした。

5月1日(木)

福島県田村市で6月に行われる第13回星の村天文台星まつり

のスケジュールが田村市のHPに公開されました;

第13回星の村天文台星まつり

4月24日(木)

PegasusAstroからSmart Eyeという電子アイピースが

近く発売されるそうです。望遠鏡に付けるとアイピースを

覗くようにして電子観望ができるもののようです。

NEAF2025(NorthEast Astronomy Forum 2025)

にSmart Eyeが少し紹介されています。6:06から8:36の間。

(音声トラックが日本語になっているので日本語で聞けます)

https://www.youtube.com/live/4wxHAcGxiKI

Cloudy Nightsでも話題になっています。

https://www.cloudynights.com/topic/951520-pegasus-astro-smarteye-2%E2%80%9D-electronic-eyepiece/

日本では星見屋さんが注文受け付けています。

https://hoshimiya.com/?pid=184446652

4月21日(月)

先週土曜日(4/19)にすばる天文同好会の定例観望会がありました。

最近の天気はあまり期待できそうにないので、望遠鏡は小型のクエスター3.5

のみを持参しました。日が沈むと天気は薄い雲があり、すっきりしない天気

でしたが木星や二重星をみました。観望会の様子は下記のブログにあります;

すばる天文同好会ブログ

4月4日(金)

「湖国と文化」2024年4月号を購入しました。

特集は、「近江の宙~国友一貫斎と山本一清」です。

詳しく書かれているので非常に参考になりました。

4月1日(火)

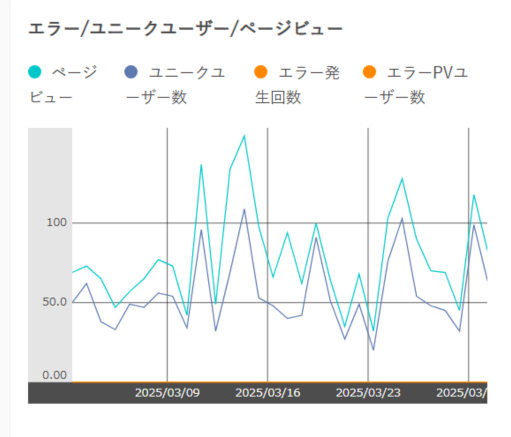

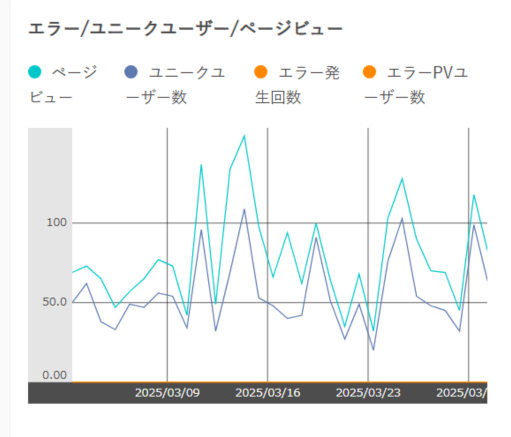

2025年3月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=58

1日当りの平均ページビュー数=90

(ユーザー数及びページビュー数は時々ピークが跳ね上がるときがあります。

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②星の回折像について

③アポダイゼーションについて

④最悪実行時間解析への適用

⑤フラウンフォーファー回折

⑥MTFの話

⑦雑記帳2024年

⑧無遮蔽反射について

⑨エアリーの回折論文

の順でした。

3月26日(水)

天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに

ペルセウス座33 H.VI.(二重星団)

を追加しました。

ここで、星雲、星団等を表すハ-シェルナンバー(番号+H. + 分類のローマ数字で表されます)

とNGC番号の対応は下記の本が参考になります;

3月24日(月)

クエスター7の赤道儀を丸テーブル(直径70cm、高さ70cm)に載せてみました。ぎりぎりの

サイズなので卓上三脚が落ちないように3か所にストッパーが必要です。丸テーブルは

耐荷重30kgで安定していて、脚は分解可能なので車に積むことができます。クエスター7を

車に積んで移動して観望するときのテーブルとして使えるか検討してみます。

3月22日(土)

TVでアド街ック天国30周年をやっていましたが、30年前の1995年は秋葉原の

天体望遠鏡販売店アトム(現在はスターベースになっている所)でAPQ100/640と

TM型赤道儀を購入した年でした。その時はまだツァイスがアマチュア用天体望遠鏡を

販売していてアイピースも含めて定価で購入しました。アッベアイピースは現在は

中古でしか入手できず非常に高価ですが当時は3万円位でした。その後20年以上

使用して手放し、現在所有しているツァイス望遠鏡はAPQ150/1200に変わりました。

3月13日(木)

(1)天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに

カシオペア座30H.VI(NGC7789)

を追加しました。

(2)3/9(日)に実施されたすばる天文同好会の「たかはぎ街中観望会」の様子が

すばる天文同好会ブログ

に掲載されました。

3月11日(火)

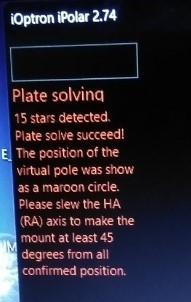

(1)iPolarでカメラの中心の十字がでない問題は、RA軸を45度以上回転させたら表示

できるようになり、電子極軸望遠鏡で極軸合わせが出来ました。

丸印は天の北極、十字は極望カメラの中心

(2)天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに

M56(こと座の球状星団) M97(おおぐま座のふくろう星雲) アンドロメダ座19H.V.(NGC891)

を追加しました。

(3)鬼ヶ城での過去の観望会レポートのリンク先が切れていたので直しました;

福島県いわき市の鬼ヶ城での観望会

3月4日(火)

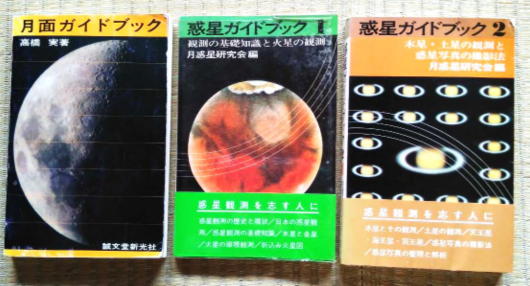

中古の本2冊(惑星ガイドブックI、II)を入手しました。

これまで持っていた月面ガイドブックと並べた写真です;

古い本ですが眼視観測として参考になります。

(3/5追記)天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに、

M66

を追加しました。また、下記の中の図が見えにくかったので良く見えるように

図を差し替えました;

M13 、 M67

3月1日(土)

(1)田村市のHPに第13回星の村天文台星まつりの開催案内が掲載されました。

出展者名は今後増えていくと思われます。

(2)クエスター社の最近の状況はCloudy NightsのQuestar forumの下記スレッド

から知ることができます。

Any news out of questar

これを読むと、クエスターに光学系(ミラー、メニスカスレンズ)を提供していた

会社(カンバーランド)が去年4月に廃業して以来、望遠鏡を作れなくなっていて

細々と在庫の部品を提供しているのみの状態です。また、この後どうなるかの

アナウンスもない状況ということです。先行きが心配です。

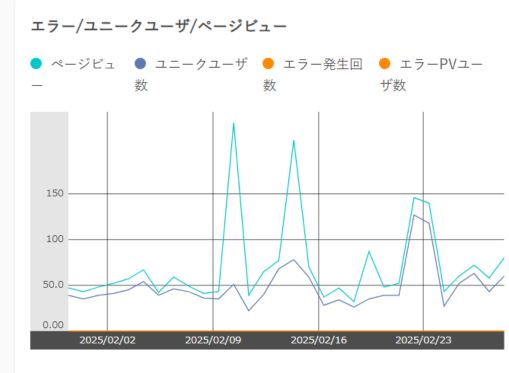

(3)2025年2月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=56

1日当りの平均ページビュー数=93

(ページビュー数は時々ピークが跳ね上がるときがあります。

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②星の回折像について

③フラウンフォーファー回折

④雑記帳2024年

⑤アポダイゼーションについて

⑥単純なプログラム例による抽象解釈入門

⑦無遮蔽反射について

⑧MTFの話

⑨エアリーの回折論文

の順でした。

2月27日(木)

2/22(土)に実施されたすばる天文同好会の臨時観望会の様子が「すばる天文同好会ブログ」

に掲載されました。

2月24日(月)

2/22(土)夜はすばる天文同好会の臨時観望会で小山ダムに行きました。空は快晴で

風も殆どなく、22時半頃までZeiss APQ150/1500で木星や星雲・星団を見ました。

特に星団は針で突いたような点像の星の輝きが素晴らしく、星の色もきれいでした。

但し、非常に寒かったです(気温マイナス5度)。

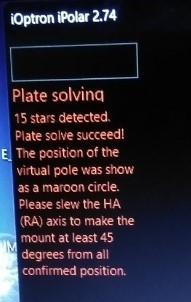

iPolarの方は、PC画面上で 天の極星を示す茶色の “●”ドットが表示されるところ

まで進みましたが、赤経回転軸を示す赤の “+”十字 が表示されません。

+十字が表示されないと調整ができません。

このとき出たメッセージは下記です。RA軸を少なくとも45度回転させれば表示される?

何が原因か購入先に問い合わせてみようと思います。

(PMに追加)Cloudy NightsにAskar 185 APOとQuestar Astro 7を両方持って

いる人が比較したコメントが載っていました。このぺーじの下の方です;

Askar 185 APOと180 Maksutovの比較

これを読むと、この人が所有しているAskar 185はクエスター7に非常に近い

パフォーマンスを発揮したとのことです。

2月21日(金)

昨晩は庭にクエスター7を出して木星、火星などを見ました。庭の前には

他の家があり視界が狭いです。庭から見える範囲は東側と南側の一部、

及び天頂付近です。、オリオン座、シリウス、プロキオン木星、火星は見え

ますが、天頂より北側は全く見えません。クエスター7はマクストフなので

冬は温度順応にかなり時間がかかります(暖かい部屋からダスト2時間以上)。

リゲルの伴星も順応するまでは見えません。一般向けの観望会では観望会

が終わる頃順応するということにもなりかねません。冬の観望会は屈折の

方が良いかもしれません。

家に囲まれた庭なので視界が狭い。

2月12日(水)

すばる天文同好会の2月定例観望会の様子がすばる天文同好会ブログに

掲載されました。

2月10日(月)

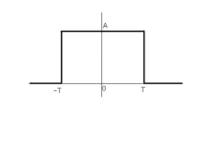

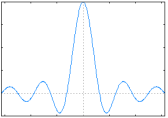

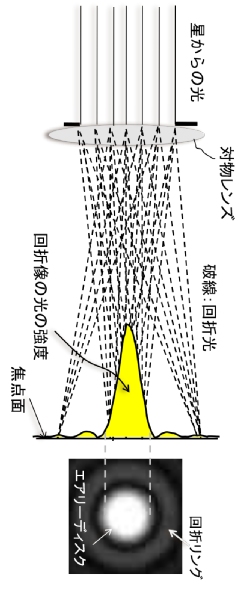

フーリエ変換と星の回折像について少し説明します。

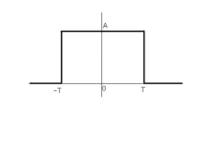

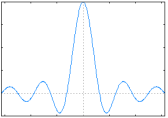

下の図のように、方形パルスという周期関数でない波形のフーリエ変換は

中心がピークで左右に減衰していく波になります。

(証明は、「フーリエ解析入門⑤」を見て下さい。)

フーリエ変換後のグラフは横軸に周波数、縦軸はその周波数での

波の振幅を表しています。

↓フーリエ変換

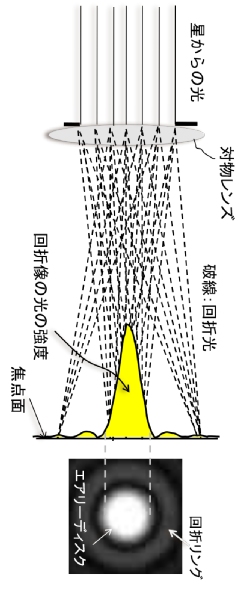

ここで、星からの光が望遠鏡に到達する状況を考えると、星の光の強さは

望遠鏡の開口内では同じ強さですが開口の外では光が望遠鏡内に届かない

ので光の強さはゼロです。

従って星からの光は、望遠鏡の口径の外では値がゼロ、開口の中では

値が1の方形パルスで表現できます。下の図で対物レンズに届くときの

光の強さは方形パルスです。対物レンズを通過した光は回折により焦点の

近傍で回折像となり、その分布は方形パルスのフーリエ変換と同じになります。

(回折像は光の強度で表現されているため、正確には方形パルスのフーリエ変換

の絶対値と同じ)

このことから、光の回折はフーリエ変換で表現することができます。例えば、アポダイジング

スクリーンは、望遠鏡の開口を通過する光の強さをガウス分布に変えますが、ガウス分布の

フーリエ変換はまたガウス分布になるので、回折リングの取れた回折像になります。

画像処理でもフーリエ変換が利用されますが、その中に「ウェーブレット変換と呼ばれる

強調処理」があります。これはスタックされた画像を鮮明にする処理ですが、これを説明する

には準備として「窓フーリエ変換」について理解する必要があります。これについてはまだ勉強中

なので理解したら紹介します。

2月9日(日)

昨日はすばる天文同好会の2月定例観望会がさくら宇宙公園で行われました。

今回は電子極軸望遠鏡のテストを予定してPC等を準備しましたが、風が強く非常に

強く寒いので途中まで進んだ段階でテストを止めました。もっと穏やかな日に再度テストを

したいと思います。観望会の方は、金星、木星や星雲星団などを見ましたがシーイング

も悪く望遠鏡も風で揺れるので落ち着いて見れませんでした。

2月1日(土)

今日は小山ダムで土星食を見て、その後夜は観望会の予定でしたが、夕方から天気が悪くなり

回復の見込みがないので夜の観望会は中止になりました。昼間の土星食の時間帯は良く晴れて

いましたが、太陽に近い細い月のため望遠鏡ではかろうじて月が見えるだけで土星は望遠鏡では

見えませんでした。下の写真はロスマンディ赤道儀に電子極軸望遠鏡を付けた状態です。この後

曇ってきたので動作確認は出来ませんでした。

2025年1月27日(月)

フーリエ変換と光学の関係ですが、回折像やMTF、画像処理など広範囲に及びます。

その内容を知るためには、フーリエ変換とはどういうものかを知る必要がありますが、

フーリエ解析などの本は入門書でも数学に慣れてないと読むのは大変です。

そこで、ネットを調べたら、Youtubeに分かり易い解説がありましたので紹介します。

まず、フーリエ解析の最も初歩的な入門は下記です;

フーリエ変換の気持ち

これは、フーリエ解析のイメージが良く分かる動画です。

次に紹介するのは、フーリエ変換までの基本的な説明が5回に分かれている下記の動画です;

フーリエ解析入門①

フーリエ解析入門②

フーリエ解析入門③

フーリエ解析入門④

フーリエ解析入門⑤

①から④は20分程度の短い動画です(⑤は50分近く)。フーリエ変換を知るにはこれは

最小限の必要な知識となります。⑤の動画の終わりの方に出てくる方形パルスのフーリエ変換は

星の回折像の式と同じになります。言い換えると天体望遠鏡による星の像は数学的にはフーリエ

変換で表現できます。

2025年1月26日(日)

ロスマンディ赤道儀用の電子極軸望遠鏡を入手しました。これでAPQ150/1200は自動導入が

できるようになると思います。次回の臨時観望会(2月1日小山ダム)で使用する予定です。

また、車にAPQ150/1200とクエスター7が赤道儀込みで同時に積み込めれば、両方の見え方の

比較を実施したいと思います(これまで殆どの観望会ではどちらか一方でしか見てないので)。

2025年1月21日(火)

すばる天文同好会のブログに「さくら宇宙公園のパラボラアンテナ」が載りました。

このパラボラ前はすばる天文同好会の定例観望会の場所です。広大な敷地の中に

あり周囲も開けて一般向け観望会に適していますが、高萩市や日立市の町明かりがあり

星雲・星団を見るのにはあまり向いていません。そのため時々空が暗い小山ダムに行く

ことがあります。

さくら宇宙公園のパラボラアンテナ高萩局前のクエスター7望遠鏡

2025年1月19日(日)

昨日は日立ジビックセンター科学館屋上で観望会があり、APQ150/1200を

持参して参加しました。見る対象がいろいろあったのでAPQ150では主に木星を

対象にして見てもらいました。冬にしてはシーイングも良くリゲルの伴星もきれいに

見えました。一般の人も縞模様が良く見えるとの感想でした。火星は観望会終わり

ころにようやく高度が上がってきましたが、300倍で極冠や表面の模様も見えて

いました。

2025年1月14日(火)

1月11日に行われたすばる天文同好会の街中星空観望会の様子がすばる天文同好会の

ブログに掲載されました;

たかはぎ街中星空観望会(2025.01.11)実施結果

2025年1月12日(日)

遅くなりましたが本年もよろしくお願いします。

昨日、今年初めてのすばる天文同好会の観望会がありました。

一般向けの街中観望会だったので、内容は天体望遠鏡による月、惑星の観望、

メガスタークラスによるプラネタリウム鑑賞でした。クエスターセブンによる月面、

木星、土星を見てもらいました。風もなく冬空にしてはシーイングは良い方でした。

火星は高度が低いためか表面模様はあまり見えませんでした。

今年は光学関連ではフーリエ変換と光学の関係について調べてみようと思います。

12月21日(日)

小型双眼鏡2つを入手しました。1つはNIKON遊4x10D、もう一つはTRINOVID 6×24です。

NIKON遊は口径10mmと超小型ですが非常に良く見えます。講演会で小さな文字をちょっと

見たりするのに便利です。TRINOVID 6×24は60年位前の双眼鏡ですが、FOV= 212m/1000m、

実視野12.2度という広視野タイプのコンパクト双眼鏡の名機です。TRINOVID 6×24については

下記ブログが参考になります;

広視界小型機の名機 LEITZ TRINOVID 6×24 & AMPLIVID 6×24

12月14日(日)

昨日はすばる天文同好会の定例観望会でした。天気予報では天候が危ぶまれましたが

午後は晴れが続き観望会開始からやや雲が出てきましたが19時半までなんとか観望

できました。水戸や柏など周辺からの参加者もあり、土星、海王星、すばる、二重星団、

アンドロメダ銀河などをいろんな望遠鏡で見てもらいました。20時過ぎると完全に曇りと

なり、帰るころには小雨が降り出しました。

(12/18追記)12月定例観望会の実施結果がすばる天文同好会ブログに掲載されました;

12月定例観望会(2025.12.13)実施結果

12月10日(水)

今週末の土曜日はすばる天文同好会の今年最後の定例観望会ですが

天気予報は土日だけ天気が悪そうです。

今年の観望会の結果を纏めていたら土曜日実施の観望会の天気は

良くない日が多かったです。「たかはぎ街中観望会」は8回実施しましたが

良く晴れたのは1月、2月の2回のみでした。他は曇りや時々晴れ間など

観望には向かない日が多かったようです。夏は昼は晴れていても夕方から

曇り夜遅くなって晴れるというケースも良くあり、一般向けの観望会の時間帯は

毎回曇りや雨ということがよくありました。

定例観望会やその他の観望会を含めると、すばる天文同好会に関係する

観望会は24回ありそのうち晴れたのは9回だけです。

→晴れの確率=9/24=38%。

特に、8月から11月の天気が悪かった(すっきり晴れない)。

→この時期の晴れ(〇)の確率=2/11=18%

12月4日(木)

福島県の南会津は今年4回観望で訪れました。南会津の隣に下郷町が

あり、大内宿や塔のへつりなどの観光地があります。

下郷町のライブカメラは暫く停止中でしたが久しぶりに見たらリニューアル

していました。

https://shimogo-livecamera.jp/

これを見ると会津も雪の季節です。次に行くのは来年の春、雪がなくなって

からになります。

12月3日(水)

(1)11月の当HPのアクセス数です良く晴れたのは

→1日当りの平均ユニークユーザー数=98

1日当りの平均ページビュー数=162

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②エアリーの回折論文

③フラウンフォーファー回折

④星の回折像について

⑤無遮蔽反射について

⑥アポダイゼーションについて

⑦Main Telescopes

⑧MTFについて

⑨無遮蔽反射について

⑩自己紹介

の順でした。

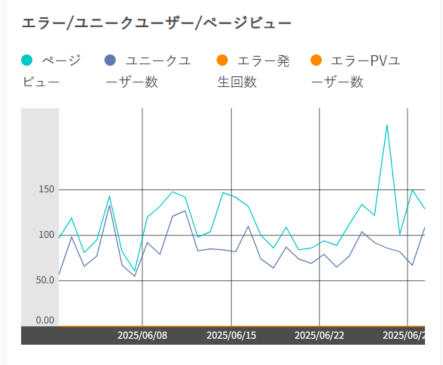

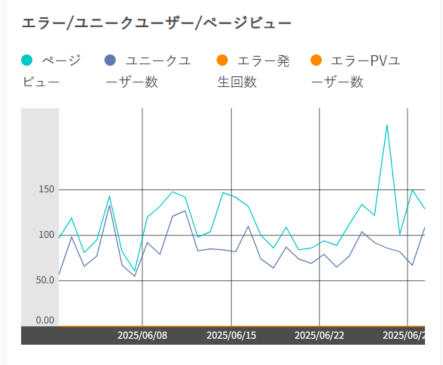

(2)当HPのアクセスユーザ数(月別の1日平均訪問ユーザ数)のトレンドを

グラフにしました(2024年6月から2025年11月)。

→今年の春から増加して現在1日当たり80から100の間です。

11月30日(日)

(1)ホームページの先頭ページの表示が一部表示できない件は

原因は不明ですが、現在正しく表示されるようになりました。

(2)TAL-65反射の低倍率用アイピースとしてPENTAX XP-24mmを入手しましたが

反射望遠鏡の接眼筒が長いのか天体のピントとして内側に僅かに足りないようです。

アイピースのプラスティック部分のバレルを少し短くするしかないように思います。

倍率は約20倍です。

(3)明日から12月。今年最後の観望会は12月13日(土)です;

すばる12月定例観望会(2025.12.13)開催案内

11月22日(土)

ホームページの先頭ページの表示が現在うまくできていません。

先頭ページの中段部分が表示てきていません。表示できていないのは

Small Telescopeからツァイス望遠鏡の写真付近です。

原因は分かりませんがFileZilaの転送がうまくいってないようです。

下の図の赤枠部分が現在表示できていません。原因は今のところ不明。

11月20日(木)

(1)以前ここで紹介した五藤テレスコープの4.5倍25㎜ 14.6度スーパーワイド双眼鏡は

小海や南会津で覗いてもらうと大変評判でした。初めて覗いた人はその視野の広さ

と周辺近くまでの像のクリアさに感心します。見た人の何人かはすぐに注文したようです。

一度覗いて見るとこれまでにない双眼鏡というのを実感します。

南会津では五藤テレスコープの単眼鏡を見せてもらいました。これも素晴らしい見え味の

単眼鏡です。早速注文して昨日届きました。

(2)南会津の観望会ではAGEMA Telescopeが話題になりました。まだ誰も見たことがない

のですが良く見えるという噂です。レンズ構成は1枚目は非球面、2枚目はフローライト

の2枚玉アポです。下記のページで各社の5インチクラスアポのストレール比較図が載って

いますが、タカハシのTSA120やツァイスのAPQ130よりも良いようなグラフになっています。

非球面とフローライトの2枚玉でトリプレットよりストレールが高い望遠鏡が出来るのか

というのが皆の率直な疑問点でした。

https://www.agemaoptics.com/telescopes/

11月19日(水)

(1)Aさんのブログで初めて知ったのですが、古スコ紹介のYuTubeでも有名なDave Trottさんが

8月に亡くなられたそうです。ロシア製天体望遠鏡や過去の望遠鏡など珍しい天体望遠鏡

が多数YuTubeで紹介され大変参考になりました。ご冥福をお祈りします。

https://abe1998.blog.jp/archives/32970379.html

(2)すばる天文同好会の12月定例観望会の案内がブログに掲載されました;

すばる12月定例観望会(2025.12.13)開催案内

11月17日(月)

11月7日~9日は小海星フェス、11月9日~10日は観光で那須高原、11月13日~16日は

南会津で観望会と行事の多い日が続きました。

小海星フェスでは第二観望会場にAPQ150とクエスター3.5及び自作の4cm軸外しニュートン

を出しました。この時の様子はシベットさんのブログに詳しく載っています;

2025小海③ ZEISS APQ150/1200(15㎝F8三枚玉アポ) と15㎝F15アクロマート

2025小海⑦ 2日目以降に登場した望遠鏡

南会津の観望会は、新たに若い社会人の方3名が加わり機材の話題や観望と充実した3日間でした。

久しぶりに天気に恵まれ、APQ150にナグラータイプ7 19mmを付けて秋から冬の星雲・星団巡り

など素晴らしい星空を堪能できました。最初の夜は曇りでしたが一時的に天井付近が晴れて

南会津の最高に近い星空が約40分程見れました。このときは双眼鏡で天の川巡りなどをしました。

二日目と三日目は晴れが続き夜遅くまで観望できました。

11月4日(火)

今週末はいよいよ小海星フェスです。第二星空サイトの使用許可証も送られてきました。

望遠鏡はAPQ150/1200を持って行く予定です。また、珍しいタイプの望遠鏡として2年前

に作った4cmの軸外しニュートンも持って行く予定です。

(11/5追記)月が満月を少し過ぎた頃で眩しいので、筒先に付ける可変絞りも持って行きます;

その他としては、海外の書籍(ASTRODESSIN 全2巻)。これは天体スケッチをする人に

非常に参考になる本です(多数の美しいスケッチが載っていますが、説明はフランス語です)。

11月3日(月)

昨日は、すばる天文同好会の街中観望会でした。始めは全天ほとんど曇りで

レモン彗星のところは少し雲が薄く雲を通してのレモン彗星観望となりました。

双眼鏡でかろうじて見え、望遠鏡でも核部分。しばらく曇り状態が続き、19時過ぎた

頃から晴れてきて、月や土星などを観望できました。気流はわりと安定していて

月面や土星はクエスター7で350倍でも良く見えました(ナグラータイプ7 9mm+1.3倍

バーロー使用)。タイプ7で見る拡大した月面は迫力があります。

(11/4追記)この時の様子は、下記のすばる天文同好会ブログを参照して下さい;

たかはぎ街中星空観望会(2025.11.02)実施結果

また、この日は最近購入した五藤テレスコープの4.5倍25㎜ 14.6度スーパーワイド双眼鏡

を使用しました。カシオペア座が全景見えクリアーな見え方でした。地上の景色を見ても良く

見える双眼鏡だと思います

10月31日(金)

(1)11月のすばる天文同好会のまちなか観望会は11月2日(日)に開催

されます。詳細は下記を参照して下さい;

たかはぎ街中星空観望会(2025.11.02)開催案内

(2)昨日はひたち海浜公園に行きました。コキアはピークを過ぎましたが

まだ色付いて見えます;

(3)圏論の入門書が最近出たので購入しました。

この本の内容紹介は下記のユーチューブにあります;

ほぼハンバーグで数学「圏論」を語ります

10月26日(日)

先週中ごろ南会津観望会に行ってきましたが、天気が悪く星は見えず観光旅行に

なりました。この時の様子はすばる天文同好会のブログに詳しく載っています;

楓林舎観望会2025.10.21 22参加報告

南会津からの帰る日(10/23)は天気が回復したので、その夕方は高萩のさくら宇宙公園で

すばる天文同好会主催のレモン彗星観望会に参加しました。ツァイス10×40双眼鏡

で彗星の尾も見ることができました。

→(10/30追記)10/23のレモン彗星観望の様子は下記に載っています;

すばる観望会2025.10.23(臨時)実施結果

10月17日(金)

フーリエ変換と星の回折像について、この雑記帳で2月10日に簡単に紹介しましたが

これはアポダイジングスクリーンの考え方に関係するので図解で説明します;

fourier lens.pptx

この図を見ればアポダイジングスクリーンがなぜガウス関数なのか、その理由が分かります。

この図は、資料「【図解】アポダイゼーションについて」の説明を補足する資料です。

10月16日(木)

先週末に茨城県常陸太田市西山研修所で「第15回星空案内人の集い」がありましたが

その参加報告がすばる天文同好会のブログに掲載されました。会場の様子や発表内容

など詳しく書かれています。私はポスター展示とニュートンの反射望遠鏡レプリカ展示を

しました。

第15回星空案内人の集い参加報告

10月13日(月)

最近天気が悪くて星が見られませんが、レモン彗星は明るくなっているようです。

小沼さんが10月12日に撮影したレモン彗星がすばる天文同好会のブログに掲載されています。

https://subarutakahagi.livedoor.blog/archives/33147258.html

10月7日(火)

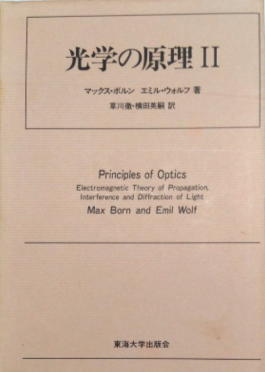

月刊天文の過去の記事に「バーローは像を悪化させるか」というのがあり(2003年8月号)、この記事

を同好会で紹介したところ、ここに書かれている意味が分からないという質問がありました。

普通、回折像は焦点面での2次元の分布しか議論しませんが、ここに書いてあることの意味(回折全長

など)を理解するには、焦点近傍における3次元回折分布を考える必要があります。

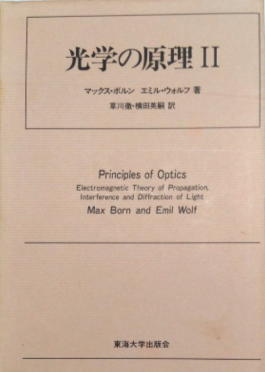

16×F^2×λの式の意味と導出は、マックス・ボルン著「光学の原理II」の661ページに書いてあります。

つまり、焦点内外像を式で表すLommel 関数を理解する必要があるということです。上記の質問に対しては

焦点近傍における3次元回折分布を簡単に説明し、式16×F^2×λの意味することを理解してもらうように

しようと思います。

10月6日(月)

(1)田村市のHPを見ていたら星の村天文台で今週末の3連休に「秋の星と空のマルシェ」という

天文のイベントが開催されるそうです。いろんな望遠鏡での土星の見比べやフリーマーケット

など小規模な星祭りなのでしょうか。私は残念ながら星空案内人の集い(10/11, 12)と重なる

ので行けたとしても10/13日のみです。

→(10/10追記)台風接近の影響で中止だそうです。

尚、室内のワークショップ体験はそのまま実施される様です。

https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/20/entry_6.htm

(2)レモン彗星は順調に明るくなっていますね。小沼さんが10月6日明け方に撮影したレモン彗星が

すばる天文同好会のブログに掲載されています。近くの星6.6等と比べても明るいです。また、近くに

銀河NGC3184が写っています;

https://subarutakahagi.livedoor.blog/archives/33099733.html

10月4日(土)

(1)来週の土日は、茨城県常陸太田市西山研修所で「第15回星空案内人の集い」に参加予定です。

今回は、ポスター展示(タイトル:天体観測の古典紹介)と機材展示(ニュートンの反射望遠鏡レプリカ)

の予定です.。機材展示の説明用にプレートを用意しました;

(2)今月のすばる天文同好会の街中観望会は10月18日(土)の予定です。レモン彗星がどのくらい

明るくなっているか楽しみです。

たかはぎ街中星空観望会(2025.10.18)開催案内

9月24日(水)

(1) 9/22(月)はクエスター7に2インチプリズムを付けて小山ダムで観望しました(土星、M57,M27, M15,M42,,

NGC2362、木星、その他二重星など)。晴れ間と雲が交互に変わる天気でしたが夜半過ぎからはかなり

晴れ間が拡がり、一緒に来た人の望遠鏡でレモン彗星も見ることができました。小山ダム駐車場には

他に東京からの人や大学生のサークルも来ていました。

↑クエスター7に2インチプリズムを付けた状態

空に雲が拡がった時はコーヒーを飲みながら雑談して、晴れてきたら観望を繰り返して結局

夜明けまで過ごしました;

↑小山ダムからの夜明け

レモン彗星については、同好会の寺岡さんがその時撮影した写真が下記に公開されています;

すばる天文同好会ブログ:レモン彗星(C2025 A6)

(9/25追記)レモン彗星の写真の追加が下記に掲載されました;

すばる天文同好会:レモン彗星 C/2025 A6(Lemmon) 2025.9.24

(2)学研の大人の科学付録のニュートンの反射望遠鏡をアクリルコレクションケースに

入れてみました;

9月21日(日)

(1)天文関係の機材も値上げが続きます。ナグラータイプ7は11万円だったのが、最近見たら

約2万円値上がりしていました。また、メガスタークラスは2016年の発売以来ずっと130万円+消費税

でしたが、ついに今年の7月1日から150万円+消費税に改訂されました。物価が上がっている

ので仕方ないですね。メガスタークラスを購入した時はコロナの真最中だったので活用できない時期が

続きましたが、コロナが収束して以降はすばる天文同好会の街中観望会などで活躍しています。

(2)ニュートンの反射望遠鏡レプリカはこれまでの2体(写真の左と中央奥)に学研の大人の科学付録

(写真の右手前)を追加し3体になりました。写真の左はロシア製、中央奥は、フランクリン・ミント製

(英国王立協会presents)です。この3つの中で一番よく見えるのはロシア製、次がフランクリン・ミント、

大人の科学のは全体にぼやけてどこが焦点かよく分かりません。これは見るものではなく置物です。

世界的には市販されていたレプリカは、あと2つ位だと思います。

1つはイギリスのアストロエンジニアリング製で最も忠実に再現されたものですが、入手は非常に

困難です。もう一つは、2009年にビクセンから発売されたもので口径が7cmと大きい。

9月14日(日)

(1)Questar社はQuestar望遠鏡関係の従業員が二人まで減り、将来が不透明で修理が必要なとき

心配です。Company7も今はQuestarを提供していません。

ある程度の修理は自分でするしかないようです。参考になるのはQuestar Zoneというチャンネル

です。Questarのメンテナンス等に参考になる情報です;

QUESTAR ZONE

(9/15追記)9月初めにクエスター本社を訪れ従業員と話をした人の内容です。まだ少し希望が

残っています;

https://www.cloudynights.com/topic/932549-any-new-news-out-of-questar/page-24

(2)当代の優れたミラー製作者であるCarl Zambuto氏が先月引退したというスレッドです;

Carl Zambuto has retired

9月12日(金)

私は参加しませんでしたが、すばる天文同好会ブログに皆既月食の様子が掲載されました。

きれいに写っています;

すばる臨時観望会(皆既月食)実施結果

次回の皆既月食は来年の3月3日で時間帯も良いので見ようと思います。

9月11日(木)

(1)小海星フェスは今年はホテル(ガトーキングダム)が取れなかったので行かないつもりでしたが

ホテル敷地内のコテージが取れたので、小海星フェスに参加することにしました。望遠鏡は

クエスター7かAPQ150/1200の何れか一方ですが、APQ150は鏡筒を赤道儀に載せるのに

人出が必要なので、一人で設置できるクエスター7の方が良いかと思っています。

(2)来年3月下旬に福岡星の会の人たちと宮古島の先にある多良間島へ星を見に行く予定です。

茨城からのルートは、神戸空港から乗り継ぎで下地島空港へ行き、そこから連絡バスで宮古島

空港、そこから多良間島行きの飛行機に乗ることになります。

まだ半年先なのでスカイマークの茨城空港から神戸乗り継ぎ下地島空港行き(3月20日金曜日)

を予約しようとしたところ、既に予約で満席でした。羽田からJALかANAの宮古島直行便もありますが、

羽田に行くのに時間がかかり料金も2倍以上になります。帰りの便はスカイマークで予約できました。

仕方ないので行きは前日の便を予約し、宮古島に1泊してから多良間島に行くことにしました。宮古島

での宿泊は価格の安いリゾートホテルが予約できました。

9月7日(日)

(1)昨日はすばる天文同好会の街中観望会でした。天気予報では台風一過で晴れの

はずでしたが、月が昇ってしばらくすると雲が全天に拡がり星が見えなくなりました。

そのため観望会は少し早く終了しました。APQ150/1200を出しましたが、見えたのは

主に月で土星は少しの時間だけ雲間から見えただけでした。次回は10月18日(土)の

予定です。

(9/11追記)9月6日に実施された「たかはぎ街中星空観望会」の様子がすばる天文同好会

ブログに掲載されました;

たかはぎ街中星空観望会(2025.09.06)実施結果

(2)瞼が下がる眼瞼下垂を治す手術を8月末にしました。これにより上方の視野もはっきり

見えるようになりました。これで双眼鏡も正常に使えるようになったので、今後、双眼装置

の利用も検討したいと思います。

9月2日(火)

(1)APQの意味

以前からAPQが何の略語か不明でしたが、Company SevenのZeissの歴史の中に

説明がありました;

「APQのAPはApochromatから派生したラベルで、QはLiquidに由来」でした。

(2)APQ150/1200の接眼部の2インチ化により、対応する2インチアイピースは

下記にしました;

・ナグラータイプ7 9mm, 19mm 82°

・APM UF30mm 70°(新たに購入)

高倍率側はアメリカンサイズのナグラーズームを使用します。

(3)(9/2追記)今週の土曜日はすばる天文同好会の街中観望会があります。

新しく入手したAPM UF30mm 70°の見え方を確認したいと思います。

↑左がAPM UF30mm 70°右はAPM UF24mm 65°

8月22日(金)

ナグラータイプ7 19mmのアイピースを購入しました。テレビューのサイトを見ると

タイプ7の値段が上がっていますが、19mmは値上げ前の値段で購入できました。

明日天気が良ければ見え方を確認します。

下は9mmと並べた写真です;

左が19mm、右が9mm

8月15日(金)

8月5日に実施された「萩ビレッジ観望会」の様子がすばる天文同好会ブログに掲載されました;

萩ビレッジ観望会(2025.08.05)実施結果

(8/16追記)8月9日に実施された「たかはぎ街中星空観望会」の様子がすばる天文同好会ブログ

に掲載されました;

たかはぎ街中星空観望会(2025.08.09)実施結果

8月10日(日)

(1)昨日はすばる天文同好会の街中観望会があり、プラネタリウム投影の解説をしました。

天気は雲が東南の空の下の方にあり上空も薄雲がありましたが、月は良く見えました。

一般の参加者も普段より多く、スマホで月面の写真撮影などをしてもらいました。

(2)ナグラータイプ7アイピースは9mmを持っていますが非常に良く見えるアイピースだと

思います。先日の小山ダムでの観望会では、ライカズームを持っている人にタイプ7 9mm

と見比べてもらいましたが、その人の印象ではタイプ7 9mmの方が良く見えるということでした。

(3)接眼部の2インチ化。APQ150/1200は現在アメリカンサイズのアイピースにしか対応して

いませんが、ナグラータイプ7の19mmを使いたくなったので接眼部の2インチ化を検討して

います(クエスター7の方は2インチ対応の接眼部に切り替え可能)。

→(8/12追記)国際光器に「ウルトラショートクランプ 2インチ(M68・M60)」と、月面を正立で

見たいため「バーダー 2"/90° Amici(正立)プリズム with BBHS」を注文しました。

ナグラータイプ7は現在売り切れとのことなので、次の入荷が何時になるか分かりませんが

取り合えず注文しました。

8月6日(水)

(1)先週土曜日は市内の大みか小学校での観望会、昨日火曜日は小山ダムにあるグランピング

施設の宿泊者向け観望会があり忙しい週間でした。大みか小学校の方は、昼間天気が良かった

のですが夕方から曇り、観望会の時間になると激しい雨が降り出しました。結局、体育館でプラネ

タリウムを見せて終わりました。これは去年と同じパターンでした。この時期、夕方以降に雨が降る

ことが多く中々星を見せることができません。

グランピングの方は、薄雲が多かったですが月の付近は晴れていて、倍率を変えてクレーターなどを

見てもらいました。全景は、クエスター7にブランドン32mm(75倍)、クレーターの拡大は、クエスター7

にナグラータイプ7の9mm(約260倍)です。特に、260倍で見るガッサンディや虹の入り江付近は

迫力のある素晴らしい見え方でした。21時近くになると夏の大三角が見えてきました。

こちらの方はすばる天文同好会ブログでそのうち報告があると思います。

次は、8月9日(土)に街中観望会が予定されています。

(2)アンタレス伴星の色

T.W.WebbのCelestial Objects for Common Telescopesの中でアンタレスの伴星の色について

下記の記述があります;

「α(アンタレス) この有名な星を、スミス提督はまさに「燃えるような赤」と呼びました。望遠鏡

で見ると素晴らしい天体です。しかし、その色合いは均一ではありません。私には、深紅の閃光と

それより少ない割合の淡い緑色が交互に現れた黄色の円盤に見えました。この後者の緑色の

混合は、7 等級の緑色(K. P. スミスによれば青)の伴星が主星に十分近いため、通常は燃える

ような光線に含まれ、光学的なテストというよりも、大気の揺らぎによるためと考えられます。

1864 年に (位置角)275.7度; 離角3.7 秒 とこの星を測定した ドーズは、1856 年に、この伴星が

月の暗い縁の後ろから、圧倒的な主星よりも先に現れたとき、単独の伴星の色が対照的な緑色

の光ではないという奇妙な証拠に気づきました。」

→伴星の単独の色は緑ではないということ。現代では、伴星の色が緑色に見えるのは主星の赤色

がすぐ近くにあるため、目の錯覚で緑色に見えると言われています。実際、口径の大きな望遠鏡で

倍率を上げて伴星を見ると色は白でした(先日の小山ダムでAPQ150とクエスター7で見たとき)。

7月30日(水)

昨夜は小山ダムに行ってきました。昼間は晴れていましたが夕方到着すると雲が出てきて

日没後から21時近くまでは雲が広がっていましたが、その後晴れてきて快晴となりました。

夜中の1時半ころまで雲一つなく天の川が見える素晴らしい星空でした。

望遠鏡はAPQ150/1200とクエスター7を2台並べて複数人(5人)で天体の見え方を比較しました。

以下は比較結果です;

比較1:アンタレス伴星

APQ150/1200はテレビューのナグラーズーム5mm使用(240倍)、

クエスター7はナグラータイプ7 9mm使用(260倍)

→どちらも伴星が良く見えたがクエスター7の方が主星のチラつきが少なく見易かった。

伴星の色はどちらも白に見えた。

比較2:いて座の球状星団M22

APQ150/1200はナグラータイプ7 9mm使用(130倍)、

クエスター7はAPM UF24mm使用(100倍)

→APQ150とナグラーで見る球状星団は星団の中央まで星の分解して素晴らしい眺め。

大口径のドブソニアンで見る球状星団のような迫力有り。クエスター7の方も良く見えているが

全体的に少し暗い。

比較3:散開星団M11

APQ150/1200はナグラータイプ7 9mm使用(130倍)、

クエスター7はAPM UF24mm使用(100倍)

→星団の細かい星まで分解して星像も針を突いたようにシャープで非常に美しい。クエスター7も

これに近い見え方でした。

比較4:M27

APQ150/1200はナグラータイプ7 9mm使用(130倍)、

クエスター7はAPM UF24mm使用(100倍

→どちらも良く見えたがAPQ150の方が見え方が良いという人の方が多かった。

比較5:土星

APQ150/1200はテレビューのナグラーズーム5mm使用(240倍)、

クエスター7はナグラータイプ7 9mm使用(260倍)

→見え方の差は殆どなく、どちらも細い輪がカミソリのように見えて非常に美しい像でした。

両方の見え方を比較したのは以上です。その後は個別に別の天体を見ました。

両方を見比べての結論は、月や土星はAPQ150とクエスター7に見え方の際は殆どなし。

二重星のアンタレス伴星はクエスター7の方が見易かった。球状星団、散開星団、惑星状星雲

についてはAPQ150の方が見え方が良いという人が多かった(但し、その差は小さい)。

今回の結論としては、APQ150/1200とクエスター7の見え方はの差は少なくどちらも良く見える

ということになりました(クエスター7の見え方は6インチアポと同等)。

→クエスターの代理店Company SevenのHPでは、

「Questar 7の解像度は、当社の最高の180mmアポクロマート屈折器に近づいており、

すべて月、惑星、太陽、または明るい深空天体の高解像度観測に最適です。」と述べていますが

納得できます。

以前にも紹介しましたがCloudy Nightsでもクエスター7と6インチアポ比較の話題があります;

Has anyone ever compared the Q7 with a 6" APO

尚、この日の観望会の様子はすばる天文同好会ブログに

「NGC7331の超新星2025rbsの撮影と臨時観望会」として掲載されています。

7月28日(月)

先週7/22~24は南会津の楓林舎で観望会に参加しました。このときナグラータイプ7 9mmを

初めて使用しました。視野の周辺まで素晴らしい星像でした。観望会の様子はすばる天文同好会

ブログに掲載されています;

すばる天文同好会ブログ

今週の天気を見ると明日(7/29(火))は夜まで晴れそうなので、高萩市の小山ダムの駐車場で

観望することになりました(現在参加者は4名)。望遠鏡はAPQ150/1200を持って行く予定です。

7月21日(月)

ナグラータイプ7 9mmが届きました。

左は2インチバレル。右は1 1/4インチバレルです(2インチバレルを外すと出てきます)。

クエスター3.5に着けると、かなり大きなサイズです。

7月14日(月)

クエスター望遠鏡販売の状況について

クエスター望遠鏡のアメリカの販売店Company SevenのWebに「2025年5月の変更点」として

クエスター社の状況とCompany Sevenでのクエスター7の光学系の在庫状況、及び在庫部品から

組み立てる完成品の今後の提供方針などが書かれています。

「Like many American smaller manufacturers, over recent years Questar Corp. of New Hope,

Pennsylvania has experienced changes of staffing and production capacity that are hampering

their deliveries of new instruments. ・・・・・」続きは下記を参照して下さい;

http://www.company7.com/c7news.html#WebChanges

また、別のアメリカの販売店Astronomicsではクエスター望遠鏡は殆ど売り切れになっています。

7月10日(木)

すばる天文同好会のブログに先週の街中星空観望会の結果が掲載されました。

準備をしていましたが雨が降り出し中止となりました。

すばる天文同好会ブログ

次回の観望会は、8月16日(土)の予定です。

(7/11追記)私は参加しませんでしたが、7/6(日)の臨時観望会の様子がブログに

掲載されました;

すばる天文同好会ブログ

7月6日(日)

(1)昨日は、すばる天文同好会の街中星空観望会でしたが、開始時間前に

雷雲が接近してきて急に雨が降り出し中止になりました。家に帰ると、日立市では

月が見えていたとのことなので局地的な雨だったようです。最近は天気が不安定

で観望会も中止になることが多いです。

→去年のすばる天文同好会が関係する観望会で夏の期間(6月~9月)の

晴天率(晴れ又は晴れ時々曇りの回数/観望会計画回数)を調べたところ

20%弱でした。つまり、夏の期間は5回に1回しか観望会ができませんでした。

年間平均では計画した観望会の晴天率50%なので、夏場の晴天率がいかに低いか

が分かります。

(2)2025年6月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=90

1日当りの平均ページビュー数=128

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②Main telescope

③フラウンフォーファー回折

④エアリーの回折論文

⑤Small telescope

⑥雑記帳2024年 エアリーの回折論文

⑦アポダイゼーションについて

⑧星の回折像について

⑨無遮蔽反射について

⑩MTFについて

の順でした。

また、⑬、⑭に天文以外の話題(抽象解釈)が入っていました。

⑬静的WCET(*)解析

⑭抽象解釈とLattice(束)モデル

(*) WCET:Worst-Case Execution Time(最悪実行時間)

最近、抽象解釈関係のアクセスが増えてきているように見えます。

6月28日(土)

PegasusAstroのSmart Eyeという電子アイピースがいよいよユーザに届きだしたようです;

https://www.cloudynights.com/topic/916568-new-pegasus-astro-electronic-eyepiece/page-34

これからユーザーのレポートが出てくると思います。どんなものか期待します。

→(7/1追記)この中にユーザーレビュー(YouTube)が載っています。

最初の5分くらいは説明で、5分30秒位から操作や映像(スカイウォチャーの35cmドブ使用)

が出てきます(字幕をオンにすると日本語訳が出ます。また、音声トラックで英語を選択できます。);

https://www.youtube.com/watch?v=iX9Gz912w5M

6月27日(金)

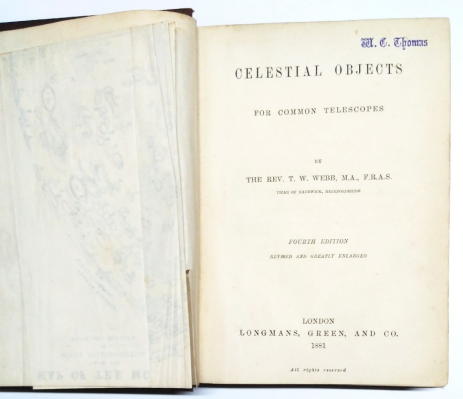

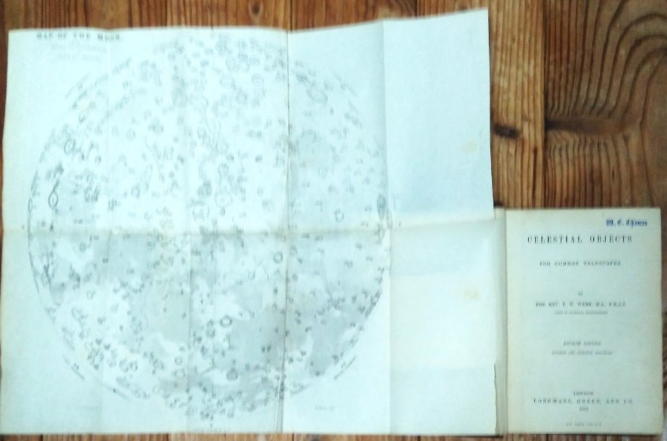

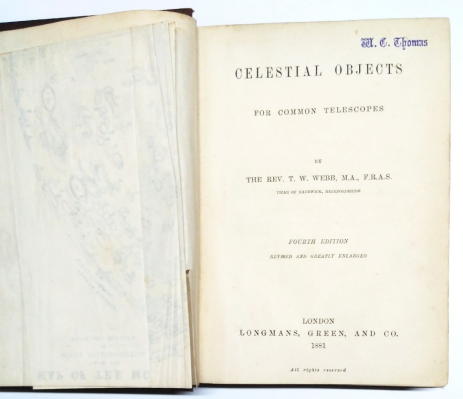

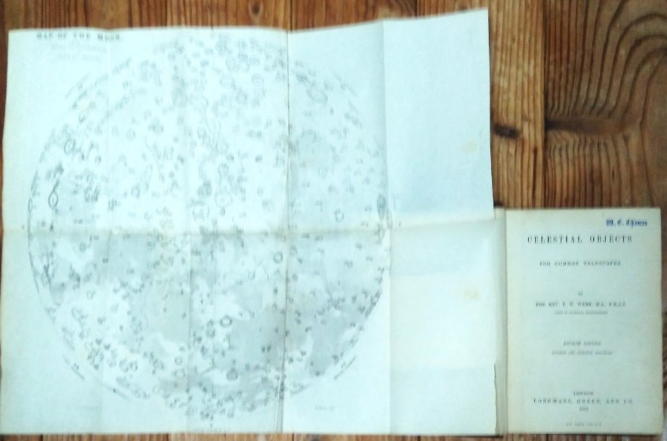

英国の書店からT.W.WebbのCelestial Objects for Common Telescopesという本の第4版(1881年)

を購入しました;

↑見開きの月面地図が添付されています。

この本の著者とこの本を英語版のWIKIPEDIAから引用すると、

「トーマス・ウィリアム・ウェッブ(Thomas William Webb、1807年12月14日 - 1885年5月19日)は、

イギリスの天文家である。T.W.ウェッブはグロスターを含むさまざまな場所で聖職者として奉仕し、

彼の余暇に天文観測を追求しました。牧師館または牧師館の敷地内に、彼は小さな3.7インチ (94 mm)

屈折望遠鏡を含む機器を備えた小さなキャンバスと木製の天文台を建設しました。

・・・・彼が1859年に彼の古典的な天文観測ガイド「一般的な望遠鏡のための天体」を書いたのは

ハードウィックで、今日彼が最もよく知られているのはそれでした。この作品は、アマチュア天文家の

ためのガイドとして書かれており、望遠鏡の使用方法と、望遠鏡で観測できるものの詳細な説明が

含まれています。この作品は、世界中のアマチュア天文学者の標準的な観測ガイドとなり、20世紀に

入るまでその状態が続き、バーナムの天体ハンドブックのようなより現代的なガイドに徐々に取って

代わられました。」

この本は、スミス提督の本「The Bedford Catalogue」と共に欧米では天体観測の古典と呼ばれています。

6月26日(木)

偶々、明倫館書店のHPを見ていると、中古本に「天体望遠鏡のすべて」が1979年と

1973年の2冊出ていていました。価格も2000円台とわりと安いものでした。

79年は既に持っていたので、持っていない方の73年の方を購入しました。

「1973年天体望遠鏡のすべて」です;

6月21日(土)

ヤフオクでAPQ130/1000が出るのは珍しい。しかも出品者が買取店。

(これまでヤフオクには、18cm F10のマクストフカセグレンMENISCAS180や

10cmセミアポのAS100/1000が時々出ていましたが、APQは稀です)

https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p1189431371

いくらで落札されるのでしょうか。

→(6/29追記)AさんのZeiss_Telementor_Worldに詳しいコメントが載っています;

1円スタートのAPQ130/1000

6月13日(金)

クエスター7赤道儀の赤径微動ノブの動きがおかしいので裏蓋を外して中を見てみました;

モーターと大きな歯車が見えますが、手動の微動部分はブラックボックスになっています。

赤径微動ノブの動きがおかしいのは、それを締めるネジが緩んだのではないかと思われます。

→これに適合する六角レンチが現在見当たりません。規格外か?

(6/15追記)アメリカの代理店に問い合わせたところ「0.060インチのブリストル六角レンチが必要」

との回答でした。国内で入手できるか調べてみます。

(6/17追記)同好会メンバーの人に相談した結果、問題解決し赤径微動ノブが使えるようになりました。

6月10日(火)

すばる天文同好会のブログに星の村天文台星まつりの参加結果が掲載されました;

第13回星の村天文台星まつり

6月9日(月) APQ150/1200とクエスター7の月面見え方の比較

「星の村天文台星まつり」に開催前日の6/5(木)から6/8(日)まで行ってきました。

6/5(木)は0時前頃まで晴れていたので主に月面を見ていました。6/6(金)は夜晴れ間

は殆どなく6/7(土)は雲が切れるときが時々あり、0時過ぎ頃まで主に月面を観望して

いました。このときは、APQ150/1200とクエスター7を並べて200倍位で両方の月面の

見え方を比較しました。アイピースは、APQ150/1200の方はナグラーズーム6mm(200倍)、

クエスター7の方はドクターVarioズームアイピース10mm(240倍)でした。多くの人に両方を

見比べてもらいましたが、見た人の感想は「どちらも良く見えていてどちらか一方を選ぶのは

難しい」というのが多かったようです。中には、APQ150/1200の方がシャープだという人がいる

一方でクエスター7の像を好む人もいたりしました。

6/5(木)の観望では双眼装置を借りて月面を見たりしました。

↑第3会場でAPQ150/1200とクエスター7を並べました。

6月4日(水)

いよいよ今週末は福島県田村市で開催の「星の村天文台星まつり」ですが、

天気は予報によれば開催前日の木曜日が一番良く、金曜日は夜まで晴れが

持つか微妙なところ、土曜日はほぼ曇りのようです。前日から観望した方が

良さそうです。望遠鏡は車に積めればAPQ150/1200とクエスター7を両方持って

いこうと思います。

6月1日(日)

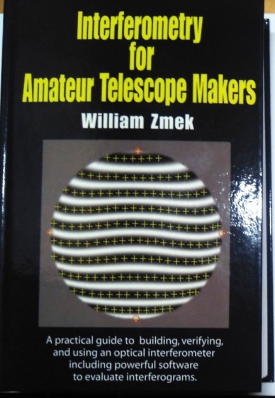

・アマチュア望遠鏡製作者のためのインターフェロメトリという本をある人から

お借りしたので読んでみようと思います。内容はかなり難しそうです。

・2025年5月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=99

1日当りの平均ページビュー数=136

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②天文・宇宙関係基本用語/略語

③アポダイゼーションについて

④フラウンフォーファー回折

⑤天文関係でよく使われる英語

⑥エアリーの回折論文

⑦無遮蔽反射について

⑧星の回折像について

⑨雑記帳2024年

⑩MTFについて

の順でした。

過去1年間の1日平均のユーザーアクセス数のトレンドは下記のように

最近増加傾向です;

5月28日(水)

・毎日天気が悪くしばらく星を見ていません。来週末は星の村天文台星まつりなので

晴れてほしいです。望遠鏡はクエスター7で参加しようと思っています。

・低倍率で広視界はアメリカンサイズという制約のため、APM UF24mm65°アイピース

を主に使用しています;

これの2インチタイプAPM UF30mmのレビュー記事がありました。

https://zxtr.seesaa.net/article/2020-09-19.html

https://ichirophoto.org/%e5%8f%8c%e7%9c%bc%e6%9c%9b%e9%81%a0%e9%8f%a1%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81/

・国内のツァイスAPQ150/1200について;

私が知っている範囲では、個人所有は3台?。

天文台では

①南阿蘇ルナ天文台→連装望遠鏡の1つとして

②長崎市科学館→50cm反射のサブスコープとして

この他にもありそうですが情報がありません。

5月17日(土)

数学の世界地図という本を購入しました。

この本は大学の主に数学科で学ぶ数学を俯瞰したもので、数学の世界の広がりを

一般向けに分かり易く解説したものです。高校までの数学は300年位前の代数や

微積などが中心ですが、それ以降の近代、現代の数学の世界を覗いてみたいという

人のための入門書として適していると思います。

(追記)この本の内容の一部を簡単に紹介する著者のYoutubeがあります;

数学の世界地図を一枚に描いて紹介してみた!

この図を見ると現代数学までの数学の各分野の関連が見えてきます。

天体望遠鏡に関連する光学についてもこのような関連図があれば良いな

と思います。

5月16日(金)

テレビューのアイピースが10%OFFセールだったので、ナグラーズームアイピースを

購入しました。APQ150/1200で惑星や二重星を高倍率で見るために使用しようと

思います。下の写真はナグラーズームとドクターの10-25mm Varioズームアイピース

(ツァイスのVシリーズズームと同じもの)を並べたものです。ツァイスのVシリーズズーム

については、下記を参照して下さい;

ツァイスアイピースカタログ

ドクターの方は中(低)倍率用です。尚、低倍率で広視界はアメリカンサイズという制約

のため、APM UF24mm65°アイピースを主に使用します(星雲、散開星団用)。

5月15日(木)

5/11(日)にすばる天文同好会の街中星空観望会が実施されました。

天気はあいにく曇りで時々雲間から薄雲を通した月が見える位でした。

観望会の様子は下記にあります;

すばる天文同好会ブログ

5月10日(土)

遅くなりましたが5月の連休の観望会(オフ会)の写真です。

場所は山梨県小渕沢です。連休の真っ最中なので高速道路が渋滞するかと

思いましたが、北関東道はわりとスムーズで上信越道が少し混んでいた位でした。

行きは朝7時に出て1時半頃着きました。望遠鏡はAPQ150/1200、クエスター7、

クエスター3.5の3台を持って行き、夜中2時頃までAPQ150とクエスター7で月や球状星団

などの見比べをしたりしました。天気は一晩中晴れていましたが透明度はイマイチでした。

帰りは昼頃出て自宅には17時に到着しました。

観望会場に並んだ望遠鏡群の一部(主にツァイス望遠鏡)

(5月13日追記)「ツァイス望遠鏡の展示室」というHPの

天文雑記帳の下記ページを開くと、「望遠鏡オフ2023in小淵沢」という記事が先頭に出てきます。

これは1年半前に開催された内容です;

天文雑記帳Part5

この記事の下を見ると、NEW「望遠鏡オフ2025in小淵沢」という今回の内容が載っています。

ここに、今回集まった望遠鏡が載っています。

今回、APQシリーズAPQ100/640、APQ100/1000、APQ130/1000、APQ150/1200全機種

が揃いました。

APQ150/1200、クエスター7,クエスター3.5の写真は下記にあります;

https://x.com/abe1998/status/1919318901894369370

5月3日(土)

2025年4月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=83

1日当りの平均ページビュー数=117

(4月20日過ぎからアクセス数が増加しています)

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②アポダイゼーションについて

③雑記帳2024年

④フラウンフォーファー回折

⑤無遮蔽反射について

⑥ソフトウェアと数学の接点

⑦星の回折像について

⑧MTFについて

⑨天文関係でよく使われる英語

⑩図解:光学精度

の順でした。

5月1日(木)

福島県田村市で6月に行われる第13回星の村天文台星まつり

のスケジュールが田村市のHPに公開されました;

第13回星の村天文台星まつり

4月24日(木)

PegasusAstroからSmart Eyeという電子アイピースが

近く発売されるそうです。望遠鏡に付けるとアイピースを

覗くようにして電子観望ができるもののようです。

NEAF2025(NorthEast Astronomy Forum 2025)

にSmart Eyeが少し紹介されています。6:06から8:36の間。

(音声トラックが日本語になっているので日本語で聞けます)

https://www.youtube.com/live/4wxHAcGxiKI

Cloudy Nightsでも話題になっています。

https://www.cloudynights.com/topic/951520-pegasus-astro-smarteye-2%E2%80%9D-electronic-eyepiece/

日本では星見屋さんが注文受け付けています。

https://hoshimiya.com/?pid=184446652

4月21日(月)

先週土曜日(4/19)にすばる天文同好会の定例観望会がありました。

最近の天気はあまり期待できそうにないので、望遠鏡は小型のクエスター3.5

のみを持参しました。日が沈むと天気は薄い雲があり、すっきりしない天気

でしたが木星や二重星をみました。観望会の様子は下記のブログにあります;

すばる天文同好会ブログ

4月4日(金)

「湖国と文化」2024年4月号を購入しました。

特集は、「近江の宙~国友一貫斎と山本一清」です。

詳しく書かれているので非常に参考になりました。

4月1日(火)

2025年3月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=58

1日当りの平均ページビュー数=90

(ユーザー数及びページビュー数は時々ピークが跳ね上がるときがあります。

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②星の回折像について

③アポダイゼーションについて

④最悪実行時間解析への適用

⑤フラウンフォーファー回折

⑥MTFの話

⑦雑記帳2024年

⑧無遮蔽反射について

⑨エアリーの回折論文

の順でした。

3月26日(水)

天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに

ペルセウス座33 H.VI.(二重星団)

を追加しました。

ここで、星雲、星団等を表すハ-シェルナンバー(番号+H. + 分類のローマ数字で表されます)

とNGC番号の対応は下記の本が参考になります;

3月24日(月)

クエスター7の赤道儀を丸テーブル(直径70cm、高さ70cm)に載せてみました。ぎりぎりの

サイズなので卓上三脚が落ちないように3か所にストッパーが必要です。丸テーブルは

耐荷重30kgで安定していて、脚は分解可能なので車に積むことができます。クエスター7を

車に積んで移動して観望するときのテーブルとして使えるか検討してみます。

3月22日(土)

TVでアド街ック天国30周年をやっていましたが、30年前の1995年は秋葉原の

天体望遠鏡販売店アトム(現在はスターベースになっている所)でAPQ100/640と

TM型赤道儀を購入した年でした。その時はまだツァイスがアマチュア用天体望遠鏡を

販売していてアイピースも含めて定価で購入しました。アッベアイピースは現在は

中古でしか入手できず非常に高価ですが当時は3万円位でした。その後20年以上

使用して手放し、現在所有しているツァイス望遠鏡はAPQ150/1200に変わりました。

3月13日(木)

(1)天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに

カシオペア座30H.VI(NGC7789)

を追加しました。

(2)3/9(日)に実施されたすばる天文同好会の「たかはぎ街中観望会」の様子が

すばる天文同好会ブログ

に掲載されました。

3月11日(火)

(1)iPolarでカメラの中心の十字がでない問題は、RA軸を45度以上回転させたら表示

できるようになり、電子極軸望遠鏡で極軸合わせが出来ました。

丸印は天の北極、十字は極望カメラの中心

(2)天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに

M56(こと座の球状星団) M97(おおぐま座のふくろう星雲) アンドロメダ座19H.V.(NGC891)

を追加しました。

(3)鬼ヶ城での過去の観望会レポートのリンク先が切れていたので直しました;

福島県いわき市の鬼ヶ城での観望会

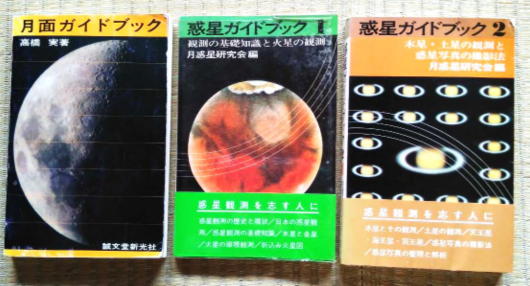

3月4日(火)

中古の本2冊(惑星ガイドブックI、II)を入手しました。

これまで持っていた月面ガイドブックと並べた写真です;

古い本ですが眼視観測として参考になります。

(3/5追記)天体観測の古典を読む:スミス提督の本からに、

M66

を追加しました。また、下記の中の図が見えにくかったので良く見えるように

図を差し替えました;

M13 、 M67

3月1日(土)

(1)田村市のHPに第13回星の村天文台星まつりの開催案内が掲載されました。

出展者名は今後増えていくと思われます。

(2)クエスター社の最近の状況はCloudy NightsのQuestar forumの下記スレッド

から知ることができます。

Any news out of questar

これを読むと、クエスターに光学系(ミラー、メニスカスレンズ)を提供していた

会社(カンバーランド)が去年4月に廃業して以来、望遠鏡を作れなくなっていて

細々と在庫の部品を提供しているのみの状態です。また、この後どうなるかの

アナウンスもない状況ということです。先行きが心配です。

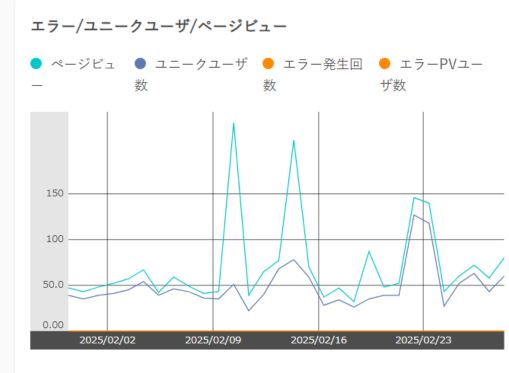

(3)2025年2月のアクセス状況です;

→1日当りの平均ユニークユーザー数=56

1日当りの平均ページビュー数=93

(ページビュー数は時々ピークが跳ね上がるときがあります。

また、アクセスの多いページは、

①雑記帳2025年

②星の回折像について

③フラウンフォーファー回折

④雑記帳2024年

⑤アポダイゼーションについて

⑥単純なプログラム例による抽象解釈入門

⑦無遮蔽反射について

⑧MTFの話

⑨エアリーの回折論文

の順でした。

2月27日(木)

2/22(土)に実施されたすばる天文同好会の臨時観望会の様子が「すばる天文同好会ブログ」

に掲載されました。

2月24日(月)

2/22(土)夜はすばる天文同好会の臨時観望会で小山ダムに行きました。空は快晴で

風も殆どなく、22時半頃までZeiss APQ150/1500で木星や星雲・星団を見ました。

特に星団は針で突いたような点像の星の輝きが素晴らしく、星の色もきれいでした。

但し、非常に寒かったです(気温マイナス5度)。

iPolarの方は、PC画面上で 天の極星を示す茶色の “●”ドットが表示されるところ

まで進みましたが、赤経回転軸を示す赤の “+”十字 が表示されません。

+十字が表示されないと調整ができません。

このとき出たメッセージは下記です。RA軸を少なくとも45度回転させれば表示される?

何が原因か購入先に問い合わせてみようと思います。

(PMに追加)Cloudy NightsにAskar 185 APOとQuestar Astro 7を両方持って

いる人が比較したコメントが載っていました。このぺーじの下の方です;

Askar 185 APOと180 Maksutovの比較

これを読むと、この人が所有しているAskar 185はクエスター7に非常に近い

パフォーマンスを発揮したとのことです。

2月21日(金)

昨晩は庭にクエスター7を出して木星、火星などを見ました。庭の前には

他の家があり視界が狭いです。庭から見える範囲は東側と南側の一部、

及び天頂付近です。、オリオン座、シリウス、プロキオン木星、火星は見え

ますが、天頂より北側は全く見えません。クエスター7はマクストフなので

冬は温度順応にかなり時間がかかります(暖かい部屋からダスト2時間以上)。

リゲルの伴星も順応するまでは見えません。一般向けの観望会では観望会

が終わる頃順応するということにもなりかねません。冬の観望会は屈折の

方が良いかもしれません。

家に囲まれた庭なので視界が狭い。

2月12日(水)

すばる天文同好会の2月定例観望会の様子がすばる天文同好会ブログに

掲載されました。

2月10日(月)

フーリエ変換と星の回折像について少し説明します。

下の図のように、方形パルスという周期関数でない波形のフーリエ変換は

中心がピークで左右に減衰していく波になります。

(証明は、「フーリエ解析入門⑤」を見て下さい。)

フーリエ変換後のグラフは横軸に周波数、縦軸はその周波数での

波の振幅を表しています。

↓フーリエ変換

ここで、星からの光が望遠鏡に到達する状況を考えると、星の光の強さは

望遠鏡の開口内では同じ強さですが開口の外では光が望遠鏡内に届かない

ので光の強さはゼロです。

従って星からの光は、望遠鏡の口径の外では値がゼロ、開口の中では

値が1の方形パルスで表現できます。下の図で対物レンズに届くときの

光の強さは方形パルスです。対物レンズを通過した光は回折により焦点の

近傍で回折像となり、その分布は方形パルスのフーリエ変換と同じになります。

(回折像は光の強度で表現されているため、正確には方形パルスのフーリエ変換

の絶対値と同じ)

このことから、光の回折はフーリエ変換で表現することができます。例えば、アポダイジング

スクリーンは、望遠鏡の開口を通過する光の強さをガウス分布に変えますが、ガウス分布の

フーリエ変換はまたガウス分布になるので、回折リングの取れた回折像になります。

画像処理でもフーリエ変換が利用されますが、その中に「ウェーブレット変換と呼ばれる

強調処理」があります。これはスタックされた画像を鮮明にする処理ですが、これを説明する

には準備として「窓フーリエ変換」について理解する必要があります。これについてはまだ勉強中

なので理解したら紹介します。

2月9日(日)

昨日はすばる天文同好会の2月定例観望会がさくら宇宙公園で行われました。

今回は電子極軸望遠鏡のテストを予定してPC等を準備しましたが、風が強く非常に

強く寒いので途中まで進んだ段階でテストを止めました。もっと穏やかな日に再度テストを

したいと思います。観望会の方は、金星、木星や星雲星団などを見ましたがシーイング

も悪く望遠鏡も風で揺れるので落ち着いて見れませんでした。

2月1日(土)

今日は小山ダムで土星食を見て、その後夜は観望会の予定でしたが、夕方から天気が悪くなり

回復の見込みがないので夜の観望会は中止になりました。昼間の土星食の時間帯は良く晴れて

いましたが、太陽に近い細い月のため望遠鏡ではかろうじて月が見えるだけで土星は望遠鏡では

見えませんでした。下の写真はロスマンディ赤道儀に電子極軸望遠鏡を付けた状態です。この後

曇ってきたので動作確認は出来ませんでした。

2025年1月27日(月)

フーリエ変換と光学の関係ですが、回折像やMTF、画像処理など広範囲に及びます。

その内容を知るためには、フーリエ変換とはどういうものかを知る必要がありますが、

フーリエ解析などの本は入門書でも数学に慣れてないと読むのは大変です。

そこで、ネットを調べたら、Youtubeに分かり易い解説がありましたので紹介します。

まず、フーリエ解析の最も初歩的な入門は下記です;

フーリエ変換の気持ち

これは、フーリエ解析のイメージが良く分かる動画です。

次に紹介するのは、フーリエ変換までの基本的な説明が5回に分かれている下記の動画です;

フーリエ解析入門①

フーリエ解析入門②

フーリエ解析入門③

フーリエ解析入門④

フーリエ解析入門⑤

①から④は20分程度の短い動画です(⑤は50分近く)。フーリエ変換を知るにはこれは

最小限の必要な知識となります。⑤の動画の終わりの方に出てくる方形パルスのフーリエ変換は

星の回折像の式と同じになります。言い換えると天体望遠鏡による星の像は数学的にはフーリエ

変換で表現できます。

2025年1月26日(日)

ロスマンディ赤道儀用の電子極軸望遠鏡を入手しました。これでAPQ150/1200は自動導入が

できるようになると思います。次回の臨時観望会(2月1日小山ダム)で使用する予定です。

また、車にAPQ150/1200とクエスター7が赤道儀込みで同時に積み込めれば、両方の見え方の

比較を実施したいと思います(これまで殆どの観望会ではどちらか一方でしか見てないので)。

2025年1月21日(火)

すばる天文同好会のブログに「さくら宇宙公園のパラボラアンテナ」が載りました。

このパラボラ前はすばる天文同好会の定例観望会の場所です。広大な敷地の中に

あり周囲も開けて一般向け観望会に適していますが、高萩市や日立市の町明かりがあり

星雲・星団を見るのにはあまり向いていません。そのため時々空が暗い小山ダムに行く

ことがあります。

さくら宇宙公園のパラボラアンテナ高萩局前のクエスター7望遠鏡

2025年1月19日(日)

昨日は日立ジビックセンター科学館屋上で観望会があり、APQ150/1200を

持参して参加しました。見る対象がいろいろあったのでAPQ150では主に木星を

対象にして見てもらいました。冬にしてはシーイングも良くリゲルの伴星もきれいに

見えました。一般の人も縞模様が良く見えるとの感想でした。火星は観望会終わり

ころにようやく高度が上がってきましたが、300倍で極冠や表面の模様も見えて

いました。

2025年1月14日(火)

1月11日に行われたすばる天文同好会の街中星空観望会の様子がすばる天文同好会の

ブログに掲載されました;

たかはぎ街中星空観望会(2025.01.11)実施結果

2025年1月12日(日)

遅くなりましたが本年もよろしくお願いします。

昨日、今年初めてのすばる天文同好会の観望会がありました。

一般向けの街中観望会だったので、内容は天体望遠鏡による月、惑星の観望、

メガスタークラスによるプラネタリウム鑑賞でした。クエスターセブンによる月面、

木星、土星を見てもらいました。風もなく冬空にしてはシーイングは良い方でした。

火星は高度が低いためか表面模様はあまり見えませんでした。

今年は光学関連ではフーリエ変換と光学の関係について調べてみようと思います。